新規事業創出を「個人の挑戦」で終わらせない、グロースパートナーの事業開発伴走支援

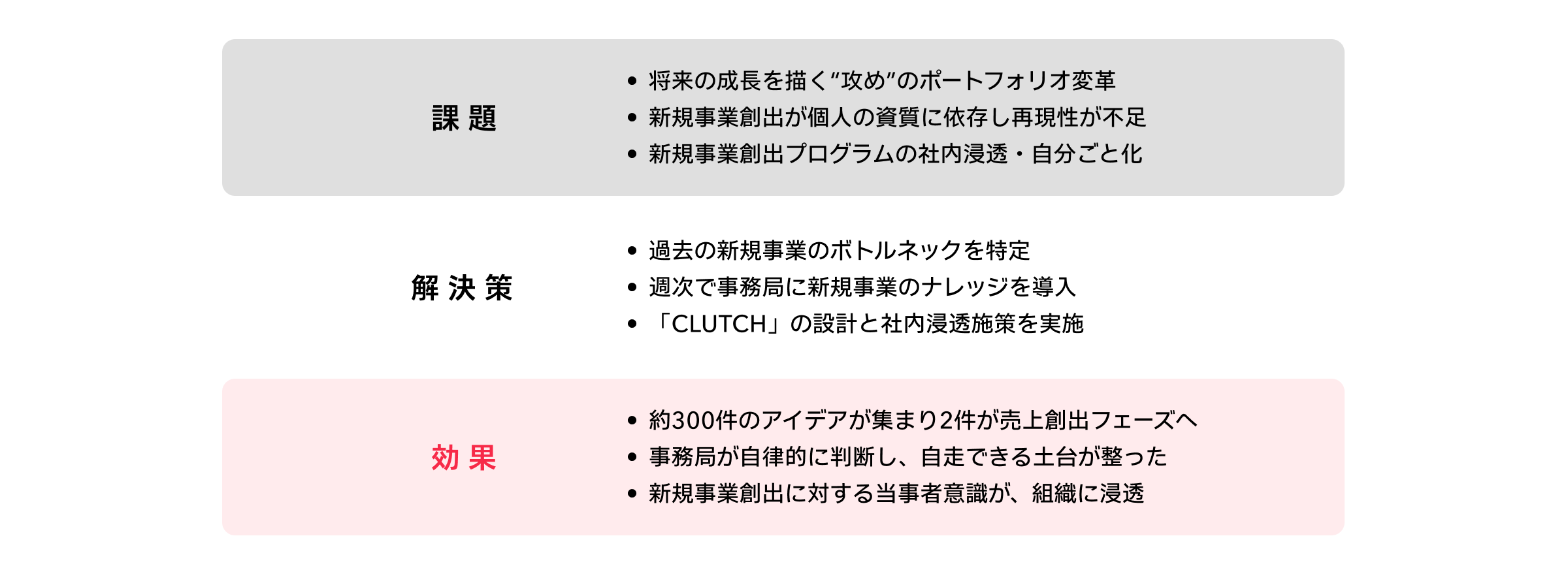

累計約300件のアイデアを起点に、2件が売上創出フェーズへ進んだJSOLの新規事業創出プログラム「CLUTCH」

株式会社JSOL

技術トレンドや市場環境の変化が激しさを増すなか、既存事業が安定していても、その先の成長をどう描くかは多くの企業にとって共通の課題です。高度なテクノロジーを強みに顧客企業の成長を支えてきたJSOLもまた、既存の概念にとらわれることなく、柔軟に発想をもって新たな価値創出に挑むJSOLらしい姿勢を体現するべく、「新規事業を個人の挑戦で終わらせない」ための仕組みづくりに踏み出しました。その中核となるのが、社内新規事業創出プログラム「CLUTCH(クラッチ)」です。

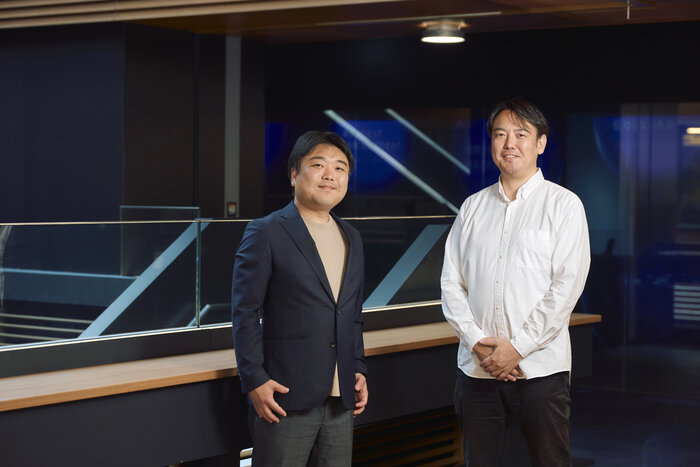

本記事では、「CLUTCH」立ち上げの背景から、300件近いアイデアが集まり、事業化フェーズに進むまでのプロセスを紐解きます。JSOLは誰もが新規事業に挑戦できる状態をどのように実装したのか。未来共創デジタル本部・事業企画部の一ノ瀬氏をはじめとする運営メンバーと、立ち上げを支援したユーザベースのコンサルタントに話を聞きました。

新規事業創出の旗振り役を担う、未来共創デジタル本部

未来共創デジタル本部・事業企画部のミッションと役割を教えてください。

一ノ瀬様:未来共創デジタル本部は、顧客ニーズや市場変化を捉え、全社横断で新たな価値を創出することをミッションとしています。その中で事業企画部は、新規事業創出を「仕組み」として根付かせることを目的に、2024年に立ち上がりました。

その中核となる取り組みが、新規事業創出プログラム「CLUTCH(クラッチ)」です。私たちは運営事務局として、アイデア創出から検証、事業化までを一貫して担っています。

事業企画部立ち上げの背景を詳しく教えてください。

一ノ瀬様:当社は長年、システムインテグレーションを中心に、顧客の基幹業務を支える安定した事業基盤を築いてきました。しかし、会社の中長期戦略に携わるなかで、「既存事業を伸ばすだけで本当に将来の成長を描けるのか」という問題意識が強まっていったのです。将来に向けて事業ポートフォリオを増やすべきではないか。より先進的な挑戦を迅速に仕掛けていく“攻めの姿勢”が必要なのではないか。会社として新しいチャレンジを促す具体的な方針が必要だと考え、検討を進めていきました。

こうした課題意識を背景に、2023年秋の役員合宿で今後の戦略を議論する機会が設けられました。その場で「持続的な成長には新規事業への取り組みが不可欠」と認識が共有され、事業企画部を立ち上げ、新規事業創出の旗振り役を担うことになったのです。

依頼の決め手は、新規事業創出の「再現性・継続性」

新規事業創出の推進において、どのような課題をお持ちでしたか?

一ノ瀬様:過去にも新規事業への取り組みはありましたが、いずれも個人の資質に依存しており、「特定の能力を持つ人にしかできないもの」という印象が社内に残っていました。また、SI(システムインテグレーション)で実績を積み重ねてきた当社は、顧客の要望を確実に形にすることが得意な一方、新しい価値を自ら生み出し、育てていく取り組みについては、今後さらに強化していくべきテーマとして認識されていました。

ユーザベースのグロースパートナー事業に支援を依頼された決め手は何でしたか?

一ノ瀬様:ユーザベースの加藤さんには、私が経営企画部の時から相談しており、当初は「どのようにしてボトムアップで、現場社員の挑戦行動を生み出していくか」をテーマに検討を始めました。しかし、相談を進めるうちに、ボトムアップを促すだけでは意欲のある一部の人に偏り、全社的な動きとして広がりにくいことが見えてきたのです。

そこで、新規事業を個別の取り組みではなく、企業戦略や組織設計のレベルから捉え直す必要があると考えました。加藤さんとは、新規事業のテーマ設定から組織のあり方まで、踏み込んだ議論ができていたこと。さらに再現性と継続性を前提とした事業創出支援を数多く手がけていた点も、依頼の決め手になりました。

一発必中を狙わない。検証を重ねて育てる新規事業

ご依頼を受けて、コンサルタントはどのように支援を進めていきましたか?

加藤:JSOL様における新規事業創出の進め方を整理するため、まず着手したのが、過去に新規事業に携わった社員や役員の方々、永井(健志)社長を含む約30名へのインタビューでした。その結果、過去の取り組みが継続しづらかった背景として、進め方が個人に委ねられていたことに加え、組織変更に伴う方針転換の影響を受けやすいという構造的な要因が見えてきました。

そこで私たちは、組織の方針が変わっても取り組みを継続できるよう、新規事業を進めるための役割や判断基準、ルールを整理した「仕組み(箱)づくり」をご提案しました。

川上:私が参画したのは、新規事業の進め方を「実際に運用できる形」に落とし込むフェーズです。リーンスタートアップの考え方をベースに、各ステージで何を判断すべきかを整理しながら、ステージゲート方式や審査基準、事務局と推進者の役割分担など、実運用を前提とした仕組みを一体で設計していきました。

重視したのは、「一発必中」を狙う進め方からの脱却です。最初から成功確率の高い事業を見極めようとすると、どうしてもアイデアの数が出ず、挑戦が止まってしまいます。そこで、まずは多くのアイデアを出し、検証を通じて絞り込むアプローチを採用しました。

この考え方を機能させるために、各段階で「何が分かっていれば次に進めるのか」の基準を明確にし、事業性評価・審査・判断を個人の経験や勘ではなく、仕組みに委ねることを意識しました。

JSOLとして新規事業創出の具体的な目標は設定しましたか?

一ノ瀬様:2024年度は、アイデア検証から事業化に向けた最終フェーズにあたる「シード」領域に5件の事業案が到達することでした。1、2件では組織にインパクトを生みにくいと考えたからです。そのうえで、目標達成に必要なアイデア数や選考の考え方を整理し、各本部と共有していきました。実績としては、2024年度中に7件が「シード」に到達しました。

初期の運営面で特に苦労したことは何でしたか?

安藤様:正直なところ、初期フェーズは戸惑いの連続でした。「5件の事業案を出す」という目標はあったものの、各部門でそのイメージやゴール感が十分に揃っておらず、アイデアを出すことと、事業として形にしていくことの間に距離がありました。その結果、アイデア自体は一定数集まったものの、それを自分たちの事業として推進する具体像を描ける人が、すぐには現れなかったのです。

増子様:リーンスタートアップの考え方も初めてで、各ステージで何を見ればいいのか、どんなフィードバックをすべきか、常に手探りの状態でした。そこで、毎週1回・数時間をかけて川上さんと議論しながら学び、その内容を実運用に落とし込んでいきました。初期の頃は、推進者へのフィードバック一つひとつについても「これでいいのか」と確認しながら進めていたのが正直なところです。2年前を振り返ると、この先どうなるのか分からない不安もありましたが、伴走してもらいながら少しずつ形にしていった感覚があります。

新規事業創出プログラム「CLUTCH」の狙いと浸透施策

初期の試行錯誤を経て、「CLUTCH」はどのような狙いで設計したのでしょうか?

一ノ瀬様:当初は一連の取り組みを「新規事業創出プログラム」と呼んでいましたが、それだけでは社員にとって“自分ごと化”しにくいと感じていました。そこで、社内への訴求力を高めるため、加藤さん・川上さんのお二人にコンセプトやクリエイティブまで含めた提案をいただきました。

そうして2024年秋に決まったのが、「CLUTCH」というプログラム名です。制度全体を山登りになぞらえた設計に加え、当社が所属契約を結んでいる安楽宙斗選手のスポーツクライミングから着想を得ました。

社内に浸透させるために、意識したことは何ですか?

一ノ瀬様:意識したのは、「これまでとは違う取り組みだ」という本気度を明確に伝えることです。そのため、永井社長のコミットメントを前面に出し、戦略的に全社へ発信する機会を設けました。発信内容も事前に相談し、社長には「自分の退任後もこの取り組みが止まらないよう、仕組みとして会社に残す」といった踏み込んだメッセージをあえて明言してもらったのです。この発言は新規事業を個別の挑戦ではなく、会社として継続させる覚悟を示すものでした。

実際、全社ミーティングでの発信は社内がざわつくほどのインパクトがあり、事業企画部としても制度設計に踏み込む前提が整ったと感じています。あわせて、全社を対象にアイデア提出を求める施策を実施しました。各本部に一定数の提出を依頼する形で、まずは約200件のアイデアが集まり、取り組みを社内に広く認知させる「入口」として機能したと感じています。

累計約300件のアイデアを起点に、2件が売上創出フェーズへ

「CLUTCH」による手応えや変化をお聞かせください。

一ノ瀬様:立ち上げ初期の浸透施策を起点に、累計300件近い事業アイデアが集まりました。その中から、既に2件が売上創出フェーズに進んでいます。事業化までに2年程度かかると見込んでいたため、初年度からここまで進んだことは当初の想定を上回る成果でした。

安藤様:運用初期は、アイデアが抽象的なものも少なくありませんでした。ただ、「CLUTCH」が浸透していくにつれて、社員の中で「事業開発とは何かを考え、どう進めるものか」という理解が揃ってきた感覚があります。私自身、「特別な人でなくても事業開発ができる」と実感できたのは、当社が大切にする「生み出す」「やり抜く」「誠実に」という姿勢を仕組みとして落とし込めたことが大きかったです。これまで感覚的にやってきたことが、再現性のある形で言語化され、進め方として腹落ちしました。

成果や変化を生み出すうえで、コンサルタントとして特に意識したポイントは何でしたか?

加藤:私たちが重視したのは、単なる制度導入ではなく、会社として新規事業にどう向き合うのか、方向性を揃えることでした。コンセプト設計から定期的な発信、ポスター展開といった浸透施策まで含めて、「CLUTCH」を一過性の取り組みにしない設計を意識しました。その結果、新規事業創出の枠組みとして定着し始めていると感じています。

川上:私が特に意識したのは、外部の支援に頼り続けるのではなく、自走できる状態をつくることです。コンサルタントが前に出て正解を示すのではなく、事務局の皆さま自身が判断し、推進者と対話できるようになることをゴールに据えて支援しました。

そのために、各フェーズで「何が分かっていれば次に進めるのか」を明確にし、事業性評価や審査・判断を、個人の経験や勘ではなく仕組みとして回る形に落とし込んでいきました。

その結果、事務局の皆さまが自分の言葉で判断軸を整理し、推進者にフィードバックできるようになるなど、自律的に事業創出を進められる土台が整いつつあると感じています。

人材育成と自走化で、安定して事業が生まれる体制へ

「CLUTCH」の取り組みを踏まえて、今後の展望や挑戦をお聞かせください。

安藤様:今後の課題は、人の巻き込み方です。仕組みをつくることと人の行動を変えることは別だと実感しています。今回うまく進んだ背景には、もともと課題意識のある社員を巻き込めた点がありました。一方で、新規事業をまだ自分ごととして捉えきれていない層にどう関心を持ってもらい、行動につなげていくかが次のテーマです。

増子様:私は当初、「まずモノをつくらないと売れない」という思い込みがありました。しかし、お客さまの課題から出発し、仮説検証を繰り返しながら事業化を目指すプロセスを推進者とともに経験できたのは大きな学びです。プロジェクトが進むにつれて、推進者一人では進めきれず、仲間の存在が不可欠になる場面も多くあります。今後は社内の協力者と自然につながれる仕組みを整えていきたいと考えています。

麻生様:私は「CLUTCH」が立ち上がり、社内への浸透が本格化し始めたタイミングで運営に参画しました。当時、アイデアの数は集まり始めていましたが、そこから次のステージへ進む部分に難しさが残っていたと感じています。

現在は事務局として、起案者により近い立場で入り込み、次のアクションに踏み出せるよう伴走する役割を担っています。外部の支援から得た知見を吸収しながら、社内の人間としてどう支えるべきかを試行錯誤してきました。今後は、こうしたノウハウを事務局内に蓄積し、人が入れ替わっても自走できる体制をつくっていきたいです。

一ノ瀬様:新規事業を継続的に生み出すには、事業そのものだけでなく、それを支える人材や仕組みを育て続けることが欠かせません。未来共創デジタル本部としては、毎年2件の事業化を安定して生み出せる状態を目指しています。これは、社員数1,300人規模の会社でこのサイクルを回せれば大きな実績になるはずですし、JSOLのブランドメッセージ『今はない、答えを創る。』というパーパスを体現するものであります。

「CLUTCH」はまだ道半ばですが、人が育ち、組織として回り始めている手応えは確かにあります。この流れを止めることなく、挑戦が当たり前に生まれる状態をつくっていきたいですね。

2025年12月インタビュー

※本文中に記載の企業名・役職・数値情報、Speedaのサービス名・機能・仕様等はインタビュー当時のものです

株式会社JSOL

www.jsol.co.jp/index.html業種

システム開発・SIer・ソフトウェア開発

部署・職種

新規事業開発

企業規模

1000〜4999人

主な利用シーン

事業戦略・全社戦略の策定、事業開発/新規事業開発、ビジネス戦略策定、コンサルティングサービスの提供

-

株式会社JSOL

未来共創デジタル本部 副本部長 兼 事業企画部 部長

一ノ瀬規世 氏

-

株式会社JSOL

未来共創デジタル本部 事業企画部 事業企画課長

安藤徹 氏

-

株式会社JSOL

未来共創デジタル本部 事業企画部 事業企画課

増子英理 氏

-

株式会社JSOL

未来共創デジタル本部 事業企画部 事業企画課 ビジネスプランニングスペシャリスト

麻生遼太 氏