調査時間が10分の1に短縮。技術起点の新規事業開発を加速させる仮説・検証サイクル

100年続く潤滑油事業におけるアイデアの事業化を支えるスピーダ R&D分析

出光興産株式会社

創業以来100年以上にわたり、顧客の声に応えて潤滑油・グリースを開発・提供してきた出光興産。長年培ってきた摩擦・摩耗・潤滑の技術と知見(トライボロジー)を生かし、新たなソリューション開発や顧客開拓を担うのが、潤滑油二部の先進・ソリューション開発課です。

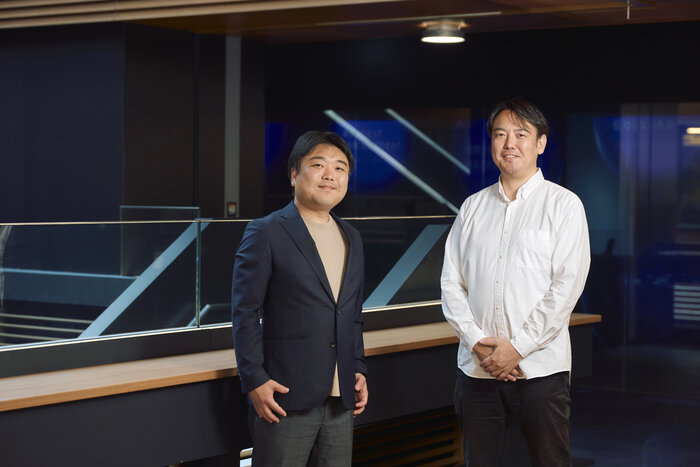

事業化までのスピードを上げるため、数ある情報提供サービスの中からスピーダ R&D分析を選んだという田村様と青木様に、導入の決め手や新規事業創出における活用方法を伺いました。

アジャイル型で新たな収益の柱となる事業を開発

「先進・ソリューション開発課」のミッションを教えてください。

田村様:出光興産の祖業である潤滑油部門では、モノづくりの現場などで起こる「摩擦」を減らすべく、自動車や産業機械、エアコン等の冷凍機用の潤滑油・グリースを開発・販売しています。お客さまに寄り添う製品開発を積み重ねた結果、製品数は2000種類を超えました。

石油業界はEVの普及や人口減少など市場環境が変化していますが、その中で潤滑油市場は成長を続けています。この状況をチャンスと捉え、2023年に、既存の商品体系の枠組みを超えた新たなビジネス(新規事業)の開発を担う専門部署「先進・ソリューション開発課」が設立されました。

出光興産株式会社 潤滑油二部 主任部員(先進潤滑油担当)田村 和志氏

私が担当するのは、潤滑油部門における新規事業開発とサステナビリティ戦略です。「サステナブルな世界の実現に貢献するSpecialty Oneをつくろう」というビジョンを掲げ、新たな収益の柱となる新規事業開発に取り組んでいます。

青木様:私は新規事業開発の中でもとくに、潤滑油やグリースの顧客課題を解決するソリューションビジネスを担当しています。新たなソリューションビジネスとして、2024年度には、スマートフォンで潤滑油の簡易劣化診断ができるアプリ『Idemitsu Smart OC』をリリースしました。既存製品である潤滑油にとどまらない新たな領域で事業・製品を生み出そうとしています。

「多産多死モデル」のアプローチで1000のアイデアを創出

新規事業開発を具体的にどのように進めているのでしょうか。

田村様:「先進・ソリューション開発課」のメンバーと、同じ部内の「営業研究所」で新規事業開発を担当する研究員という、試作や分析を機動的に行えるチームで取り組んでいます。私自身も研究員としてのキャリアが長いのですが、研究員が新規事業開発に取り組むとどうしてもプロダクトアウト型のやり方になりがちです。

不確実性の高いいまの時代、顧客のニーズは日々変化します。すばやくアイデアをかたちにするためアジャイル型のアプローチを取り入れ、顧客のニーズから出発するマーケットインの視点を重視しています。

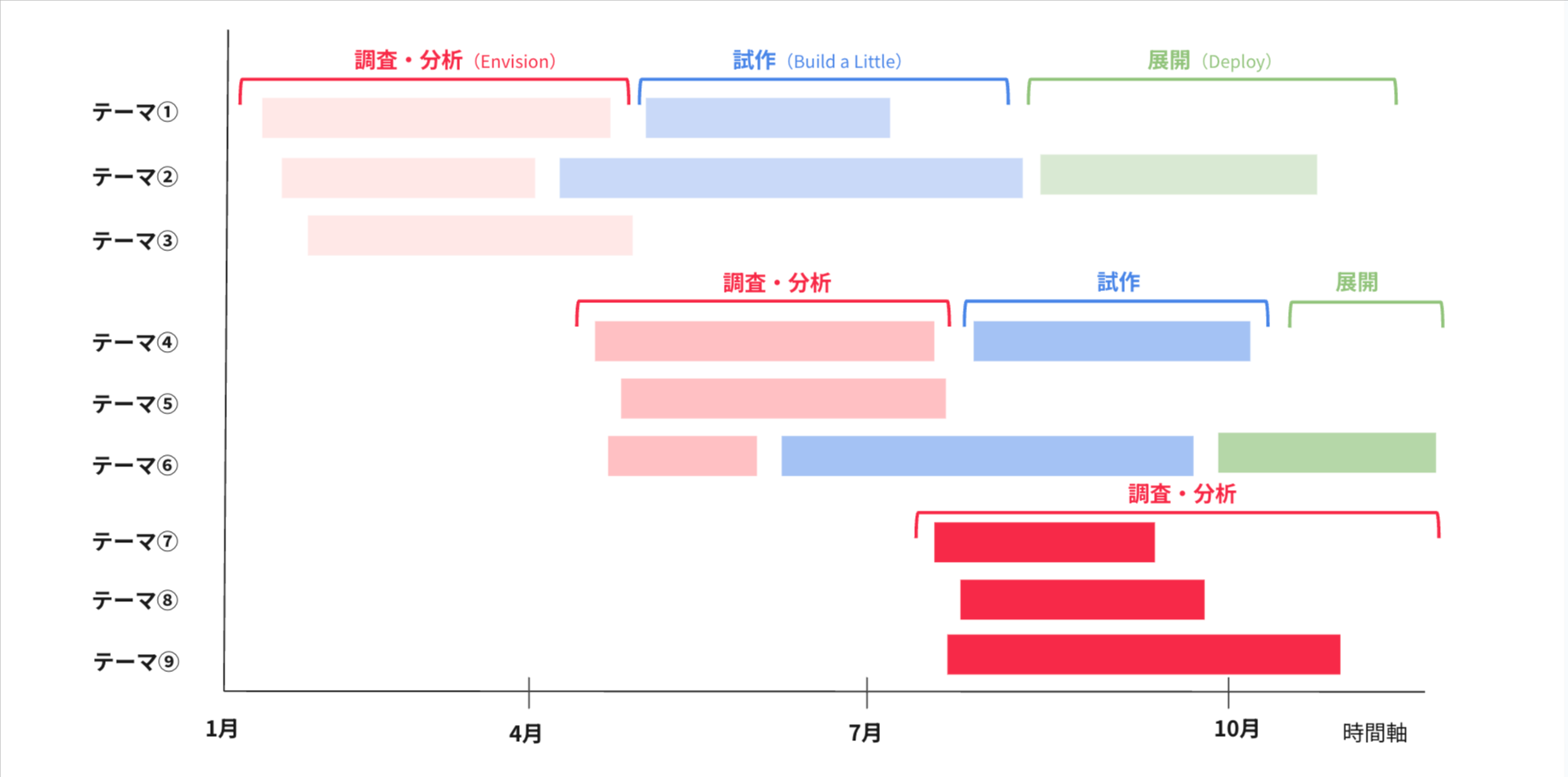

青木様:1つのテーマに対して、先進・ソリューション開発課のメンバーと研究員が2〜3名のチームで担当。1カ月半ごとに「スプリント・レビュー」と呼ばれる振り返り会を実施し、テーマごとの課題や継続可否を判断します。メンバーそれぞれが複数のテーマに並行して取り組んでいます。

常時複数テーマが調査・分析フェーズにある状態。事業化に進めないと判断したテーマは随時中止し、新たなアイデアを追加する「多産多死モデル」を実現

技術起点の新規事業開発を推進する上で大切にしていることを教えてください。

田村様:できるだけ多くの事業アイデアを出し、すばやく世に問うことです。当社のような製造業の場合、各アイデアのビジネスモデルの設計や精査に時間がかかりすぎ事業化に至らないことも多いものです。

ですから、アイデア創出の段階では1つのアイデアに固執しない「多産多死モデル」*の考え方を採用し、チームで議論を重ねることを大切にしています。まず、環境問題や少子高齢化、食料・水不足などの社会課題を選定し、バックキャスティングの手法で解決策を発想します。多数のアイデアを出す仕掛けをつくり、それを徹底した結果、チームのアイデアは1000を超えました。

カードを活用したワークショップで工数を洗い出す。「チームで情報を共有し、目線合わせをすることが重要です」(田村氏)

それらのアイデアをリストにまとめ、筋の良さや想定される工数、課題などを議論して優先順位を決めます。その優先順位の高いアイデアからテーマ化し、事業性の調査やMVP*の開発を進めていきます。こうした議論の時間を定期的に持ち、アイデアリストや実施テーマをリフレッシュすることが重要です。

*多産多死モデル…多くの事業アイデアの中から取捨選択を重ねる、新規事業開発において提唱されている概念の一つ

*Minimum Viable Product…顧客に価値提供できる実用最小限の製品

専門アナリストによるトレンドレポートで初期調査

スピーダ R&D分析の導入を推進されたのは青木様だそうですね。どのような点に魅力を感じたのですか。

青木様:以前在籍していた技術戦略部での活用がきっかけです。これまで参入したことのない新しい業界へスピーディにアプローチするには、気軽にリサーチできる環境を用意する必要があると考えました。

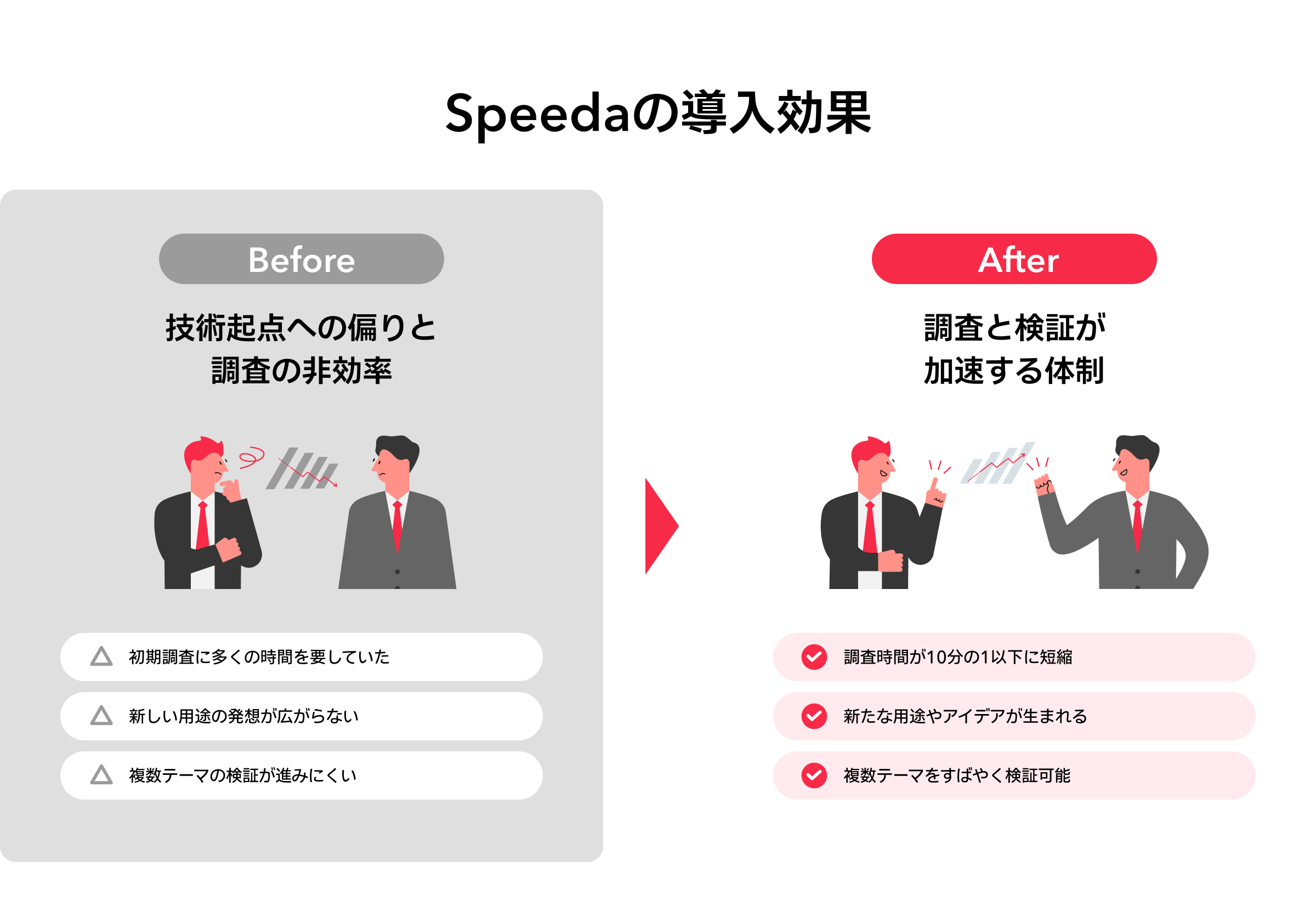

そこで、スピーダ R&D分析の無料トライアルをさせていただいたり、さまざまな情報提供サービスや調査ツールを比べたりしたところ、スピーダ R&D分析なら体感で調査時間を従来の10分の1に短縮できるとわかりました。この数字には、社内も納得でした。

出光興産株式会社 潤滑油二部 先進・ソリューション開発課 青木 慎治氏

実際どのような場面でスピーダ R&D分析を活用されていますか。

田村様:新しくテーマを担当した際の、業界調査や仮説立て、顧客探索など初期調査に活用しています。参入したい業界にどのようなプレイヤーがいるか調べたり、その業界の方と面談するときの事前調査に役立てたりしています。アイデア創出にも有効です。

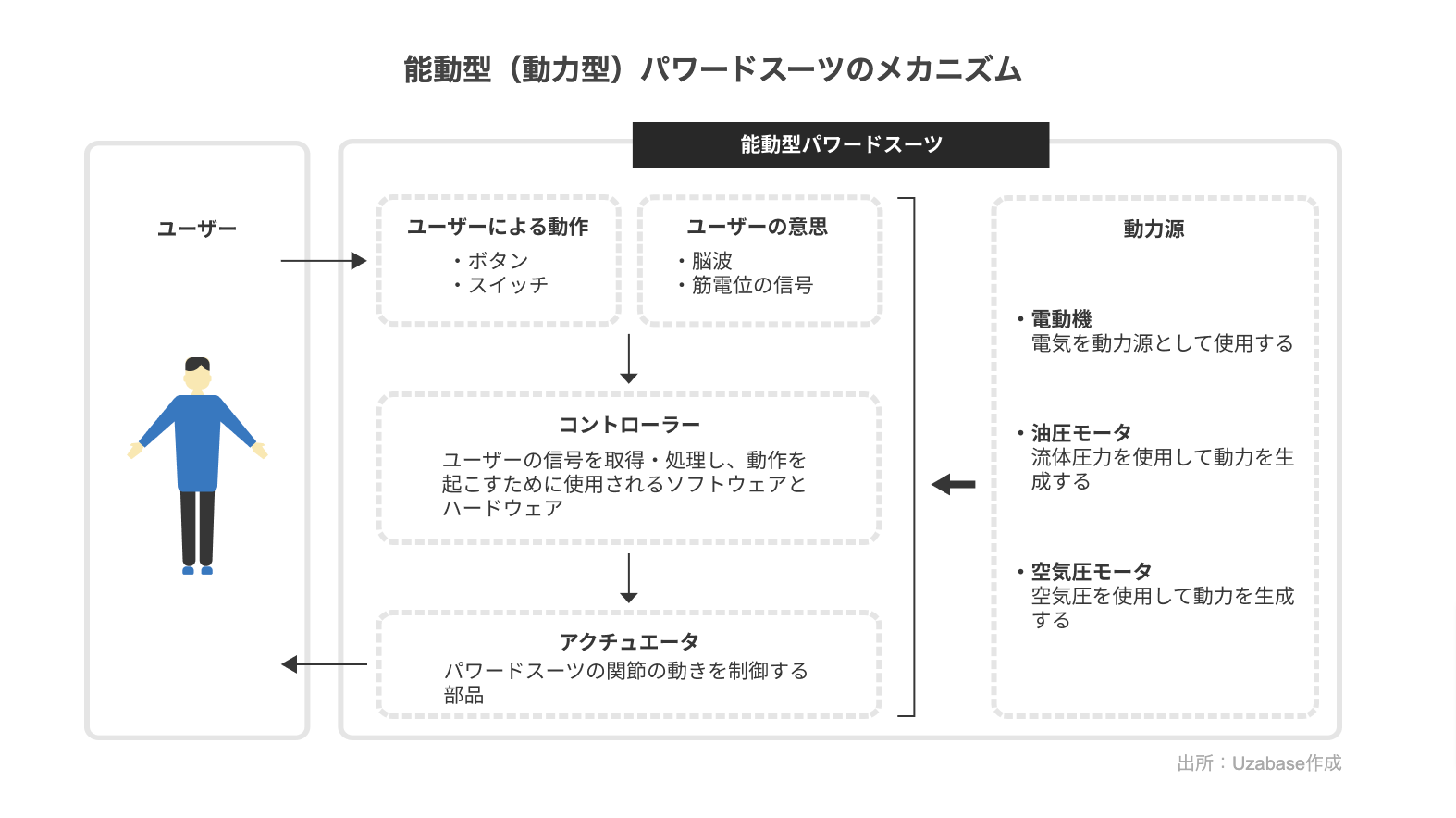

よく利用しているのは、未来のテクノロジーや市場についてスピーダのアナリストがまとめた「トレンドレポート」です。介護ロボットについて調査した際は「パワードスーツ」のトレンドレポートを参照しました。パワードスーツの現状やバリューチェーン、取り組み事例のほか、動力源やメカニズムの図解もあるので、どこで潤滑油を活用できそうか仮説立てが捗ります。

こうしたスピーダのグラフや図をダウンロードして社内資料に盛り込み、チームでの共有・ディスカッションに利用しています。スピーダ独自の質の高いトレンドレポートを中心に議論することで、1人では気づけなかった新たな用途やアイデアが生まれます。

おかげで事業アイデアや仮説がブラッシュアップでき、技術の事業化が前進していると感じています。

青木様:登録したキーワードに関連するニュースがメール配信される「ダイジェストメール」をよく使っています。「潤滑油」「グリース」に関するメールが毎朝届くので、そこからスピーダ R&D分析へアクセス。業界紙などスピーダが提携している有料の専門媒体のニュースを閲読しています。

最近では、初期調査をはじめる際まずスピーダ R&D分析で検索するようになりました。仮にトレンドレポートがなくても、出てきたニュースからその業界のプレイヤー企業を深堀り調査するというやり方です。

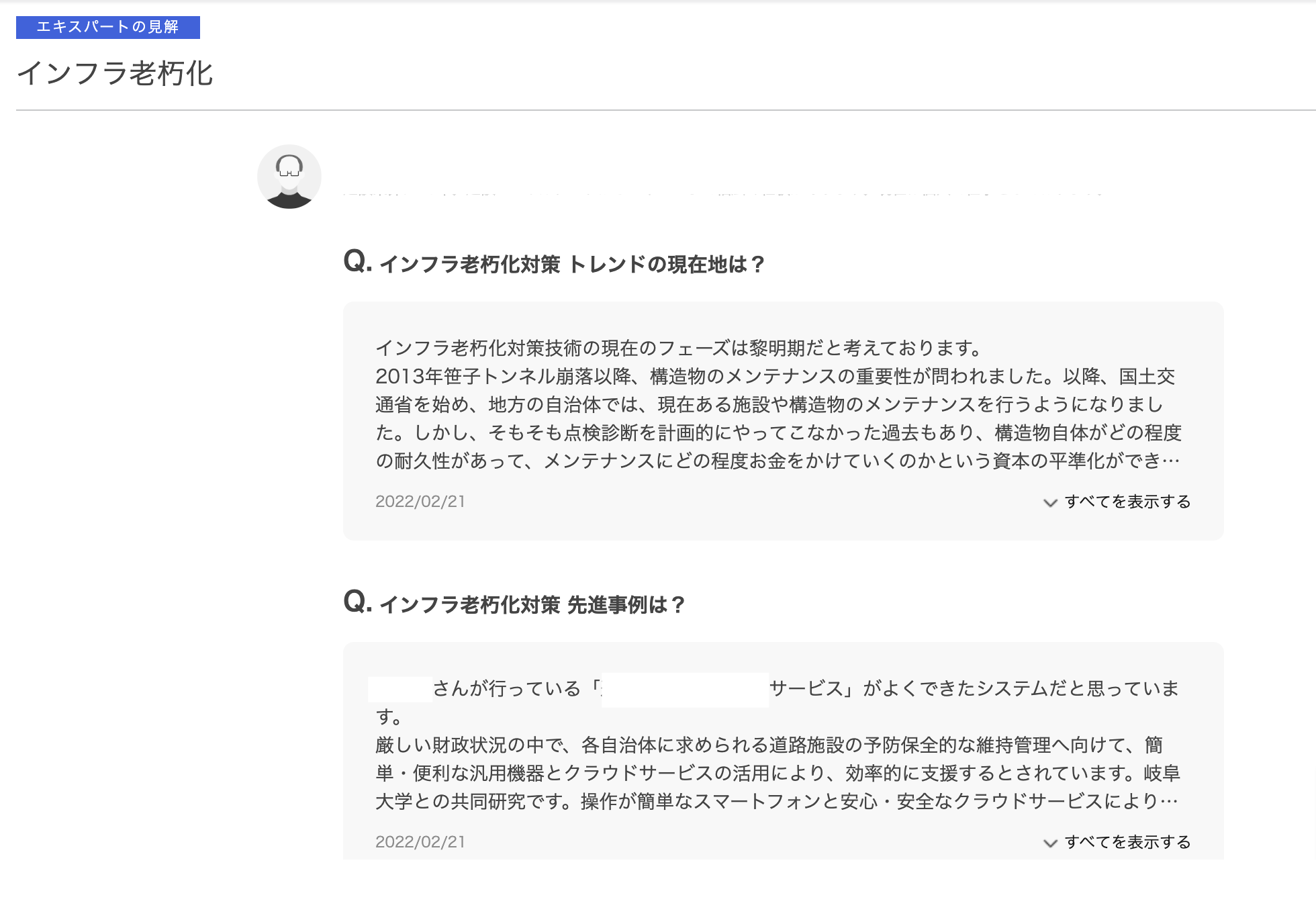

気になる企業を見つけたら、企業名で検索して企業情報ページへ移り、新たな技術開発や市場参入の動きに目を通します。「インフラ老朽化」や「廃プラスチック」などのトレンドレポートも大いに参考になりました。

調査・検証したアイデアの事業性をどのように判断していますか。

青木様:何年で投資回収できるかを見積もる「収益シート」を作成し、毎年更新しています。このシートは、市場規模や原価、提供価格を試算するものです。アイデア出しの次の段階でたたき台をつくり、製品化の段階で精緻化して部門内経営層の判断を仰ぎます。初期段階では事業化した際の可能性の大きさを示し、量産化検討の段階で顧客の生の声を集め、どれくらいニーズがあるのかを示すことを重視しています。

豊富な財務・統計等の定量データも活用できますし、こうした事業性を検証する際にも、スピーダ R&D分析は有効です。

調査にかかる時間が10分の1に。仮説検証スピードが向上

スピーダ R&D分析の導入効果をお聞かせください。

田村様:テーマ化後の初期調査を圧倒的に早められます。トレンドレポートがあれば初期調査は終わったも同然で、すぐに仮説づくりをはじめることができます。そう考えると調査時間は従来の10分の1以下になったと実感しています。

専門のアナリストが確かなエビデンスに基づいて執筆しているスピーダの「トレンドレポート」は信頼性が高く、安心して利用できます。インターネット検索や生成AIによる調査と比べて、ファクトチェックや情報整理にかける労力が少なくて済み、そのまま活用できる点は、利便性が高いと感じています。

また、専門家への質問と回答文が蓄積されているFLASH Opinionでは、各業界のリアルな課題に触れられるため、アイデアを検証する際のヒントが得られます。企業情報、トレンドレポート、ニュースと多種多様な情報が一元的に収集できる構造になっているので、最近では「まずはスピーダ R&D分析を使おう」と考えるようになりました。

青木様:私たちの新規事業開発では、1つのテーマに固執しすぎず、常に新しいアイデアを生み取捨選択することを大切にしています。顧客へアポイントを打診しながら違うテーマの調査も同時に行うため、複数テーマをすばやく仮説・検証する必要があるのです。

そのためには、トレンドレポートとニュースの情報が必須です。新規事業開発における「多産多死」を実現するには、スピーダ R&D分析が欠かせません。

2025年4月にリリースしたデータセンター向け液浸冷却油「IDEMITSU ICFシリーズ」(ICF:Immersion Cooling Fluid)の開発では、初期調査の段階でスピーダのトレンドレポート「クリーンデータセンター」を読み込みました。

これまで製品開発の経験がない業界でしたが、このレポートのおかげでアプローチすべきプレイヤーや顧客のペイン・ゲインが予想でき、速やかにリードを獲得し、施策を開始することができました。

今後どのように新規事業をかたちにしていきたいですか。

田村様:新規事業開発は試行錯誤の連続であり、どのテーマが成功するかわかりません。事業化につながるテーマを担当するメンバーがいる一方で、思うように成果が出ない人もいます。そのため、結果を個人ではなくチーム全体の成果として捉え、継続的に事業創出できる体制を目指しています。

また、新規事業には長期的な視点での評価が重要です。部門のトップが「新規事業はすぐに成果を求めない」という明確なコミットメントを部門内に示していることが、心理的安全性につながっていると感じます。その期待に応えるべく、私たちが暮らす社会の未来にとって価値ある事業を生み出したいですね。

青木様:どれだけ顧客の「声」を集められるか、それがアイデアが決裁され事業化へ至る鍵だと痛感しています。スマートフォンアプリの開発時も、すばやくモックアップをつくって1年にわたって使っていただき、「このアプリがほしい」という声をたくさんいただいたため製品化できました。

今後は先進技術テーマごとに多角的な情報が整理されているスピーダ R&D分析の技術動向や特許情報も使いこなしたいですし、未知のソリューションを生み出す際の共創パートナー探索にも力を入れたい。私たちのトライボロジー技術が社会貢献につながるような事業を、1つでも多く生み出したいと考えています。

※本文中に記載の企業名・役職・数値情報、Speedaのサービス名・機能・仕様等はインタビュー当時のものです

出光興産株式会社

www.idemitsu.com/jp/index.html企業概要

燃料油、基礎化学品、高機能材、電力・再生可能エネルギー、資源など多様な分野で事業を展開する総合エネルギー企業。長年培った潤滑油技術をはじめとする知見、技術、インフラを強みに、エネルギーの安定供給という社会的使命を果たしながら、パートナー・顧客との信頼関係をベースに国内外のネットワークを活用し、2050年カーボンニュートラル・循環型社会の実現に向けて前進し続けている。

業種

製造・メーカー

部署・職種

新規事業開発

企業規模

5000人以上

主な利用シーン

事業開発/新規事業開発

-

出光興産株式会社

潤滑油二部 主任部員(先進潤滑油担当)

田村 和志 様

-

出光興産株式会社

潤滑油二部 先進・ソリューション開発課

青木 慎治 様