TISが挑む自動運転による新市場創造

スピーダによる仮説検証リサーチ支援が事業の「仮説」を「確信」へ

TIS株式会社

MaaS・スマートシティ領域におけるイノベーションを加速させるため、自動運転技術を活用した「屋外無人販売」という新たな市場創造に挑むTIS株式会社(以下、TIS)。同社が持つロボティクス事業の知見を活かし、スタートアップ企業と共創して生まれたこの自動運転プロジェクトは、まだ誰も見たことのない未来の社会インフラを創造する壮大な挑戦です。

今回は、事業化に向けた仮説検証の壁に直面するなか、外部エキスパートの知見を羅針盤として実証実験(PoC)に漕ぎ着けたプロジェクトメンバーの皆様に話を伺いました。

ロボット事業の延長から生まれた、自動運転市場への挑戦

皆様の役割とプロジェクトの背景について教えてください。

野田氏:私は前職でのマーケティングリサーチャーとして市場調査や戦略立案支援に携わった経験を活かすため、本プロジェクトに参加しています。現在は、プロジェクトの事業推進、特に調査関連業務を担い、新規事業の立ち上げを担当しています。

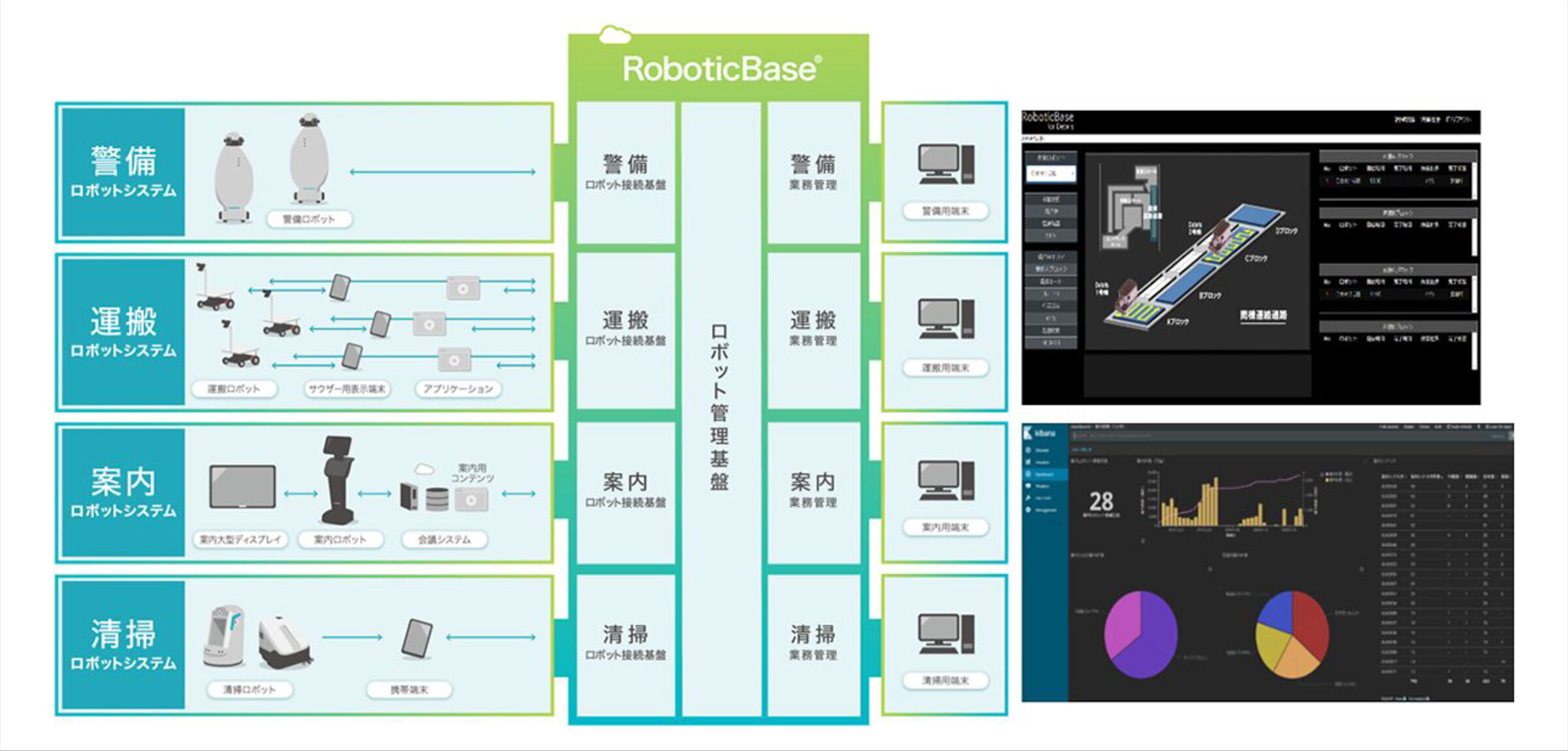

神原氏:私はこのプロジェクトのビジネス推進オーナーを務めています。もともと当社には、「RoboticBase®」という商業施設やオフィスビルなどで稼働する警備ロボットや搬送ロボットなどを、一つのシステムで互いに干渉することなく効率的に群制御するためのプラットフォームがありました。

この技術を拡張する中で、上物を自由に組み合わせられるEVシャーシを開発する企業に出資したことがプロジェクトの始まりです。

TIS株式会社 ビジネスイノベーション事業部 トラテジー&イノベーションコンサルティング部

コンサルタント 野田 将大 氏

今回のプロジェクトでは自動運転市場、なかでも「屋外無人販売」という領域に目をつけたのはなぜでしょうか。

TIS株式会社 ビジネスイノベーション事業部 副事業部長 神原 博史 氏

神原氏:例えば、出資先の企業が作っていた「移動できる土台(シャーシ)」を使えば、スタジアム内で自販機を載せて移動販売するなど、様々な用途に応用できるのではないか、と考え始めたのがきっかけです。事業方針として最初から「自動運転市場を狙う」と決めていたわけではなく、既存ビジネスの延長線上で何ができるか模索する中で生まれたアイデアでした。

当社のビジネスは従来、アプリケーション開発が中心です。しかしこのプロジェクトでは、ハード、ソフト、そして場所や設備といった要素を組み合わせ、従来以上の課題解決力と新たな価値体験の創出を目指しています。

プロジェクトの短期・長期のゴールはどこに置かれているのでしょうか。

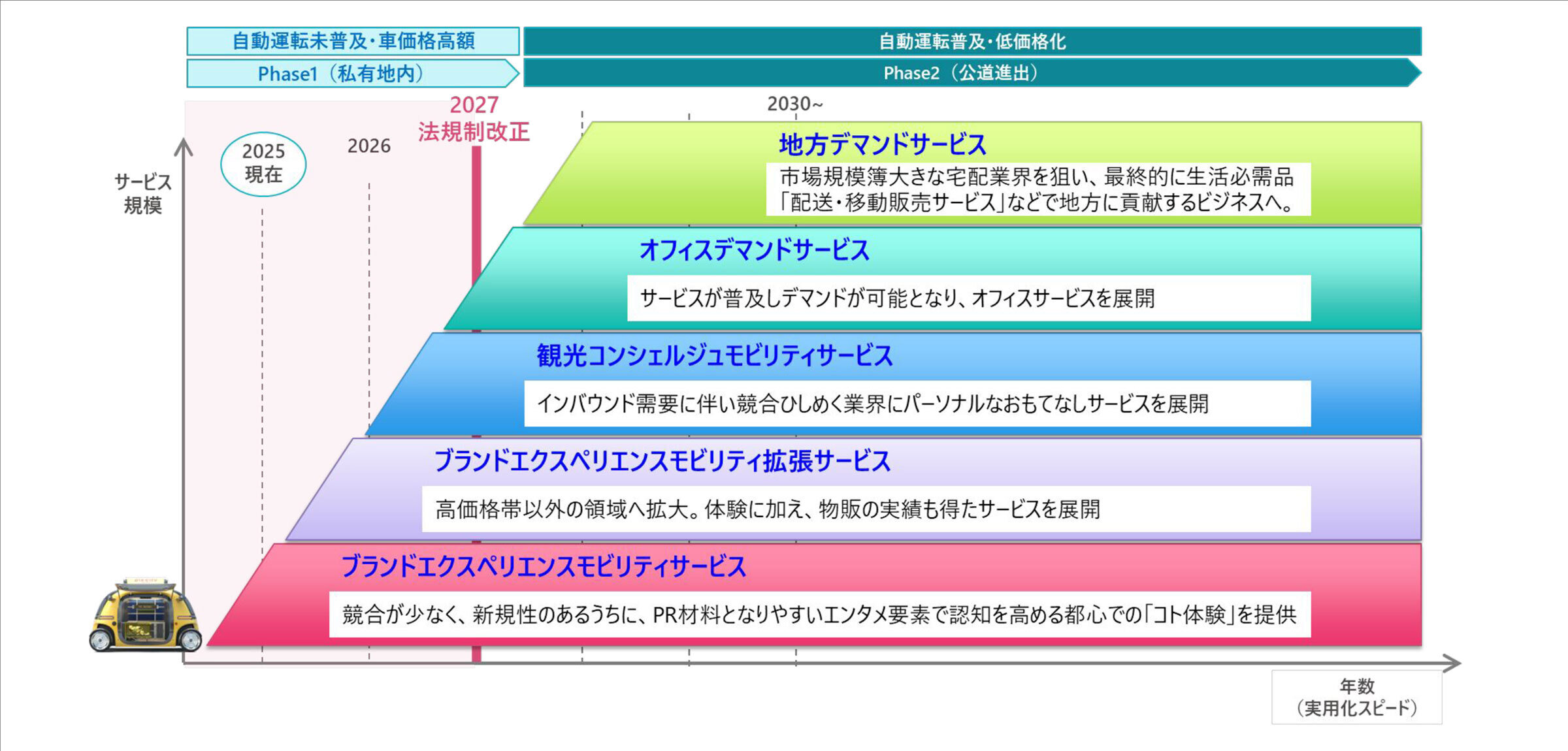

野田氏:短期的には、この自動運転車両と、TIS独自の強みであるAIや金融キャッシュレスといったデジタル技術を掛け合わせ、新たな価値を提供することを目指しています。2025年3月に実施したPoCでは、自動運転車両の中でAIによるパーソナル診断から商品をレコメンドする、「ブランドの販促支援」の提供価値を検証しました。

神原氏:中長期的に見据えているのは、法規制が緩和される見込みの2027年以降です。将来的にはこのようなモビリティが未来の社会インフラになると信じているので、人口減少などの都市課題を、私たちが創る新しい社会インフラで解決したいと考えています。

とは言え、今はまだ自動運転の市場はありません。その市場を形成していくために、どのように認知度を高め、露出機会を増やしていくのかを検討している段階です。

リサーチ設計から示唆出しまで、一貫した伴走支援が依頼の決め手

今回「サービス案の仮説検証」をスピーダにご依頼いただきました。サービス案に辿り着くまでの調査や仮説構築はどのように進めていたのでしょうか。

神原氏:事業化の初期段階はアイデア出しでしたので、社内でワークショップを開催し、社員を巻き込んで多様なアイデアを出すことから始めました。そして、それらの企画や整理をしてくれたのが野田です。私有地での活用から始め、徐々に公道へ展開していくという大まかなステップの設定や、利用者に直接料金をいただくBtoCモデルはすぐに採算は合わないと考え、まずは広告や販促イベントといったBtoBモデルで収益化するというシナリオ設計などもまとめてくれました。

その仮説構築の過程で、特に難しかった点や情報不足を感じた部分はどこでしたか。

野田氏:階層構造でステップを踏んでいく方針は固まっていました。ただ、例えば「ブランド体験を創出する」というテーマになったとき、「誰と組んで」「どこでやるべきか」を具体的に絞り込む段階になると、より深い情報が必要だと感じたのです。「どのような企業がクライアントになり得るのか」「彼らが何を求めているのか」、そのニーズを正確に把握する必要があると感じました。

そこでお客様へのヒアリングを検討したのですが、我々がアプローチしたいのは企業のマーケティング部門や企画部門の方々です。一方で、当社が普段お付き合いしている取引先部署ははIT部門の方が中心で、既存のアカウントを活かすのが難しい状況だったため、ターゲットに直接アプローチできる外部の調査会社に依頼するのが最善だと判断しました。

外部の調査会社に期待した成果と、「スピーダ エキスパートリサーチ」選定の理由をお聞かせください。

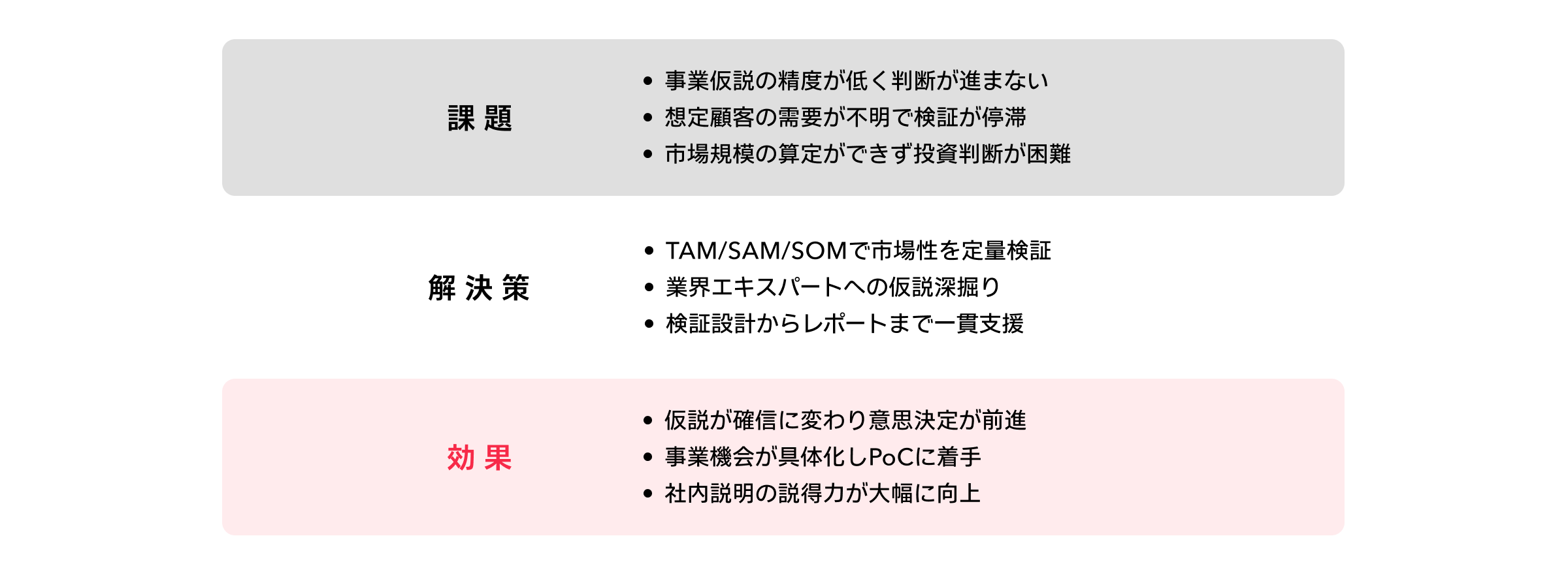

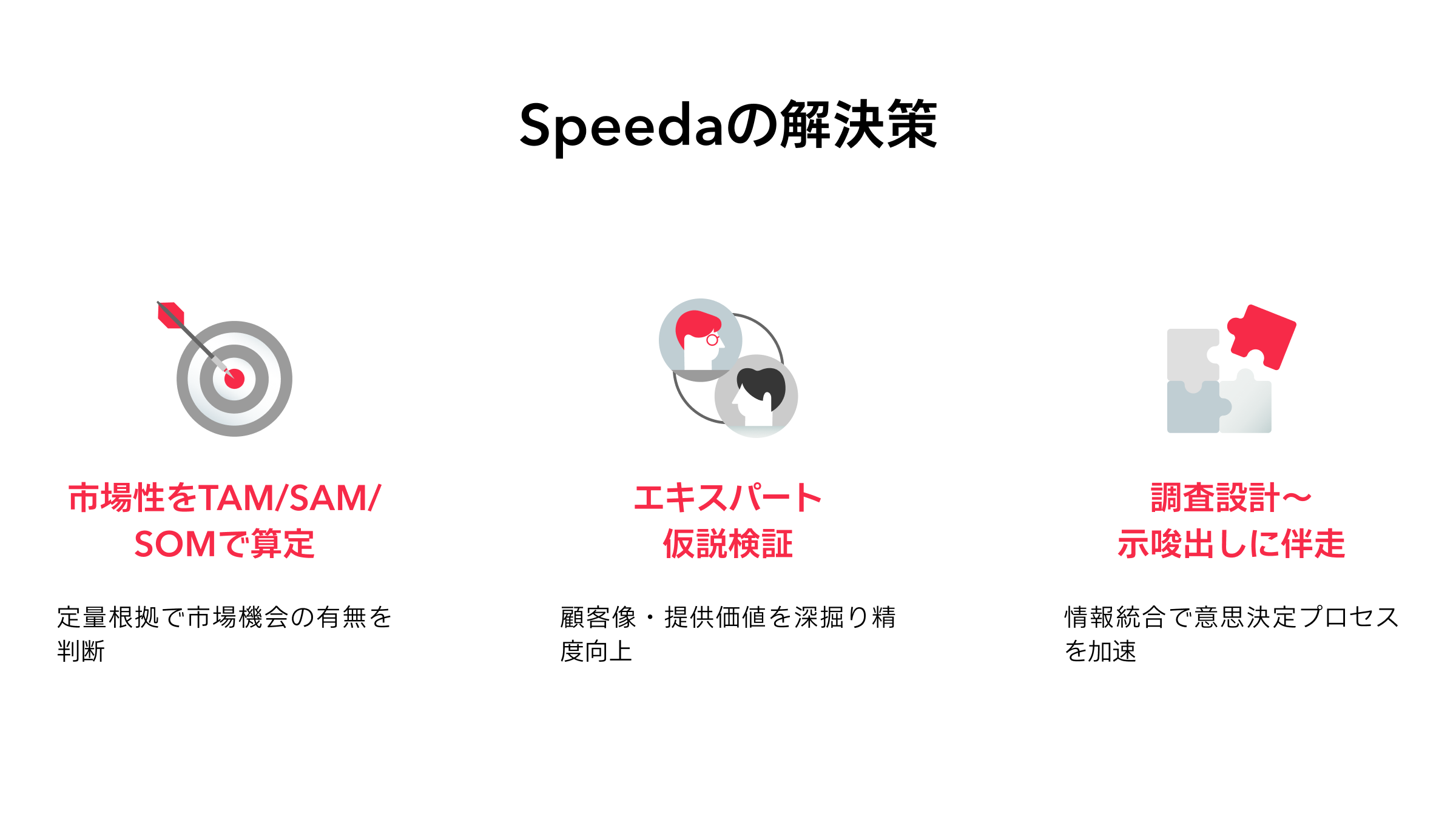

野田氏:我々が持っていた企画アイデアに対し、「本当にニーズはあるのか」「市場性はどれくらいか」という点を、客観的な情報で検証していただくことを期待していました。特に、市場規模をTAM/SAM/SOMのような具体的な数値で把握したかったのです。

数ある調査会社の中から「スピーダ エキスパートリサーチ」を選んだ決め手は、リサーチ設計からデスクトップリサーチ、エキスパートインタビュー、レポーティング、そしてディスカッションを通しての示唆提供まで、一貫して伴走していただける点にありました。部分的な支援にとどまらず、仮説検証プロセスの最初から最後まで伴走していただけるスタイルが非常に魅力的でした。

神原氏:リサーチマネージャーが専任でついてくれる点も大きかったです。我々が自力で探すのは困難な、狙い通りの経歴を持つエキスパートを高い精度で探し出してくれる。その専門性の高さは、スピーダならではの価値だと感じています。

対話で深まる仮説、臨機応変な議論が確信へ導いてくれた

リサーチマネージャーとのやり取りで印象的だったことを教えてください。

野田氏:リサーチを進める中で特に印象的だったのは、リサーチマネージャーの方の臨機応変な対応です。毎週の定例で新しい情報が共有されるたび、「この市場は想定より小さい」「ここはチャンスがありそうだが、顧客が見つからないかもしれない」といった気づきがありました。その都度議論しながら、当初の計画に固執することなく少しずつ軌道修正できたのが非常によかったです。この柔軟なプロセスのおかげで、当初のゴールであったブランドエクスペリエンスに近い、百貨店やハイブランドのマーケティング担当者の方へのヒアリングが実現し、我々の仮説を裏付ける貴重な示唆を得ることができました。

得られた知見や示唆で、特に「事業に活かせる」と感じたものは何でしたか。

野田氏:エキスパートへのヒアリングを通じて、「パーソナル診断のような付加価値の高い体験は、高価格帯の商品やサービスと組み合わせることでニーズが生まれる」という具体的な結論にたどり着けたことです。また、アウトプットとしていただいた市場規模のレポートも非常に役立ちました。我々が関心を持っていた複数の領域それぞれについて、TAM/SAM/SOMが精緻なロジックに基づいて算出されており、事業機会を見極める上で信頼できる判断材料となりました。

「スピーダ エキスパートリサーチ」の活用は、チームの意思決定にどのような変化をもたらしましたか。また、PoCに進む決め手となったポイントは何だったのでしょうか。

神原氏:今回我々が挑んでいるのは、まだ存在しない市場です。このような事業は、社内で説明しても「面白い市場だね」「そんな市場はないよ」と、評価が大きく分かれがちです。その際、定量的なデータに加え、「こういう経験を持つ専門家が、こう証言している」という生の声は、大きな説得力を持ちます。定量データと定性的な裏付けの両方があったからこそ、私たちも社内の投資判断を仰ぐ際に、自信を持って「この仮説は正しい」と主張できたと思います。

「移動体験が都市のあり方を変える」未来を目指して

PoCの目的と現在の進捗、そして手応えと課題感を教えてください。

野田氏:2025年3月に丸の内で実施したPoCの目的は、「車両×AI」による新しい体験価値を検証することでした。体験者約50名へのアンケートでは、90%以上の方から「体験の新規性」や「AI診断の面白さ」で高い評価をいただき、私たちが提供するサービスの「楽しさ」という点で非常に大きな手応えを感じています。一方で課題は、やはり法規制や安全性の確保です。自動運転事業である以上、安全は絶対条件。その制約の中で、いかに我々の強みである「新しさ」や「楽しさ」を打ち出していくか、そのバランスが今後の鍵になると考えています。

今後の事業展開や、目指すゴールはどのように描いていますか。

野田氏:複数の展開を同時に模索しています。今回のブランドエクスペリエンスモビリティを他のクライアントにも展開していく動きと並行して、全く別のAIを搭載したり、「観光コンシェルジュ」としてリゾート施設内を走行させたりといった、別角度での事業展開も構想中です。ローンチ段階のプロジェクトと、これから構想するプロジェクトが同時に動いているので大変な面もありますが、様々な領域に挑戦できる楽しさを同時に感じています。

最後に、この屋外無人販売事業が実現した未来のビジョンをお聞かせください。

神原氏:将来的には、このモビリティが人口減少のような深刻な社会課題を解決するツールになると信じています。人手不足が進む一方で、社会インフラは多様化し、維持するだけでも大変な時代です。私たちのモビリティは、そうした都市のあり方そのものを、より良い方向へ変えていくための一つの答えになり得ると考えています。

もちろん、地方の過疎地域でいきなり事業を黒字化するのは困難です。だからこそ、まずは広告モデルなどで市場を形成して価値を認知してもらい、ステップを踏んで着実に社会実装を進めていきたい。この挑戦は、未来の社会インフラをデザインしていくことに他ならないと考えています。

もちろん、地方の過疎地域でいきなり事業を黒字化するのは困難です。だからこそ、まずは広告モデルなどで市場を形成して価値を認知してもらい、ステップを踏んで着実に社会実装を進めていきたい。この挑戦は、未来の社会インフラをデザインしていくことに他ならないと考えています。

関連資料:ブランドエクスペリエンスポップアップモビリティについて

https://www.tis.jp/special/pix-brandexeperience/

https://www.tis.co.jp/news/2025/tis_news/20250528_1.html

※本文中に記載の企業名・役職・数値情報、Speedaのサービス名・機能・仕様等はインタビュー当時のものです

TIS株式会社

www.tis.co.jp/業種

情報通信・IT

部署・職種

新規事業開発

企業規模

5000人以上

主な利用シーン

事業開発/新規事業開発、ビジネス戦略策定、事業戦略・全社戦略の策定

-

TIS株式会社

ビジネスイノベーション事業部 副事業部長

神原 博史 氏

-

TIS株式会社

ビジネスイノベーション事業部 トラテジー&イノベーションコンサルティング部 コンサルタント

野田 将大 氏