パーパス浸透を“人事制度”と組み合わせて展開─2万人の会社において個人と組織の成長を支える施策「LINK」

東京海上日動火災保険株式会社

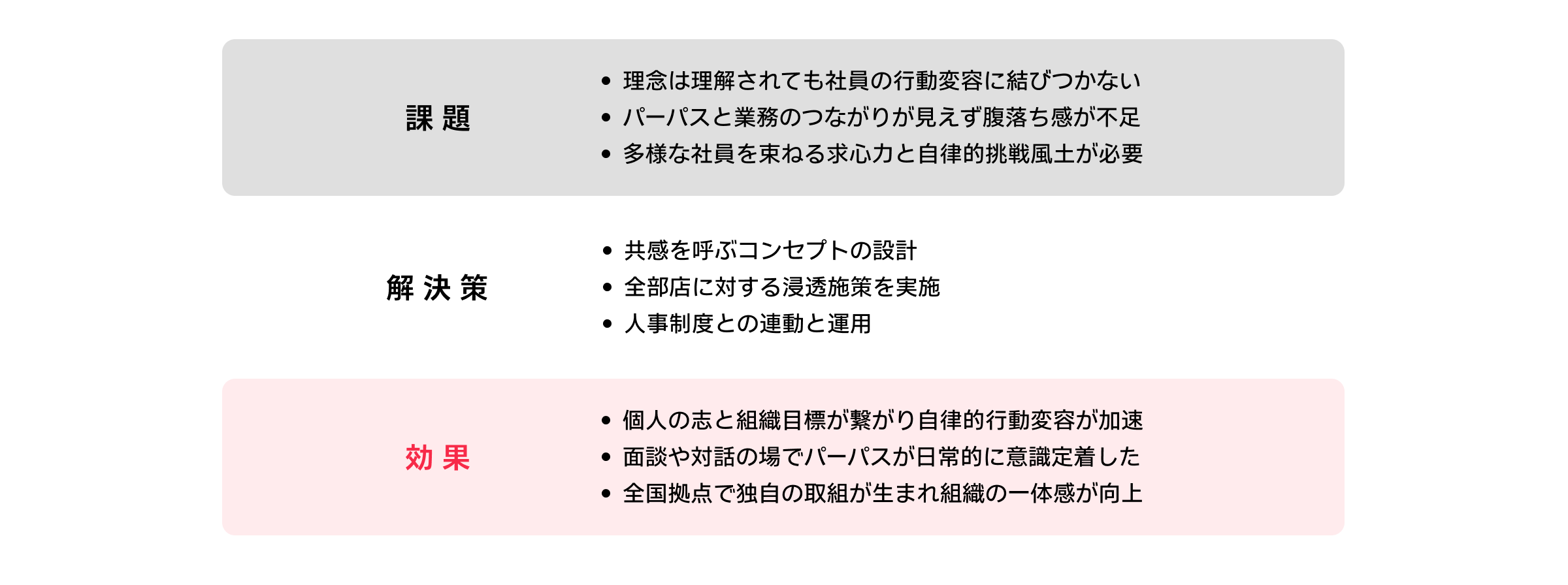

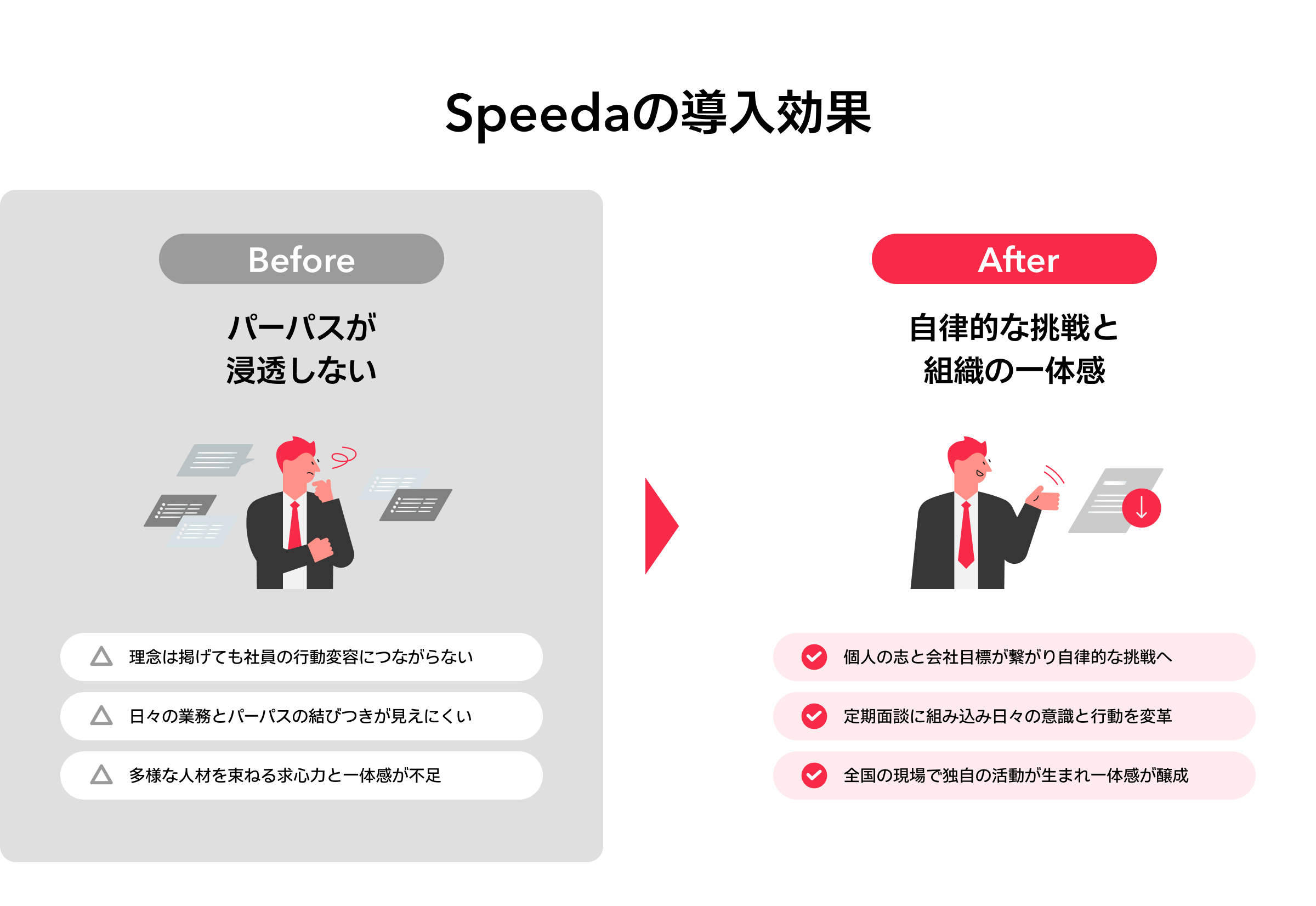

パーパス経営の重要性が高まるなか、数万人規模の大企業では「理念は掲げても、社員一人ひとりの行動変容に結びつかない」という課題が浮き彫りになっています。

東京海上日動火災保険もまた、課題解決への挑戦を進めてきました。2万人を超える社員を対象に、パーパスを軸に社員個人と会社・組織の成長につなげる「LINK」を始動。ビジネスモデルの変革と社員の多様化を見据え、パーパス浸透を加速させる取り組みを推進しています。

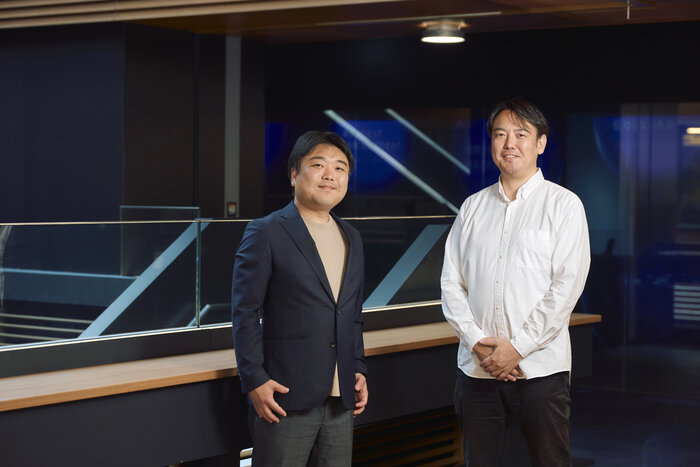

本記事では、同社人事企画部人材開発室能力開発チームの森山さま・押江さま、共に伴走したグロースパートナー事業の加藤に、取り組みの背景と試行錯誤、見え始めた成果について聞きました。

東京海上日動がパーパス浸透に注力する背景

チームのミッションと役割を教えてください。

押江さま:私たち能力開発チームは「すべての社員が持つ可能性を拡げ続けること」をミッションに、人材育成と組織開発に取り組んでいます。新入社員からマネジメント層まで、研修や学習文化の醸成などを通じて個人と組織の成長を支援してきました。

形のない保険商品を扱う当社にとって、社員は最大の資産です。その力を引き出すことが、パーパスの実現につながります。そこで現在は、この考えを具体化するため、パーパス浸透と人事制度を結びつけた取り組みである「LINK」に注力しています。

東京海上日動火災保険株式会社 人事企画部 人材開発室 能力開発チーム ユニットリーダー 押江雅仁さま

LINKに注力され始めた時期とその背景を教えてください。

押江さま:当社では「お客様や社会のいつもを支え、いざをお守りする」というパーパスを定めています。

LINKに関しては、2022年頃から検討をはじめ、2023年5月から本格的に取り組んでいます。背景は大きく2つあります。

1つ目は「社会環境や事業環境の変化」です。お客様を取り巻くリスクが多様化・複雑化するなか、当社には保険金をお支払いするだけ(事後の対応)にとどまらず、事故や災害を未然に防ぐ(事前の対策)、さらに被害後の回復や再発防止まで支える(事後の安心)といった、幅広い価値提供が求められています。

こうした新しいビジネス領域への挑戦を進めるためには、社員がより主体的に行動できるカルチャーを根付かせることが不可欠です。

しかし数万人規模の大企業では、ただ「挑戦せよ」と伝えるだけでは行動変容につながりにくい。そこでパーパスを社員個人の想いや日々の行動に結びつけることで、挑戦を後押しする風土を醸成しようと考えました。

2つ目は「社員の多様化」です。グローバル化やビジネスモデル変革が進むなかで、中途入社を含む多様な人材が加わり、キャリアや価値観の幅は一層広がっています。異なる視点や経験を事業活動に活かせば、新しい価値を生み出す大きな源泉になります。しかしその一方で、多様性が広がるほど組織としての方向性を一つにまとめるのは容易ではありません。

そこで当社では、パーパスを共通の拠り所=「求心力」として位置づけています。社員が日々の会話や業務のなかで自然とパーパスを意識し、それを行動に結びつける。この積み重ねが、組織の一体感を育み、数万人規模の会社における価値創出につながると考えています

前例なき挑戦に伴走を:グロースパートナー事業を選んだ理由

パーパス浸透にあたって、どのような課題感をお持ちでしたか?

押江さま:2010年代後半から「トップメッセージ」や「創立記念日に関する対話」を通じて、パーパスの浸透に一定の手応えは得られていました。しかし、社員からは「パーパスは理解できたが、日々の業務にどう結びつくのか見えにくい」という声もあり、深く腹落ちする機会が限定的であることが課題でした。さらに別で東京海上グループ全体のブランドメッセージもあり、社員にとって行動指針がわかりづらい状況もありました。

こうした課題を踏まえ、単なる啓蒙で終わらせずに実効性を確保するため、人事制度と組み合わせて社員一人ひとりの行動設計に落とし込むという方針を固めたのです。

しかしこうした取り組みは人事部でも初めてで、前例も方法論もありませんでした。だからこそ、実行フェーズにおいて専門的な知見と伴走が必要だと考えました。

グロースパートナー事業を選んでいただいた理由を伺えますか?

押江さま:外部パートナーの選定でまず重視したのは、当社の社員とカルチャーへの理解です。ユーザベースには、2020年9月より、社員の自律的学びと組織内の“越境”文化構築を目的とした、東京海上日動火災保険版NewsPicksの導入や外部有識者を招聘したセミナーや社内イベントの企画実施やコンテンツ作成などで伴走いただいた実績があり、信頼と安心感につながりました。

そして今回のプロジェクトで期待したのは、当社だけでは生まれにくい発想力です。約2万人の社員の意識と行動変容に挑むには、従来の延長線上にはない考え方や視点が不可欠でした。全社員が新しい取り組みにワクワクし、「今までと違う」と実感してもらう必要があったのです。コンセプト設計だけでなく、世界観をビジュアルでも表現できるのは御社の強みでもあり、その点でも期待が持てました。

加藤:それまで理念浸透やブランディングの支援経験はありましたが、パーパスと人事戦略をつなげるコンセプトスローガンを策定していく取り組みは、事業部としても初の試みでした。当時、人事制度構築や運用にまで深く踏み込んだ理念実装を推進していきたいといった相談はほとんどなく、非常に先進的な挑戦だと感じました。

具体的にどのような伴走支援をおこないましたか?

株式会社ユーザベース グロースパートナー事業 組織人材開発支援チーム ストラテジックデザイナー 加藤俊輔

加藤:パーパスと人事制度を紐づけること、そして個人が譲れない想いとしてMy Aspirationを据え、会社のパーパスに“つなげる”といった今のLINKで最も大切にしている思想は、構想段階のものとしてご提示いただいておりました。

すでに皆様が大事にしたい想いは固まっていたので、あとはこの思想を多くの社員にとってわかりやすいコンセプトに落とし込むこと、そして一つのストーリーで繋げていきながら、全員が共通の認識を持てるビジュアルに落としていくご支援からさせていただきました。

次年度の社内リリースまでにコンセプトとビジュアルを固める必要があったため、コンサルタント2名を中心に、デザイナーと編集者を加えた体制を構築しました。特に世界観の表現では、専門デザイナーをアサインし、短期集中で骨格を仕上げました。

森山さま:最終的に御社から「LINK」というコンセプト名称とともに、その世界観を表現するビジュアルが提示されたときは、全員が納得感を共有できたのを覚えています。この動きは、社内各先との合意形成においても非常に大きな効果があったと感じます。

東京海上日動火災保険株式会社 人事企画部 人材開発室 能力開発チーム マネージャー 森山大志さま

社員の自律的な挑戦を生み出す「LINK」の取り組み

「LINK」の取り組みについて詳しく教えてください。

押江さま:「LINK」は、会社のパーパスと社員一人ひとりの想いをつなぐ取り組みです。核となるのは「My Aspiration」という考え方です。これは、自分自身がこころから願う未来に向けたこころざしを指します。その想いを起点に、社員が自律的に挑戦や学びを重ねることで、自然とお客様や社会への価値提供やイノベーションが生まれる環境を目指しています。

「LINK」の設計で特にこだわったポイントが3つあります。

1つ目は、会社のパーパスと「My Aspiration」との間に「組織の目指す姿」を置いた点です。各組織に具体的な目指す姿を設定してもらい、社員が会社のパーパスとの“つながり”を見つける橋渡し役としました。

2つ目は「つなげることを強制しない」点です。私が最もこだわっていることでもありますが、個人と会社・組織のパーパスを無理につなげるのではなく「My Aspiration」を言語化していくなかで、入社時から社員が持つ価値観やカルチャーへの共感やつながりを再認識してもらう感覚を大事にしています。

最後3つ目は、社員と会社を「対等」な関係として位置付けた点です。現在は個の時代ですが、当社では社員と会社が互いに手を取り合い、ともに成長していくことを人材育成にて重視しています。だからこそ、「LINK」においても社員一人ひとりの想いにより一層丁寧に向き合い、会社とのつながりを通じて互いに高めあう関係を目指しました。

「LINK」はどのような形で社内に展開されたのでしょうか?

押江さま:リリースに合わせて複数の仕掛けを行いました。まず始めに、全国の部店長に、自らのMy Aspirationと組織の目指す姿を自組織に対して発信してもらいました。併せて、創立記念日に関連して行う職場での対話において、グロースパートナー事業に制作をお願いした解説動画などを活用して「LINK」の理解促進を図りました。

パーパス浸透という抽象度の高い取り組みであるため、リリース当初は「何をするのかわかりづらい」という反応もありましたが、実行の手を緩めず加藤さんにもアイデアをもらいながら工夫を重ねていきました。

パーパスと人事制度と組み合わせた事例にはどのようなものがありますか?

押江さま:人事考課面談「My Aspirationチャレンジ(アスチャレ)」が挙げられます。これは、4月頃の年度初面談、10月頃の中間面談、3月頃の振り返り面談、次年度の6月頃のフィードバック面談として、年4回実施しています。

年度初の面談では、社員がMy Aspirationを描き、その内容を人事システムにも入力します。そのうえで、組織の目指す姿やキャリアビジョンについて上司と対話を行い、My Aspirationの内容もふまえて役割付与や個人目標を設定します。あわせて、コンピテンシー(行動特性)、期待される役割、業績、自己研鑽の目標(学びのコミットメント)についても話し合います。

その後は各面談や原則月1回実施している「アスチャレ1on1」を通じて、上司と部下が継続的に対話し、随時見直しができる場を設けています。

開始2年で芽生えた、全国部店の行動変容

「LINK」の展開・人事制度への組み込みを行う中で、手応え・変化はありましたか?

押江さま:非常に嬉しかったのは、全国の部店において独自の取り組みが生まれていることです。例えば、メンバーが順番に自分の想いを投稿する「My Aspirationリレー」を実施している部店や、部内の縦割りを解消するために組織を超えてLINKに関する対話を行っている部店があります。取り組みの趣旨を理解したうえで、部店メンバーが自分たちで「もっと良くできないか」と工夫してくれました。これはまさに、行動変容の1つではないでしょうか。

昨年度に御社と一緒に制作した動画「LINK Story」も印象に残っています。LINKを本格展開した初年度でしたが、10名の社員に自身のMy Aspirationや会社パーパスとのつながりを語ってもらう機会・場をつくり、動画として全国へ展開できたことで、LINKの概念を浸透させていくことに大きく貢献していると思っています。

加藤:正直開始当初は「My Aspirationを書くのは難しい」「組織のビジョンとどう結びつけていけばよいかわからない」といった声が現場より多く上がるのでは心配しておりました。昨年度末、現場にヒアリングをさせていただく機会がありましたが、「LINK」を自分ならではの“らしさ”や工夫を凝らして活用してくださっている方がいることがわかりました。「LINK」開始から2年、社員みなさんの自律的な動きにつながっているのを実感しています。

ただ、自分の内面や思いを素直に言葉にするのが得意な方ばかりではありません。多くの方が一旦は書くものの、迷いながら取り組んでいる印象もあります。そこで現在、言語化が得意な社員の事例を記事にし、参考にしてもらう取り組みを支援しています。

例えば、先日取材した若手社員の方は、学生時代に学園祭実行委員でのリーダーシップを発揮した経験がMy Aspirationの原体験になっていました。「改めて自分の想いを書く機会をもらえてよかった」と語っていたのが印象的で、働く意義を再確認するきっかけとなったようです。言葉にするプロセスがあるからこそパーパスが「自分ごと」として腹落ちし、日々の挑戦や成長につながっていくのだと改めて感じました。

「LINK」の取り組みを踏まえ、今後の展望や挑戦を教えてください。

押江さま:「LINK」は終わりのない取り組みです。しっかりと継続し、引き続き社員の声を拾いながら、会社全体が前に進んでいる雰囲気を共有していきたいですね。

また、人事制度改定や社内公募異動の拡大により、社員が主体的にキャリアを描く重要性はさらに高まっています。そのため、「LINK」を会社の各施策ともより連動させ、一歩踏み出しやすい環境を整備していくことがますます重要になります。その土台となるのが、安心して自己開示できる組織風土です。上司と部下の対話の量や質を充実させ、人材育成の基盤を強化して「LINK」の実効性をさらに高めていきたいです。

森山さま:実際はMy Aspirationとパーパスを結びつけられているのに、本人が気づいていないケースもあるため、自覚を促す仕掛けが必要だと考えています。そして想いをうまく言語化できない人が取り残されないよう、多くの社員が行動に踏み出せる好循環を作りたいと思います。今後もスピーダ コンサルティングと連携し、自社ならではの取り組みとしてさらに進化させていくつもりです。

東京海上日動火災保険株式会社

www.tokiomarine-nichido.co.jp/業種

金融(銀行・証券・投資)

企業規模

5000人以上

-

東京海上日動火災保険株式会社

人事企画部 人材開発室 能力開発チーム マネージャー

森山 大志さま

-

東京海上日動火災保険株式会社

人事企画部 人材開発室 能力開発チーム ユニットリーダー

押江 雅仁さま