アシックスのトップが語る 経営変革のリアル

2025.5.28 WED / 株式会社ユーザベース主催のセミナー『アシックスのトップが語る 経営変革のリアル』が開催されました。

中長期的な企業価値向上が求められる中、ボトルネックの特定や経営戦略の転換、そしてその戦略に基づく改革の実行プロセスは、実際には容易ではありません。

そこで、2018年1月の就任以降、わずか数年で時価総額を約8倍、営業利益率15%超、ROE30%超へと飛躍的成長を実現させた株式会社アシックス 代表取締役会長CEO 廣田 康人 氏をお迎えし、アシックスが実践した経営変革について伺いました。企業変革・金融の専門家である株式会社インテグリティ代表の田中 慎一 氏と慶應義塾大学総合政策学部教授の保田 隆明 氏とともに、アシックスの大幅増益の裏側を紐解きます。

TOPIC 1. 公開情報から見る業績回復の軌跡

データで読み解くアシックスの快進撃

田中氏: まず皆さんに知っていただきたいのは、今、アシックスが株式市場で盛り上がっているという事実です。廣田さんが入社された2018年のアシックスの業績は苦しい状況で、コロナ禍では赤字も経験されています。しかし、その後の回復は、業績の急好転を表す美しい右肩上がりのグラフを描いています。

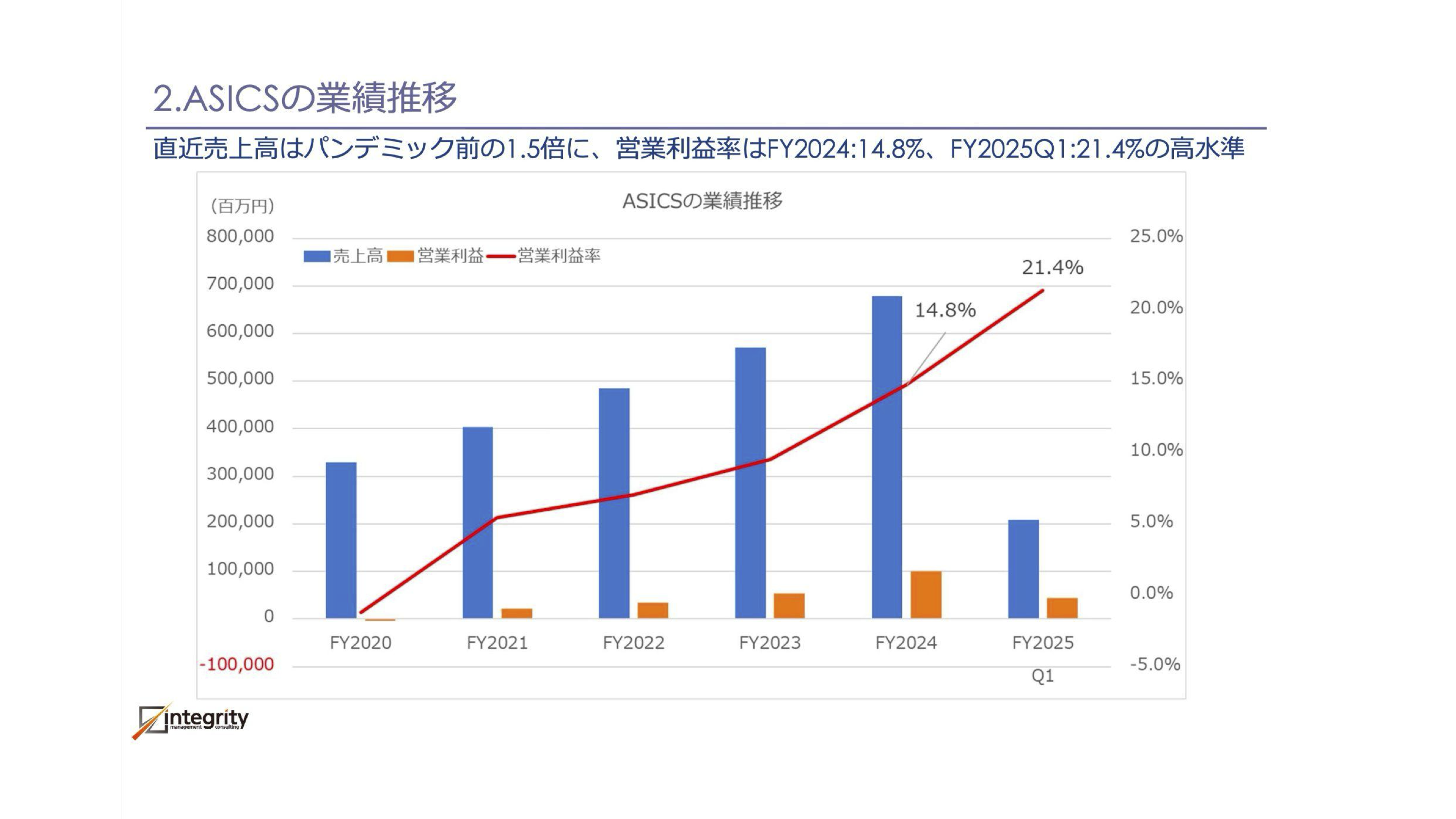

直近の2024年度の営業利益率は14.8%、2025年第1四半期では21.4%、売上高も初めて四半期で2,000億円超えと、エポックメイキングな決算期が続いています。日本の上場企業約3,900社の平均営業利益率が6%程度ですから、その凄さはお分かりいただけると思います。

当日資料を抜粋

この回復は、何か魔法を使ったわけではありません。私が思うに、デジタルの力を活用して顧客とのタッチポイントを広げ、コミュニティを形成する、といった「正しいこと」をコツコツと続けてきた結果なのです。

保田氏: ランニングは一人でするイメージが強いのですが、「コミュニティ」というのはどういうことでしょうか?

廣田氏: ランニングには様々な楽しみ方がありますが、一人だと挫折する方も多いのです。私たちが保有する「e-moshicom(イー・モシコム)」サイト内でもイベント告知を行い、多くの方が集まってくださっています。一人では挫折しがちなランニングも、仲間がいれば続けられる。これはデジタルが発達したからこそ可能になったサービスですね。

技術力とブランド力で拡がる海外売上

田中氏:この業績の急好転を象徴するプロダクトが、厚底シューズの『METASPEED』です。

当時、市場を席巻していた他社の厚底シューズに対抗すべく『Cプロジェクト』が立ち上がったと伺いました。開発プロジェクト名の「C」は創業者の鬼塚 喜八郎 氏の言葉、「まず頂上を攻めよ」の”頂上(Chojo)”からとられたとのこと。

Cプロジェクトの中で生まれた『METASPEED』は、今やECサイトに並んだ瞬間に売り切れてしまうほどの人気で、私のようなファンは品切れに頭を悩ませています。

保田氏: 昔のランニングシューズは「軽くて薄い」が常識でしたが、「厚底」にはどのような技術革新があったのでしょうか?

廣田氏: 「速く走るには軽くなくてはならない」という原則は変わりません。しかし、軽くても厚みを持たせられる新しいフォーム材が開発されたことが最大の技術革新です。シューズの常識を覆す、大きなイノベーションでした。

田中氏: こうした技術力とブランド力に支えられ、今や海外売上比率は80%を超え、特にヨーロッパでの存在感は絶大です。少子高齢化で日本の市場が縮小していく中、様々な企業が海外進出に取り組んでいますが、アシックスも2010年頃までの海外売上比率は60%を下回っていましたよね。

廣田氏: そうですね。今ではヨーロッパは我々にとって最大の市場で、特にフランスではシェアNo.1を獲得しています。

保田氏: 海外売上比率が高いと為替リスクが気になりますが、いかがでしょう?

廣田氏: 主力工場がベトナムやインドネシアにあり、ドル建てで取引しているため、対ドルでの感応度はそれほど高くありません。決算で円換算する際に円安の恩恵で、見た目の数字が大きくなることはありますが、実質的な影響は限定的です。

利益率の面でも、粗利率で競合を上回っています。これは値下げを待たずとも「欲しい時に買ってもらえる」ブランドの力によるものだと思っています。「匠の技」ともいうべき安心・安全・快適、尚且つ記録も出るという信頼に基づくものですね。

サステナビリティ対応でコストが上がる中でもこれを実現できているのは、在庫管理の徹底、つまり「廃棄を減らす」努力が大きいと思います。廃棄を減らすことは粗利率向上に直結するので、デジタルの力で在庫を最適化する取り組みを進めています。

社内の重要指標はROEよりROA

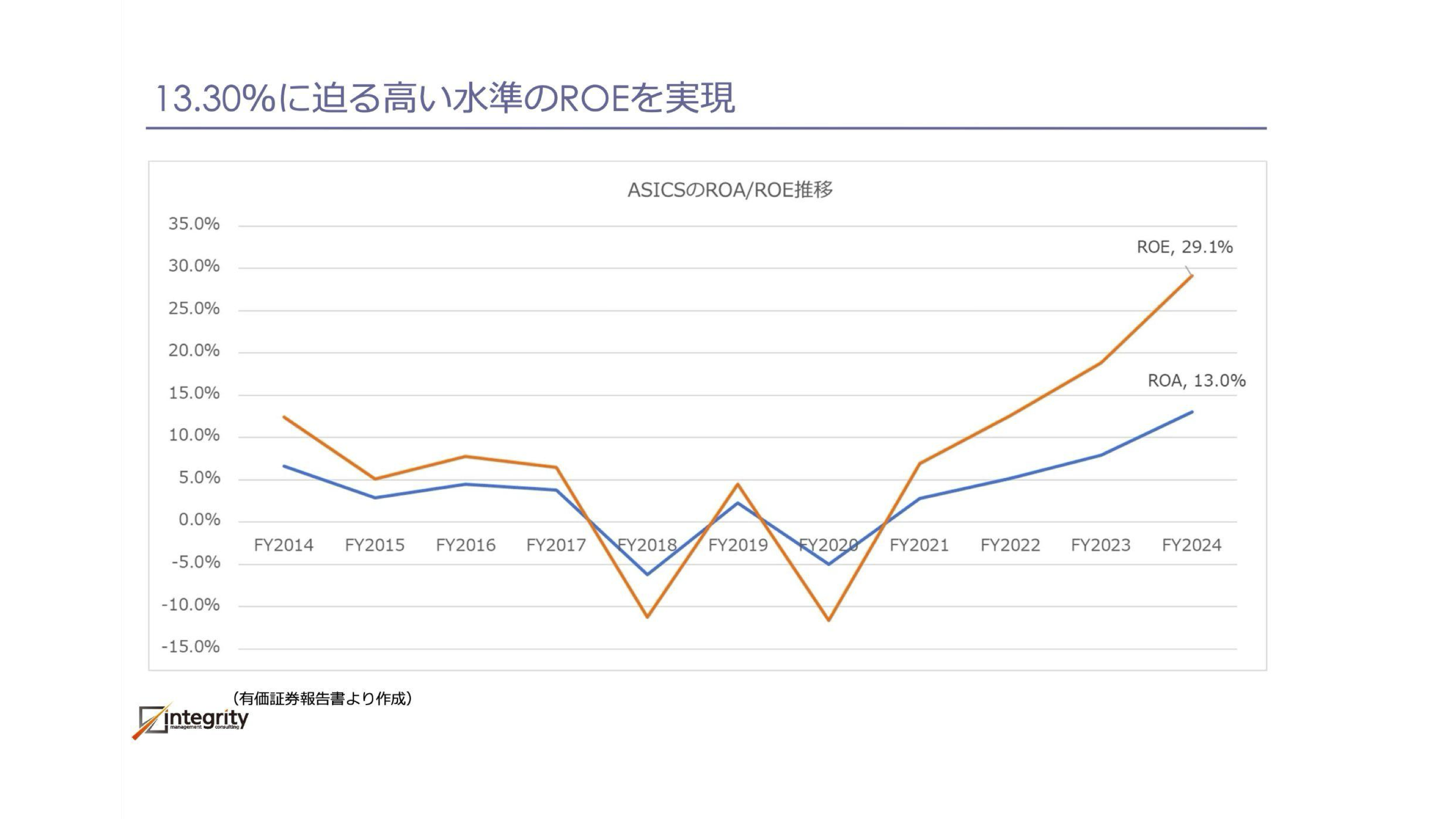

田中氏: そしてファイナンスの専門家として見逃せないのがROE(自己資本利益率)です。日本の上場企業の平均が10%弱のところ、アシックスは30%に迫る勢いです。これは製造業としては驚異的な水準です。結果として、株価も廣田さんが就任された頃の時価総額約3000億円から、今や2兆5000億円超えと、約8倍にまで成長しています。

当日資料より抜粋

良い面ばかり強調するのも一方的なので、敢えて課題を挙げるとすれば、「キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)」でしょうか。在庫を抱えるビジネスにおいて、資金繰りの早さは重要ですが、競合のナイキが約100日なのに対し、アシックスは150日程度。ここに「伸びしろ」があると感じています。

廣田氏: ご指摘の通り、CCCの短縮は我々の最大の課題の一つです。そのため、社内では「ROA(総資産利益率)」を重要指標としています。なぜなら、ROEは社員がどうすることもできないからです。ROAの改善には、資産の回転率を上げることが不可欠で、社員一人ひとりが何をすれば良いか、自分ごととして捉えることができます。CCCの改善は、まさにその核心部分のため、各自が目標に落とし込み、全社で取り組んでいるところです。

TOPIC 2. 社長着任時の課題と改革

山積の課題を解決するために断行した「選択と集中」

――廣田さんは2018年の社長就任後、どのようにして、その課題、ボトルネックを特定していったのですか?

廣田氏: 当時のアシックスの社長 尾山さんから、まるで町内会の役員を頼むような感じで「社長やってみないか」と問われ、「はい、やります」と引き受けたのですが、外から見ているのと中に入るのでは大違い。まさに課題山積みでした。

まず、私が意識したのは「接地面積を広くする(コンタクトポイントを増やす)」ことです。初めての会社ということもあり、現場の社員、お客様、製造パートナーなど、できるだけ多くの人たちと会い、直接対話を重ねました。今でも弊社役員は年に1回、店舗での販売研修が義務付けられています。原宿店で朝から在庫を運んだり、商品を陳列したり、現場に立つと本当に多くのことが見えてくるものです。

保田氏: 事業に「選択と集中」は必要です。一方「選択と集中」を進めると、既存事業への依存度が高まるリスクや、利益率の低い新規事業に手を出せなくなるジレンマもあるかと思います。その点はどうお考えですか?

廣田氏: まずは「強いところをさらに強くする」という方針です。我々のビジネスは、人口が足の数を決めるため、ある意味で人口ビジネスです。一人当たりGDPが5,000ドルを超えると、人々はスポーツ専用シューズを買い始めます。今、インドネシアなどがまさにその段階。まだまだ成長できる市場は世界中に広がっており、そこで圧倒的No.1を目指す。地球儀を見ながら次の戦略を妄想するのが大好きなんです。

就任当時に問題だと感じたことの一つに、安売りをしてでもシェアを取りに行こうとするマインドがありました。そこで「君たちの給料はどこから出ている?売上じゃない、利益から出るんだ」という意識の切り替えから始めました。

利益を追求するマインドセットへ転換

保田氏: 売上ではなくて利益を意識する、そのマインドセットの転換を促すために、従業員の報酬体系なども変えられたのでしょうか?

廣田氏: 接地面積を広げるため、就任以来、2週間に1度ブログを発信し、社員からの匿名の質問に答える対話を続けています。そこに当初、「給料が低い」という率直な声が多く寄せられていたのです。そこで、中期経営計画で「業界No.1の給与体系を目指す」と宣言しました。だから、業績に応じて社員の報酬も上がる報酬体系にしていますし、最近では、資本コストを超えた税後利益の10%を通常のボーナスで社員へ還元する仕組みも導入しています。報酬と業績の紐付けはかなり強くしていますね。

保田氏: 資本コストを意識した報酬体系とは、非常にユニークですね。

廣田氏: 資本コストの高さは我々の株価の一つの課題です。そこで、経営陣は資本コストを下げる努力をする。一方、社員には利益を最大化する努力をしてもらう。その両輪で企業価値を高め、成果を分かち合う。この考え方を浸透させるため、社内ではROAの重要性を説いています。「ROAツリー」というツールを使って、各個人がどの部分に貢献できるかを可視化し、自分ごととして捉えられるようにしています。

自分たちの評価に繋がるので、社員も詳しく知りたい気持ちがある反面、担当者がここまで理解するのは難しいことも分かっています。そこで、CFOを中心に定期的な勉強会も行っています。結果、ばらつきやそれぞれの課題はありつつも従業員のエンゲージメントも上がってきているので、一つの数字に一喜一憂することなく注視していくつもりです。

田中氏: 「選択と集中」は、必ず痛みを伴います。事業の撤退などを決断する際、社内の反発にはどう対応されましたか?

廣田氏: 自分が関わってきた事業を止められることへの抵抗感は、当然あったと思います。しかし、ここは私が「外から来た社長」だったからこそ、過去のしがらみなくスピーディに決断できた面が大きいかもしれません。実は、現場の社員も「この事業に将来性はないかもしれない」と感じていることが多いのです。だからこそ、トップが責任を持って背中を押すことが重要だと考えています。

TOPIC 3. アシックスの経営改革のリアル

「まず頂上を攻めよ」希望の象徴、Cプロジェクト成功の真実

――ここからは、廣田さんが行った改革について詳しくお伺いしていきたいと思います。

田中氏: 業績が苦しい時の改革は、コストカットなど夢のない話になりがちです。しかし、長期的なプランには必ず「希望」が必要です。アシックスにとって、その希望の象徴がCプロジェクトだったと私は考えています。箱根駅伝での着用シェアがゼロになるという絶望的な状況から、どのようにしてこのプロジェクトを突破していったのか、そのリアルな話をお聞きしたいです。

廣田氏: 他社が厚底シューズを出したのが2017年。我々の社内にも「あんなものは一時的なブームだ」「ケガをしやすい」といった、過去の成功体験からくる言い訳が蔓延し、開発が遅れていました。

もうこれではダメだと、2019年に立ち上げたのがCプロジェクトです。これは創業者・鬼塚 喜八郎の「まず頂上を攻めよ」という言葉から名付け、スピード感を持って進めるため、私の直轄のプロジェクトとしました。

Cプロジェクトのメンバーは若手で構成されています。若手の開発者たち自身、現状に危機感を抱き、水面下で準備を進めていたんです。ですから、私が「世界一速く走れるシューズを作ろう」と号令をかけた時、驚くほど早くプロトタイプが上がってきました。やる準備はできていたのですから、トップが覚悟を示し、部門横断で旗を振ることの重要性を実感しましたね。

駅伝でシェアがゼロになった時は強烈なショックでしたが、今思えば、その「ゼロ」が我々を吹っ切ってくれたのかもしれません。実はこの時にはもうプロトタイプのサンプルが出来ていて、東京オリンピックに間に合うと確信していたんです。実際、トライアスロンの選手がアシックスのシューズを着用して、金メダルを取られたことは我々にも自信となりました。

保田氏: メンバーについて、具体的にはどのようなチーム構成だったのでしょうか?

廣田氏: 通常は研究開発、設計、製造、マーケティングと順に進めますが、このプロジェクトではスピードを最優先し、全員を一つの場所に集めました。研究者、設計者、製造担当、そして特許を扱う知財担当やマーケティング担当まで、全員参加の合宿のような状態です。

必要な予算は「社長が持つ戦略費から出す」と宣言し、他部門に気兼ねなく開発に集中できる環境を整えました。

ブランドの維持と成長戦略のために

保田氏: ブランド戦略という点では、普段履きのスニーカーは作らず、ランニングシューズに特化されていますが、エントリー層の取り込みは課題になりませんか?ブランド戦略についてもお聞かせください。

廣田氏: ブランド戦略はとても大切です。ブランドは一度下がり基調に入ると、どんどんブランド価値が毀損する危険性を持っています。ブランド価値をいかにキープし高めるかは、マーケティングだけの話ではなく、商品を始めとするマーチャンダイジングそのものです。

アシックスとしてランニング初心者向けのエントリーモデルは用意していますが、「ファッションとしての普段履きできるスニーカー」はやりません。そこで重要な役割を果たすのが、もう一つのブランド『Onitsuka Tiger(オニツカタイガー)』です。アシックスは機能性を追求するパフォーマンスブランド、オニツカタイガーはファッション性を追求するラグジュアリーブランドとして、明確に棲み分けています。今年7月にはパリのシャンゼリゼ通りにオニツカタイガーの店舗がオープンします。常設店としては、日本のブランドとして初の快挙であり、我々の大きな強みとするつもりです。

また、ブランド価値を守るため、苦渋の決断でしたが、一昨年には学校体育用のシューズやウェア事業から撤退しました。

Onitsuka Tiger (オニツカタイガー)パリ フラッグシップストアが7月3日 (木)にオープン

ビジョンの実現に向けて、リーダーに大切なこととは

――最後に皆様から今日の感想や今後の展望をお聞かせください。

廣田氏: 本日は様々なお話をいただき、改めて我々がやるべきことを再認識できました。アシックスが目指すのは「私たち誰もが一生涯、運動・スポーツに関わり心と身体が健康で居続けられる世界」の実現です。そのビジョンに向けて、これからも貢献していきたいと考えています。

田中氏: 廣田さんとお話ししてシンプルに感じたのは、その表情の明るさです。リーダーは孤独で大変な決断を迫られる場面も多いはず。しかし、社員と話すときは常に明るく前向きでなければならない。廣田さんの姿勢から、リーダーとして最も大切なことを学んだ気がします。

保田氏: 私も多くの質問を投げかけましたが、廣田さんはどんな球も見事に打ち返してくださいました。その裏には計り知れないご苦労があったはずですが、それを感じさせない。田中さんのおっしゃる「明るさ」が、アシックスの強さの源泉なのかもしれませんね。

廣田氏: 難しい顔をして良いことができるならそうしますが、そうではないですからね。我々はスポーツに関わる会社です。常に前向きで、明るくありたいと思っています。

――本日はありがとうございました。

Speaker

廣田 康人 氏

株式会社アシックス 代表取締役会長CEO

1956年生まれ、愛知県出身。早稲田大学政治経済学部卒、1980年三菱商事入社。欧阿三菱商事会社(ロンドン)赴任、社長室会事務局(現、経営企画部)、1997年広報部報道チームリーダー、2001年広報部長、2006年総務部長を経て、2010年4月執行役員総務部長に就任。その後、2014年4月常務執行役員 コーポレート担当役員、2016年4月代表取締役 兼 常務執行役員 コーポレート執行役員 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、2017年4月代表取締役 兼 常務執行役員 コーポレート担当役員 兼 関西支社長を歴任。2018年1月アシックスに入社(顧問)し、2018年3月同社代表取締役社長COO、2022年3月同社代表取締役社長CEO兼COOに就任。2024年1月同社代表取締役会長CEO就任。

田中 慎一 氏

株式会社インテグリティ 代表

慶応義塾大学経済学部卒業後、あずさ監査法人、大和証券SMBC、UBS証券等を経て現職。監査法人、投資銀行を通じて会計監査、IPO支援、デューデリジェンス、M&A・事業再生・資金調達に関するアドバイザリーサービスに従事。現在は、アドバイザリーサービスに加えて、スタートアップ企業のCFO、買収後の企業変革を推進するターンアラウンドに取り組む。著書に『コーポレートファイナンス戦略と実践』『あわせて学ぶ会計&ファイナンス入門講座』『SDGs時代を勝ち抜くESG財務戦略』等がある。趣味はトライアスロンで、ヨーロッパのIRONMANをすべて完走するのが目標。

保田 隆明 氏

慶應義塾大学 総合政策学部教授

リーマンブラザーズ証券、UBS証券で投資銀行業務に従事後、SNS運営サイトを起業。同事業売却後、ネットエイジキャピタルパートナーズ(現ユナイテッド)にてベンチャーキャピタルファンドを組成、運用。その後、金融庁金融研究センター、小樽商科大学准教授、昭和女子大学准教授、神戸大学大学院経営学研究科准教授および教授を経て、22年4月より現職。19年8月より21年3月までスタンフォード大学客員研究員として米国シリコンバレーに在住し、ESGと財務戦略について研究。上場企業の社外役員も兼務。専門はコーポレートファイナンスとソーシャルファイナンス。博士(商学)早稲田大学。