NTTデータに聞く! AI時代を勝ち抜く経営戦略と実行組織とは

2025.8.26 TUE / 株式会社ユーザベース主催のセミナー『NTTデータに聞く!AI時代を勝ち抜く経営戦略と実行組織とは』が開催されました。

2023年3月、ビジネス実用化待ったなしを世界に突きつけたGPT-4.0。生成AIを始めとする数ヶ月レベルでの急速な技術躍進に企業はどのように対応していくのか。Open AIとの戦略的提携、集中的な生成AI投資の拡大を発表し、成果実現の正念場にあるNTTデータグループのお二人から、新領域をビジネスに取り入れる際の組織の舞台裏について伺いました。

TOPIC1. 成長投資の考え方・決め方

ChatGPT登場をきっかけに異例の期中追加予算、生成AI戦略の始動

大賀:本日はNTTデータグループのお二方をお招きし、「AI時代を勝ち抜く経営戦略と実行組織」をテーマにお話を伺います。まず、グループの生成AI戦略の概要をご説明ください。

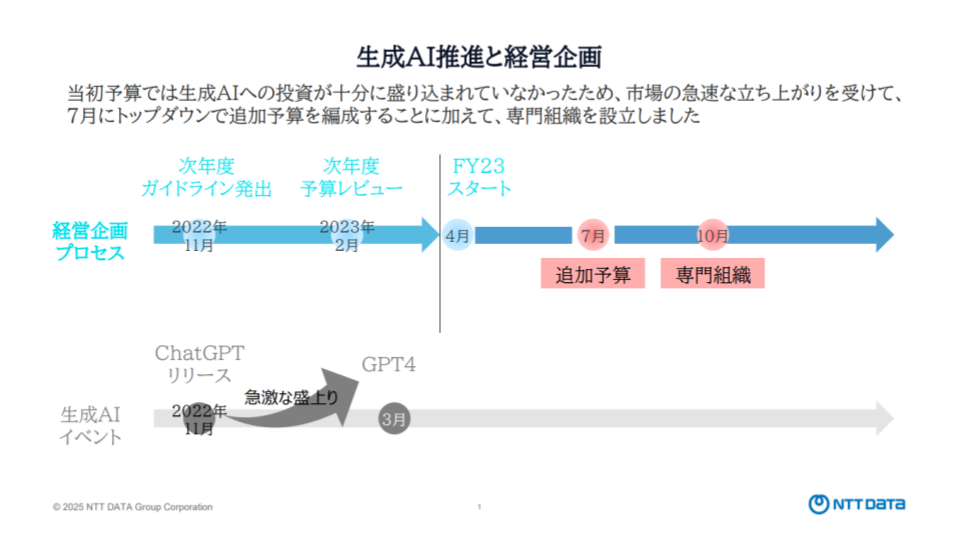

四方 氏:日本企業でも生成AIが話題となり始めた2023年頃に遡ってお話しします。私どもの経営企画では、毎年11月頃から翌年度4月開始の新年度計画を策定します。2023年度も同様のプロセスで進めていましたが、2022年11月にChatGPTがリリースされ、市場の関心が一変しました。本来であれば2023年2月の予算レビューで生成AIへの対応を盛り込むべきでしたが、当時はそこまで迅速に動けませんでした。

結果、年度が半ばに差しかかった7月から「生成AIにどう対応するのか」といった議論が本格化し、追加予算の確保や専門組織の設置に踏み出したのです。これは通常の年度計画プロセスとは大きく異なる、例外的な対応でした。

当日資料を抜粋

大賀:この生成AI戦略について、四方さん、本橋さん、それぞれの役割を教えてください。

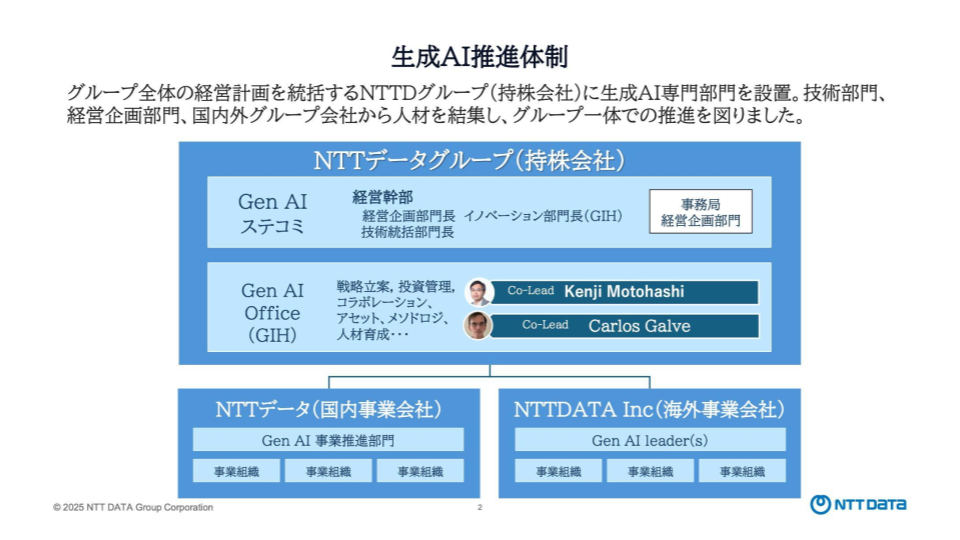

四方 氏: NTTデータグループは大きく三社に分かれています。ホールディングスとしての「NTTデータグループ」が最上位にあり、国内事業を担う「NTTデータ」と、海外事業を統括する「NTT DATA, Inc.」がその下に位置します。私はNTTデータグループの経営企画を担当し、事業計画の策定や予算設計、実行管理が主なミッションです。

当日資料より抜粋

本橋 氏:私は2023年4月時点ではクラウド事業の投資プログラム責任者でした。クラウド領域はある程度成熟している一方、生成AIが急速に注目され始めたため、新たな成長の柱である生成AIに私も取り組むことが決まりました。7月から10月にかけて、四方の所属する経営企画部と連携し、「年間で取り組むべき戦略投資の予算はどの会議体で審議すべきか」「組織はどこに立ち上げるべきか」といった前例のない課題整理を行い、経営幹部も巻き込んで議論を重ねました。

準備されていた土台が支えた迅速な意思決定

大賀:お二人が中心となって、ゼロから体制を構築されたのですね。NTTデータグループの意思決定とAI実装のスピードは群を抜いていた印象です。なぜこれほど迅速な判断が可能だったのでしょうか。

四方 氏:当社は2020年以前からAIに取り組んできました。2019年にはAI活用ガイドラインを策定したり、倫理的課題やプライバシーについて外部の専門家と経営陣が議論したりしていたのです。ただ、2023年度初期では、生成AIのビジネス活用にはまだ時間がかかると見込み、技術投資中心で進めていました。それが一気に変わったのが、この7月のタイミングだったのです。

大賀:つまり土台があり、一気に加速したということですね。

四方 氏:はい。今振り返ると、2023年7月から当社のホールディングス化が始まったことも影響していたと思います。グループ規模の拡大に伴い「投資戦略をトップダウンで強化すべき」という機運がありました。生成AIへの対応は新しいガバナンス体制の試金石ともなり、スムーズに進められたと考えています。

本橋 氏:技術面でも同様です。NTTデータはGPT-2.0の頃から先進技術のひとつとして研究を継続してきました。GPTは当初「インキュベーション段階」という認識でしたが、2023年3月にGPT-4.0が登場し「これは研究レベルを超え、実用・商用段階に至った」と判断されたのです。ここまでの準備があったからこそ、経営がアクセルを踏んだ途端にすぐ立ち上げられたと考えています。

追加投資を支えたリスク管理と、経営と現場をつなぐ新体制

大賀:生成AIは当時まだ未知の領域でした。追加予算確保の計画策定は難しかったのではないでしょうか。

四方 氏:経営企画としては「追加予算を投じても全体計画が破綻しないか」というリスク管理の視点で見ていました。幸い、期初からM&Aやデータセンター事業拡大などの大型投資を計画していました。生成AIへの投資は、その中でも成長分野への投資を目的とした「戦略投資枠」にシフトできたため、比較的進めやすかったです。

大賀:資金はアロケーションで対応できたとして、組織はどう対応されたのでしょうか。

本橋 氏:生成AI推進組織の設置場所は大きな課題でした。経営企画内に置けば経営幹部と近い反面、現場から遠くなる。逆に私が所属するグローバルイノベーション本部に置けば現場に近いが、経営から遠ざかり、タイムリーな戦略変更や予算割り当てが難しくなる。そこで「共同運営」が最適解と判断いたしました。

具体的には社長やCTOが参加する最上位ステアリングコミッティの運営を、四方の経営企画部が担当し、アジェンダ策定や実行計画の説明は私たちが担いました。経営と現場をシームレスにつなげる NTTデータ初の体制を目指したのです。

その結果、2023年度期中での追加予算確保や2024年度投資額の増加が実現しました。経営企画部が全体投資を管理しながら現場の声を迅速にフィードバックできたことで、合意形成は非常にスムーズでした。両者との調整にまさに忙殺されましたが、今振り返っても共同運営は大きな成果をもたらしたと感じています。

TOPIC2. 生成AIの取り組みと戦略実行

推進と規律を両立させる「攻めのガバナンス」

大賀:実行体制が固まり、いよいよ本格的な取り組みが始まったわけですね。最新のAI戦略を教えてください。

本橋 氏:私たちの基本スタンスは「お客様が安心して使える生成AI」です。まず、自社のソフトウェア開発やバックオフィス業務に生成AIを導入し効果を実証。その成果を提供することで、生成AI活用による生産性の改善や新たな価値創出をご支援することを目指しています。

一方、お客様が最も心配されるのが、ハルシネーションや情報漏洩などのセキュリティリスクです。そこでNTTグループでは、2023年4月に「AIガバナンスオフィス」を設立し、グローバルな法制度も踏まえた体制を整備しました。

当日の資料より抜粋

大賀:推進と統制をどう両立させているのでしょうか。

本橋 氏:重要なのは、ガバナンス組織を「ダメだ」と禁止するだけの存在にしないことです。 私たちのAIガバナンスオフィスも、「どうすれば安心して使えるか」を共に考える姿勢を重視しています。例えば、社内で検証し安全性を確認したサービスメニューの開発に携わる、お客様のコンサルティングを直接行なうなど、ガバナンス組織のミッションに「活用を促進する」という視点を入れることで、推進との矛盾を避けています。

全社を巻き込むKPI設計と未来を創るための覚悟

大賀:目標KPIについて教えてください。

本橋 氏:二つあります。お客様向けに「2027年度に売上高3,000億円」、社内向けに「ソフトウェア開発の生産性を70%向上」です。

投資をする上では、通常ROIを求められます。しかし、この組織が立ち上がった当初は不確実性が大きく、ROIを明確に予測することは困難でした。そのため、売上や受注額はKPIとして設定せず、代わりに3年後、5年後の市場将来性を議論してきました。そして、日本、海外の各事業部長達とも議論を重ね、この事業のポテンシャルに投資することへの社内の理解と合意を得てきたのです。

その結果、今年は全社KPIに「生成AIの活用」を盛り込めました。全社員がコミットする全社KPIは1〜3項目に限られ、最重要戦略にしか設定されません。これも組織設計を整え、経営幹部や会社の理解を得られた結果であり、経営企画部との連携があったからこそ実現できたことだと考えています。

四方 氏:ただ、最初からKPIの話ができたわけではありません。2023年度当初、現場から「生成AI」という言葉は出てきていません。経営幹部の進めたい意向はあるものの、現場はまだそこに至っていない。土台を支える大事な既存のビジネスを担う現場からは、アドオンで生成AIに関するKPIを持つことへの反発も少なからずありました。しかし、未来のビジネスの重要性を伝え続け、小さなPoCを積み重ねて成功体験を共有しながら、ようやくここに至ったと感じています。

不確実な時代に備える同士の方々へ

大賀:最後に、視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

四方 氏:経営企画の立場としては、保守的になりすぎず、外部環境の変化に柔軟かつ速やかに対応できる準備の重要性を改めて認識しました。生成AIに限らず、未知の領域はこれからも現れるはずです。その時にしっかり対応できるよう、社内議論を続けていきたいと思います。

本橋 氏:生成AIのように不確実性の高い技術を前に、「本当にビジネスになるのか」と悩まれている方も多いと思います。ここ数年が正念場です。27年度までに成果を示せるか、私自身も挑戦を続けています。今日の話が、同じ悩みを持つ方々の一歩につながれば幸いです。

ー本日は貴重なお話をありがとうございました。

Speaker

四方 義嗣 氏

株式会社NTTデータグループ

コーポレート戦略本部 Head of Corporate Intelligence

2000年NTTデータ入社、金融機関様向けのソフトウェア開発とSE業務に従事した後、グループ内の経営コンサルティング会社に異動し、金融機関様、ITサービス企業様向けのコンサルティングを実施。 その後、NTTデータグループが海外展開を積極的に強化する中で、シンガポール海外拠点を現地にて設立するなどグローバルでの事業戦略実行を推進。2019年末に、CEO付け政策秘書部長 兼 事業戦略室部長として帰国し、NTTデータが拡大してきた海外事業と、NTTグループのもう一つの海外事業会社であるNTT Ltd社の事業統合プロジェクトをリード。2025年7月にコーポレートインテリジェンス部門を創設。

本橋 賢二 氏

株式会社NTTデータグループ

グローバルイノベーション本部 Head of Global AI Office

15年以上、AWSやGoogleといったパブリッククラウドおよびVMWareやOpenStackなどのプライベートクラウドに関する業務を担当し、クラウドエバンジェリストとしても活動してきた。過去には、アプリケーションフレームワークの全社標準も担当し、インフラからアプリ開発までフルスタックのスキルと経験を有している。こうした知見を活かして、現在は、グローバルも含めたNTTデータ全体のAI活用戦略および普及推進を担当するGlobal AI OfficeのHeadとして従事。