専門商社マクニカが明かす 投資家面談3倍増、企業価値を伝える「攻めのIR」戦略の裏側

東証改革が進み、企業のIR活動が変革期を迎える中、半導体商社のマクニカは投資家面談数を3倍に増やす「攻めのIR」を実践。IR室長の古賀 敏裕 氏に、事業急拡大期におけるIR変革の背景から、全社を巻き込んだ統合報告書制作の裏側、Speeda活用術までを伺いました。

※本対談は2025年9月24日に開催されたセミナー『【IRイノベーターズ】 “攻め”のIR:進化する情報開示 -意思決定を加速するスピーダ活用-』を再構成したものです。

事業急拡大、資本市場改革、世代交代。3つの変化がIR変革の引き金に

山中:まず、古賀さんのご経歴と、マクニカの事業概要について教えてください。

古賀 氏:2012年にマクニカに入社し、営業担当としてITベンダーのプロダクトマネージャーを長く経験した後、2021年から経営企画部門に異動し、現在はIR室長を務めています。マクニカは、売上高約1兆円、従業員約5,000人規模の事業会社で、半導体商社事業と、海外のサイバーセキュリティソリューションを販売する事業を柱としています。

株式会社マクニカ 経営企画本部IR室長 古賀 敏裕 氏

山中:ここ10年で会社が大きく成長されたと伺っています。その急成長の最中でIR変革に至った背景には、どのようなことがあったのでしょうか。

古賀 氏:背景は大きく3つあります。1つ目は「事業の急拡大」です。2020年から2022年にかけて売上高が5,000億円から1兆円へと倍増しました。時価総額も上昇し、これまでと異なるタイプの投資家との対話が増え、会社の成長に合わせた変革が求められました。

2つ目は、伊藤レポートやコーポレートガバナンス・コードに象徴される「資本市場改革」の流れです。資本効率の改善や企業価値向上への要請、非財務情報と合わせた統合的な説明責任、さらにはPBR1倍割れの問題など、社会や資本市場の要求を受けて、当社内でもIR強化の必要性について認知されるようになりました。

3つ目は「世代交代」です。2019年の社長交代で経営陣が若返り、株価や企業価値向上への意識が大きく変化しました。同時にIR担当も世代交代し、事業部門を経験したメンバーが中心となってIRの専門部署を立ち上げた経緯があります。

投資家面談数は3倍へ。属人化から脱却し、チームで挑んだIR改革のリアル

山中:そうした背景を受けて、具体的にどのような改革を進めてこられたのでしょうか。

古賀 氏:まず、投資家との面談数を大きく増やしました。私が担当する以前は、四半期に20件強、年間で100件弱ほどだったのですが、これを年間約300件まで増やしました。海外投資家への訪問やIR支援会社の活用など、積極的な活動を行った結果、面談のリクエストも増えました。驚かれるかもしれませんが、このうち年間100件は社長自身が面談をしています。

山中:社長が3分の1の面談を自ら行うというのは、非常に強いコミットメントですね。

古賀 氏:そうですね、面談に対する経営トップの意思は強いです。我々現場から海外ロードショーなどを企画し提案すると、前向きに対応してくれます。経営陣も含めて、投資家からのダイレクトなフィードバックを得られることが、良い循環を生んでいると感じます。

その他、IR室が主導で決算短信や適時開示資料の全文日英同時開示、統合報告書の発行、コーポレートWebサイトのリニューアルなど、情報発信の基盤整備も進めました。

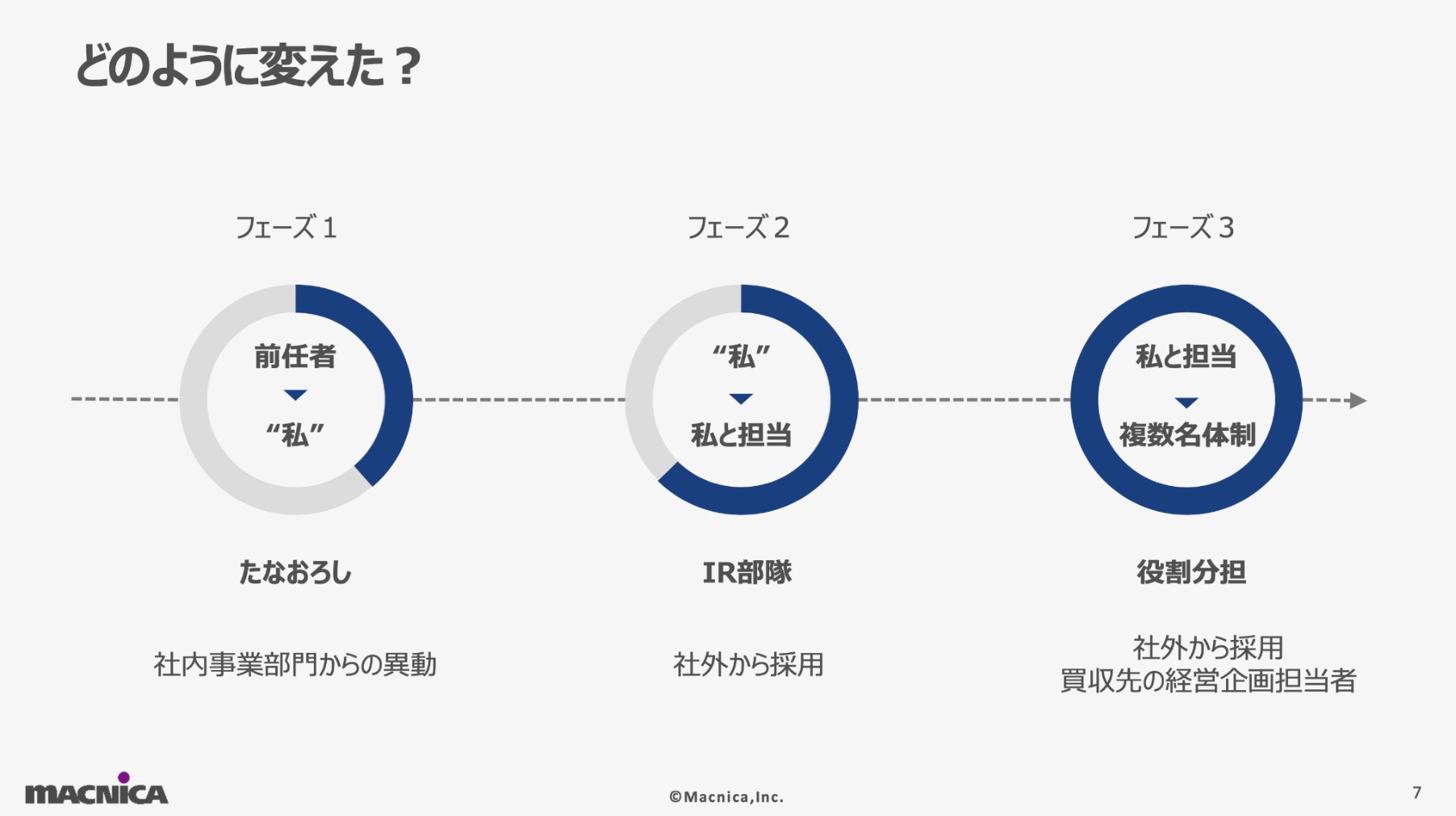

山中:素晴らしい成果ですが、そこに至るまでには組織的な変革もあったかと思います。どのようにIR部門を立ち上げ、体制を構築していったのですか。

古賀 氏:3つのフェーズがあったと考えています。フェーズ1は、私が異動してきた当初です。前任者は1人で15年近く担当しており、シンプルで効率的、人数に対してクオリティが高い一方で、業務が属人化していました。事業の急拡大に伴い、IR業務も1人の専門性に依存する形から、組織的な取り組みへと拡張が求められる段階に入りました。そこで、まずはその方がどのような業務を行っているのかを全て棚卸しし、私なりに整理することから始めました。

フェーズ2では、社外からIR経験者を採用し、2名体制になりました。これにより、作成担当とチェック担当という役割分担ができ、業務プロセスを整理することができました。

そしてフェーズ3が現在の体制です。さらに1名採用し、加えて買収先の経営企画部門から2名が合流し、5名体制となりました。人数が増えたことで、投資家との関係構築を担うチームと、開示資料作成などを担うチームという形で役割分担を明確化しました。これにより専門性が高まり、メンバーが自律的に業務改善を進められるようになっています。ここから1人が異動し、現在は私を入れて4名の体制です。

山中:面談数増加や英語資料開示の部分だけを聞くと、飛躍して非連続的なことをされてきたようにもみえますが、棚卸し・標準化・役割分担といった地道なことを堅実に積み上げてきた結果なのですね。

マクニカの「攻めのIR」 確立までの変遷

「なぜマクニカは強いのか」を伝える。全社を巻き込む統合報告書制作の裏側

山中:IR改革の象徴的な取り組みとして、2023年から発行されている統合報告書が挙げられると思います。どのような狙いで始められたのでしょうか。

株式会社ユーザベース 執行役員 スピーダ事業 マーケティング&インサイドセールス統括 山中 祐輝

古賀 氏:統合報告書は、我々のIR活動の中でも非常に象徴的なプロジェクトでした。特徴的なのは、毎年、明確なテーマと狙いを設定していることです。初版である2023年版のテーマは「はじめまして、マクニカです」。当社のことをあまりご存じない投資家の方々に向けた自己紹介と位置づけ、社内のユニークな文化や価値観を積極的に発信しました。

2024年版では、投資家面談の中で最も時間をかけて説明するコア事業の詳細について、「よくわかるマクニカのしくみ」というテーマで、ビジネスモデルや強みを徹底的に解説しました。そして2025年版では、当社のパーパスの一節である「未来を描き”今”を創る。」をテーマに、中期経営計画に焦点を当て、日英同時で開示しています。

明確なテーマと狙いを持つことで、社内外の関係者も「何をどのように伝えるべきか」という意識がより高まり、情報を集めてまとめやすく、アイデアも出やすいように思います。また、これだけ充実した統合報告書を作るには、経営から現場まで戦略と情報の統合が必要になります。これは当社の強みを磨くことにもなっていると考えています。

山中:統合報告書は、事業部門をはじめ、多くの部署の協力なしには作れないものだと思います。社内の巻き込みで工夫された点はありますか。

古賀 氏:まず、マクニカは部門間の垣根が低く、協力的な企業文化があることが大きいと思います。その上で「なぜこの活動が重要なのか」を、社長および経営陣や、我々IR部門から継続的に発信しました。経営側や投資家の目線をできる限りメンバーへ伝えることで、個々が関わっている業務がどのように企業価値の向上に貢献しているのかを感じることができる。これにより、各部門の活動の中に統合報告書への協力が「大事な活動」として位置づけられていったのだと思います。

制作にあたっては、各部門の代表者からなる制作チームを組成しています。定例会を通じて、報告書の構成や伝えるべき情報は何かを皆でディスカッションしながら進めていきました。制作メンバーには、自分たちが関わってこれを作り上げたという当事者意識が生まれたのではないかと思います。

IR戦略の意思決定を加速するSpeeda活用術

山中:そうした一連のIR改革を進める中で、Speedaをどのように活用されているか教えてください。

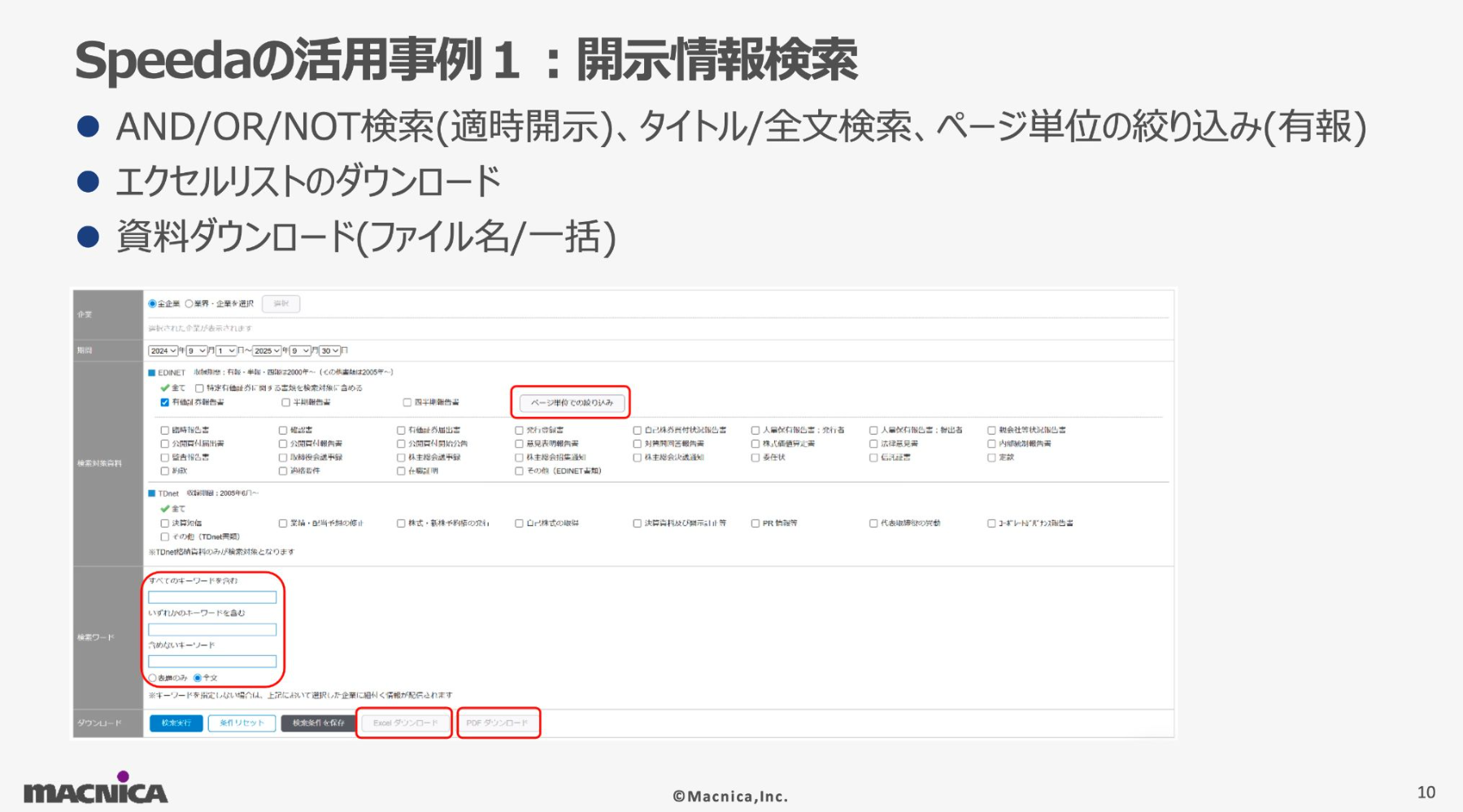

古賀 氏:私自身、Speedaを見ない日はないくらいのヘビーユーザーです。具体的な活用法を3つご紹介します。1つ目は「開示情報の検索」です。開示資料そのものを検索して閲覧する時もありますが、より分析的な観点でも利用しています。Speedaの機能だと、適時開示資料のタイトルだけでなく、本文までAND/OR/NOT検索ができるので、例えば「統合報告書を日英同時開示している企業」を探そうとした時に、様々なキーワードを駆使した特定の条件で市場全体や他社の動向を調査できます。さらに、開示情報をExcelでダウンロードし、業種や時価総額などのデータを紐づけて分類ごとの傾向を把握しています。「どの企業が、どれくらいのスピード感で、どのような開示をしているか」を統計的に分析できて、IR戦略の立案に活用できることが非常に大きいです。

また、有価証券報告書をページ単位で絞り込んで、複数社の配当方針や時系列で大株主の状況の変化を比較分析する際にも非常に役立ちます。細かい点ですが、Speedaから資料をダウンロードすると、何の資料かひと目で分かるファイル名で保存されるので、業務効率につながる有用な機能だと感じています。

Speedaより開示情報検索画面 例

2つ目は「競合財務比較とPower Queryの連携」です。Speedaでは、複数企業の財務数値や経営指標を定型フォーマットでダウンロードできます。これをExcelのPower Query機能(※)と組み合わせることで、データの収集から前処理、分析用データへの加工までを自動化しています。データが整ったら、Excelのピボット機能やBIツールで分析することができるので、四半期ごとの各社の決算状況を分析する際など、手作業が大幅に削減され、分析そのものに時間をかけられるようになりました。

3つ目は、意外と知られていないかもしれませんが、「The Wall Street Journal」や「NewsPicksプレミアム」の記事が無料で読めることです。自社が属する業界だけでなく、米国の最新動向や異業種のスタートアップのレポートなどを読むことで、新しい視点を得るようにしています。

※Power Query機能……複数のファイルからデータを抽出・整形することでデータの経年変化をわかりやすくするExcelの独自機能

内在価値と株価の乖離をどう埋めるか?

山中:視聴者の方から「自社が認識する株式価値と株価は乖離しがちです。この点を改善するためにどのような開示戦略で統合報告書などの外部発信を行っていますか」と質問がきています。

古賀 氏:非常に難しい質問ですね。我々も、現在のマクニカの株価や時価総額は、まだポテンシャルを十分に反映できていないと考えています。その大きな理由の1つが、多くの方に当社が「半導体商社」としてのみ認識されている点です。半導体商社というカテゴリーで見られると、適用されるバリュエーションもその範囲に留まってしまいます。

しかし、当社の事業にはサイバーセキュリティのように、より収益性の高い分野もあります。こうした事業の価値が市場に正しく理解されていないことが、株価との乖離を生んでいる一因だと考えています。統合報告書などを通じて、半導体以外の事業の魅力や将来性を積極的に発信し、「半導体銘柄」という認知を変えていくことが、我々の大きなテーマです。

山中:最後に、視聴者の皆さまへメッセージをお願いいたします。

古賀 氏:本日はマクニカのIR強化についてお話しする機会をいただき、ありがとうございました。実務的な内容もご紹介しましたので、皆さまの参考になれば幸いです。また、現在のAIに繋がる半導体技術や市場発展の歴史、経営企画・IR部門ならではの面白さも汲み取っていただければ嬉しく思います。

そしてお知らせとなりますが、最新の統合報告書「LIMITLESS 2025」を日英同時開示していますので、ぜひご覧ください。

実は統合報告書の公開に伴い、オンラインイベント「LIMITLESS Dialogue」も企画しました。当社の社長と社外取締役に加え、ゲストとして伊藤レポートの伊藤 邦雄 先生、そして投資家の立場からカディラキャピタルマネジメントの清水 裕 氏にご登壇いただき、公開ディスカッションを行うイベントです。報告書の発行体である企業が、投資家を招いてオープンな場で対話を行うのは珍しい試みだと自負しています。

今後も統合報告書やIRデイなどのイベントを通じて、皆さまと意見交換しながら学び、IRのあり方を常に進化させていきたいと考えています。

▶︎統合報告書「LIMITLESS 2025」

▶︎統合報告書説明会・IRデイ

Speaker

古賀 敏裕 氏

株式会社マクニカ

経営企画本部IR室長

2021年よりIRを担当し、同社初の統合報告書を全社横断で主導。投資家に“数字の裏にあるなぜ”を伝え、資本市場と経営をつなぐIRを推進している。マクニカ入社後は、データ分析基盤ビジネスの立ち上げに携わり、事業構造や競争環境の変化を読み解く力を培う。

前職は証券会社マーケット部門。経済学修士。

山中 祐輝

株式会社ユーザベース

執行役員 スピーダ事業 マーケティング&インサイドセールス統括

新卒で三菱商事に入社し、エネルギー事業の予決算・ファイナンス・税務業務等に従事。2014年にSPEEDA国内営業担当としてユーザベースにジョインした後、国内営業責任者、スピーダ事業COO、カスタマーサクセス担当、エキスパートリサーチ事業プロフェッショナルファーム向けカスタマーサクセス責任者及びグローバルアライアンス担当、Sales Enablement担当、マーケティング責任者を歴任。現在はスピーダ事業のマーケティング&インサイドセールスを統括。