「スピーダを活用することによって情報の深掘りができ、仮説検証の質が高まりました。」

複数の事業部と連携する知財部門における活用

京セラ株式会社

近年、知的財産権による自社の研究開発成果の保護に留まらず、IPランドスケープを活用して事業に貢献する活動が拡まっています。組織を小集団に分けて独立採算制で運営する「アメーバ経営」で、素材から部品、デバイス、機器、サービスやネットワークと多岐にわたる事業をグローバルに展開する京セラ株式会社(以下:京セラ)。京セラでは2015年に事業発展に貢献する戦略的知財活動を実践すべく、IP戦略推進部が立ち上がりました。今回はIP戦略推進部調査分析課責任者/知的財産アナリストの富山様に、知財戦略と事業戦略の関係やスピーダの果たす役割などを伺いました。

サマリー

- ・IPランドスケープの調査分析に重要な競合他社分析で、スピーダのニュース検索や企業情報、特許動向などを活用。

- ・スピーダで情報が深掘りできるようになり、仮説検証と調査分析のサイクルが体感的に速まり、仕事の質が高まる。

- ・専門性を持ち事業部と共に動く体制を最適化し、事業発展に貢献できるビジネスモデルを追求し続ける。

将来を見据えた知的財産戦略を創るためIP戦略推進部を発足

貴部署や富山様のご職務のミッションや想いについてお聞かせください。

京セラの知的財産に関連する業務は大きく分けて、知的財産部、ライセンス部、IP戦略推進部の3部門に分かれており、私はIP戦略推進部に所属しています。知的財産部は、開発の最前線で生まれた発明の権利化や、事業の障害となる特許の対応などを行っています。ライセンス部は、知的財産の権利活用をめぐる対外的な交渉や訴訟の対応などを行っています。これら2つの部門は以前から存在していましたが、IP戦略推進部は2015年にできた新しい部門で、知財戦略を立案して推進する役割を担っています。IP戦略推進部の発足時は、事業部門が自ら決定した事業戦略に基づいて事業を行っておりましたが、その中に知財を活用して事業に役立てる知財戦略を意図的に組み込んだケースはほとんどないのが実情でした。

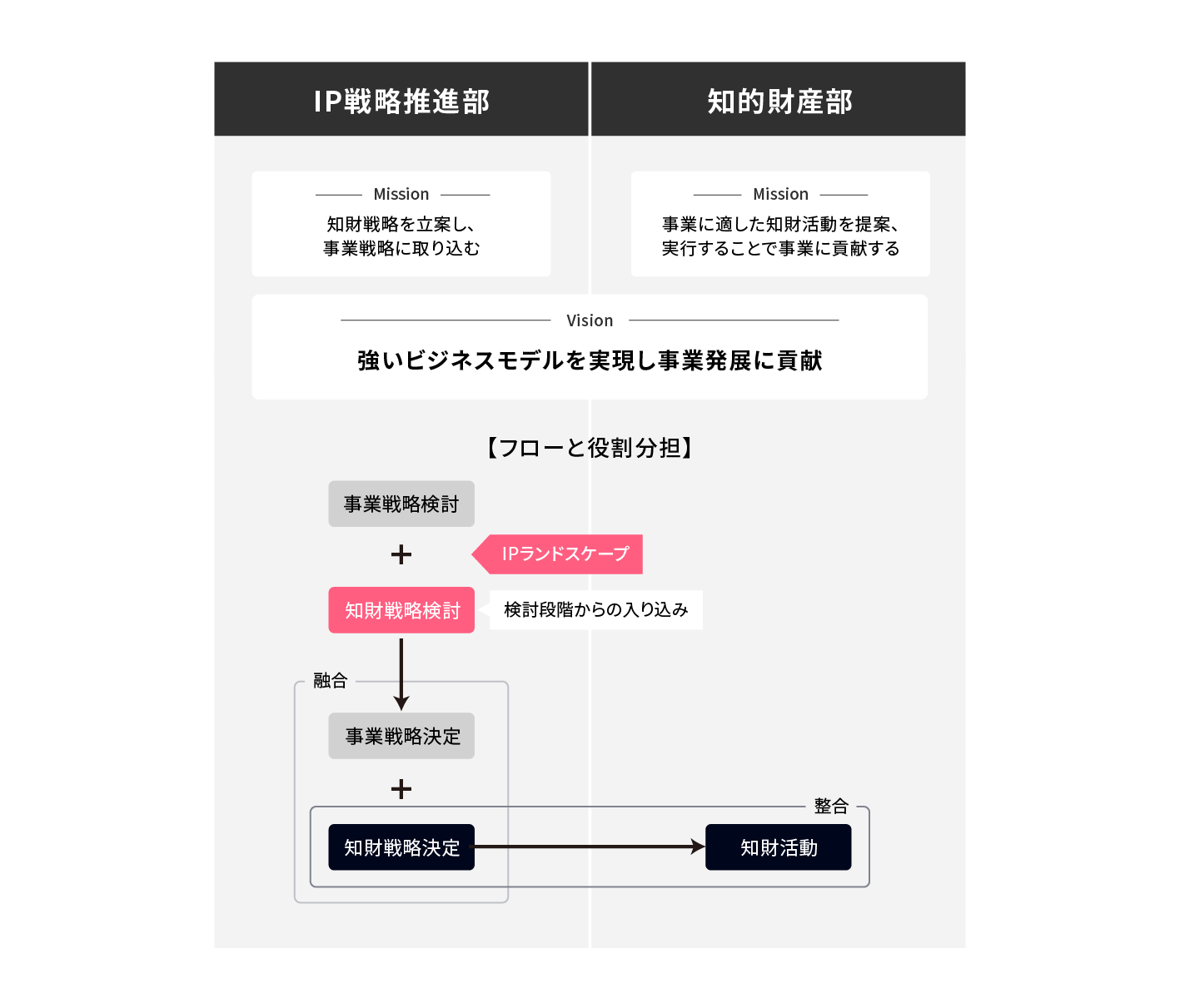

IP戦略推進部は「知財戦略を事業戦略に組み込んでいくこと」をミッションに定めています。一方、知的財産部のミッションは「事業に適した知財活動を提案、実行することで事業に貢献する」ことです。戦略の観点から、IP戦略推進部は上流で事業戦略と融合した知財戦略を策定する、知的財産部はその知財戦略に整合した知財活動を推進する、という分担です。知的財産部とIP戦略推進部は互いに補完し合うことで、知財を活用して強いビジネスモデルを実現して事業発展に貢献する共通のビジョンの実現を意図しています。

IP戦略推進部の立ち位置や発足の背景について、教えてください。

京セラは1959年の創業以来、ファインセラミック部品、半導体部品、電子部品、太陽電池、情報・通信機器等のメーカーとして成長を遂げてきました。業界の中では後発であったため、かつてはさまざまな企業から特許のライセンスを受けて、事業を継続してきました。そこで、ライセンスを受けなくても事業を行えるよう、特許部(現・知的財産部)を中心に特許出願を積極的に推進しました。各事業部も特許出願の重要性を理解し、互いに協力し合いながら積極的に出願活動を進め、2005年頃には年間の特許出願件数はおよそ3,000件に達しました。その結果、多くの分野で他社からのライセンスを受けなくても事業を継続できるようになり、当初の目的をほぼ達成しました。

その一方で、2010年頃から事業における特許の重要性が高まってきました。通信分野のSEP(標準必須特許)、オープン&クローズ戦略などの知財を駆使した事業戦略が注目され、京セラも取り組むべきだという意見が増えてきました。この実現には知的財産部門単独では困難であり、事業部や開発部と協調する必要がありました。しかし当時の知的財産部のメンバーは出願権利化の活動が続いており、常に期限のある業務に追われておりました。戦略を新たに学ぶ機会もなく、先の見据えた仕事を行いにくい環境下にあり、メンバー個人の努力に委ねるには限界がありました。

その時、知的財産部門で大きな組織改革があり、改革の目玉の1つとして2015年にIP戦略推進部を発足させました。IP戦略推進部のメンバーは知的財産部とライセンス部から選抜され、「知財戦略をつくること」のみをミッションとしました。出願権利化の延長線上の活動ではなく、独立した部門を発足させることで、一気に戦略策定のレベルの底上げを図ったのです。発足当時のメンバーは、社外のセミナーや研究会に積極的に参加し、多くの戦略の事例について学び、社内の事業にどう応用展開できるかディスカッションを重ねました。さらに、各事業部のキーパーソンとコンタクトをとり、事業遂行に役立つ情報やアイデアを伝え、複数の部門で事業構想段階から相談してもらえる信頼関係を築き上げました。

IPランドスケープは、各事業部とIP戦略推進部の共通言語

IP戦略推進部の発足前の課題と発足後に解決できること、その理想とギャップについて、教えてください。

IP戦略推進部の発足前には、大きく分けて2つの課題がありました。1つ目は、知的財産部では期限のある権利化業務を優先せざるを得ず、先を見据えた戦略的な業務が後回しになっていた点です。前述の通り、知的財産部から独立した戦略策定業務をミッションとするチーム、すなわちIP戦略推進部を発足させることにより解決を図りました。

2つ目の課題は、各事業部における事業戦略に知財戦略をどう組み込むかという点です。既に行われている事業に対して、後から知財戦略を組み込もうとしても効果は限定的です。事業戦略の検討段階で知財部門が協力できる関係になることが鍵となりますが、これが容易ではありませんでした。IP戦略推進部が発足した2015年当時は、事業部や研究開発部の開発会議へ参加すると、なぜ特許担当が戦略を語るのかと議論に加わるのが難しい状況でした。まず、事業部からの信頼を得ることが必要な段階でした。

事業部との信頼関係を構築していくために役立ったのが、IPランドスケープでした。事業部から門前払いされそうになりつつも、知的財産情報や市場情報から事業部に役立つと考えられる調査を行って報告しました。報告する内容は、事業部が熟知している内容に対して、知財情報という別の角度から新たな気づきを与えるもので、事業部は受け入れやすかったと思います。報告すると多くの質問や意見が飛び交い、さらに深掘りした調査をして次回報告する、というサイクルが生まれました。

IPランドスケープは2017年7月の新聞報道により、広く知られるようになったと記憶しています。IP戦略推進部が各事業部に対して行った調査報告は、それよりも1年以上前であり、最初は知的財産情報や市場情報を統合的に分析したものからスタートしました。当初から完璧なIPランドスケープがあったのではなく、事業部とのディスカッションにより社内の情報も付加され、仮説検証のサイクルが回り、IPランドスケープが進化していきました。

事業部の計画に対してIPランドスケープが同じ結論を示している場合は、事業部が行おうとしている計画を後押しする貴重なエビデンスとなります。逆にIPランドスケープが異なる結論を示していたとしても、それは事業部にとって新しい知見であり、想定していなかった観点を補強するものになります。全ての提案が有用だったわけではありませんが、継続することで、知的財産情報が戦略に資することを事業部に理解してもらえるようになり、事業部から調査を依頼されるようになりました。このようにIPランドスケープは、事業部とIP戦略推進部が相互にコミュニケーションするためのツールとして機能し、共通言語の役割を果たしてくれました。

スピーダ導入前の課題、導入のきっかけについて、お聞かせください。

2018年、IP戦略推進部の中に発足した調査分析課は、IPランドスケープの情報収集、仮説検証、分析を専門とするチームです。それまではIP戦略推進部の担当部門ごとに調査分析を行うメンバーが分かれていました。調査分析課の発足は、事業部門や研究部門からの調査依頼が増えてきたことや、調査を行う各個人の蓄積したノウハウを効果的に共有して横展開させたいことが背景としてありました。

また、調査ツールを強化していく必要がありましたが、当時調査ツールの導入を担当していた管理部門は、調査ツール以外のシステムの新規導入で十分に手が回らない状況でした。そこで、当時管理部門でシステムの導入をしていた私が、調査分析課の責任者として異動しました。異動後、調査が必要な項目と手段を見直すと、特許調査や分析を行うためのツールは整いつつありましたが、企業情報の調査はすべてWEB検索に頼っていました。

そんな時、企業情報の調査方法について紹介するWEBサイトで、『スピーダ』が紹介されていました。スピーダの公式サイトでさらに詳しく見てみると、現在WEB検索で調査している企業情報をより短時間で調査できると感じ、すぐに連絡をとり、オンラインデモを行ってもらいました。さらにスピーダの公式サイトでも紹介されているセイコーエプソン株式会社様の導入事例を紹介いただきました。まさに行いたいと思っていた内容であり、活用イメージが掴めたため、すぐにトライアルの申し込みを行い、その後導入に至りました。

スピーダで情報を深掘り、質の高い仮説検証を実現

スピーダ導入直後はどんな機能を使いはじめたのか、またスピーダの活用によって変化したことについて、お聞かせください。

スピーダ導入直後は、ニュースの検索機能から使いはじめました。IPランドスケープの調査分析においては、ニュースによる情報収集が欠かせません。特許情報とニュースは情報収集の目的が異なります。例えば、その分野に参入しようする企業の意思を確認するには特許情報、実際に事業化しているか事実確認にはニュース、という方法で使い分けています。特許情報から分かるのは出願されたタイミングで、その企業または発明者がその出願内容について何らかの意思を持っていたことがわかります。ニュースでは、その意思が実際どのような形に世に出たのかを確認することができます。

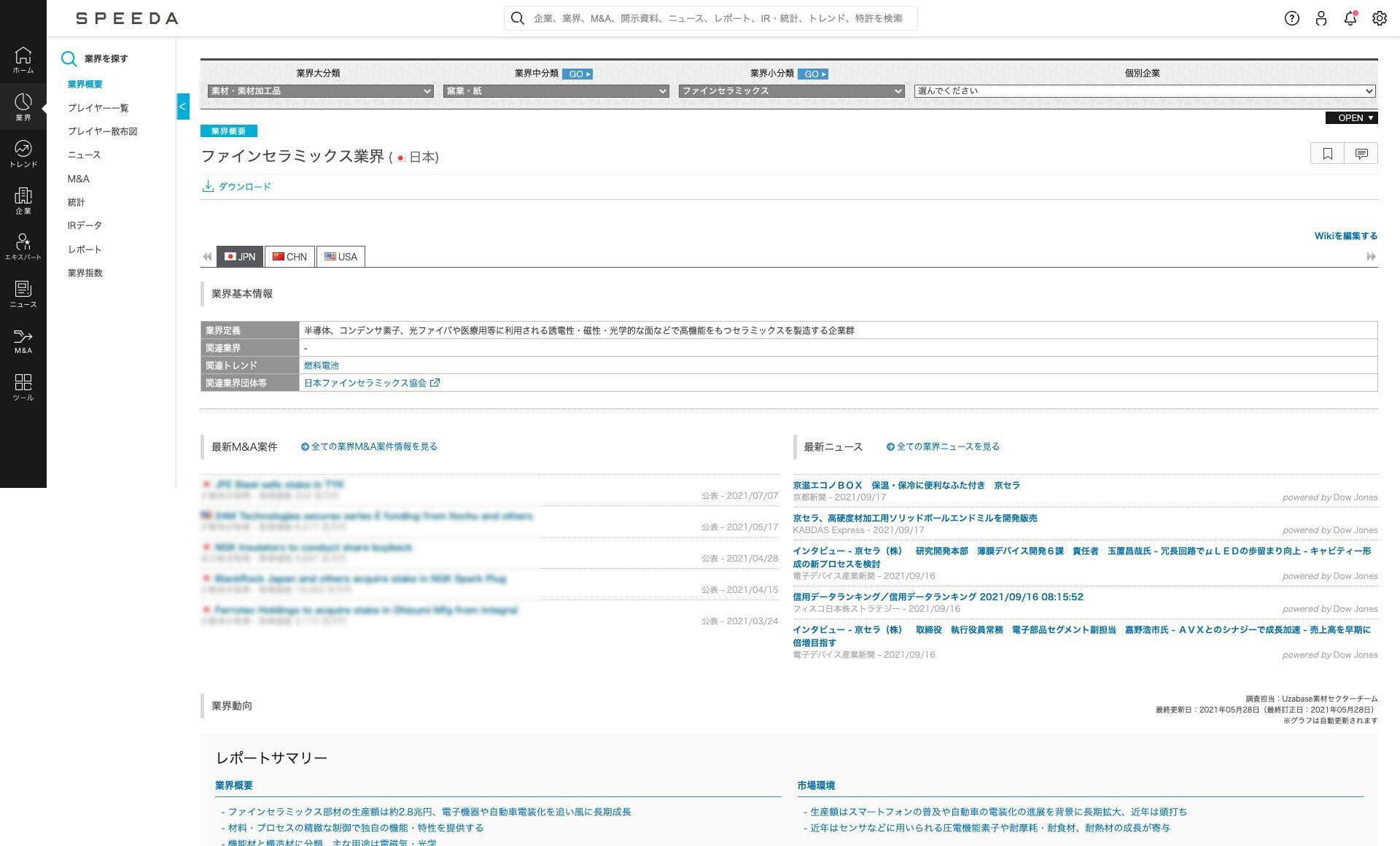

また、利用機能として現在最も活用しているのは、スピーダの専属アナリストが執筆している業界レポートです。周辺業界に加え海外情報も豊富で、非常に有用な情報源になっています。全く馴染みのない業界でも短時間で主なプレイヤーや事業課題を知ることができ、簡単に3C分析の視点で理解できるレベルの情報が網羅されています。スピーダの利用を検討している人に対しては、業界レポートだけでも活用してみてはと勧めています。

スピーダ導入後の約2年半の変化を総合的に振り返ると、仕事の質が変わったことが最も大きな変化です。IPランドスケープでは仮説検証が欠かせません。立てた仮説をもとに、調査を実施しその調査を分析する。さらにその分析をもとに新たな仮説を立て、調査分析を行う。このサイクルが明らかに速まり、仮説検証の質が高まっています。この背景には、情報を深掘りしやすくなったことがあると感じています。導入前はWEB検索による表層的な情報に留まっていたものが、スピーダを活用することによって、検証に利用できる情報が増え、より多面的な角度から仮説検証を行えるようになりました。

以前行った例ですが、競合トップの2社を比較して、特許件数は同等でありながら業績に大きな差が出ていることがありました。広告宣伝費に違いがあると仮説を立て、スピーダの機能を利用して有価証券報告書から過去10年の研究開発費や、広告宣伝費、販売管理費といった財務情報を切り出すことで仮説の検証が極めて容易にできました。スピーダがなかったら、各社のサイトのIR情報から有価証券報告書を探して必要な項目が記載されているページを探す、気の遠くなるような手順を踏み、大変な時間がかかっていたことと思います。この仮説検証では、最初は広告宣伝費に絞って調査したのですが、調査中に販売管理費も必要ではないかと思い至り、妥当な結論に到達できました。このような仮説検証が短時間で気軽に行えることが、スピーダを導入した最大のメリットです。

スピーダ活用のノウハウはどのように共有されているのか、お聞かせください。

IP戦略推進部では、Microsoft Teamsを活用してスピーダ専用の情報共有チャネルを設けています。そこでは、各自が発見したおすすめの使い方をはじめ、スピーダ主催のセミナーでの学びを投稿するなど、日々、最新の情報が共有されています。この情報チャネルには、IP戦略推進部だけでなく知的財産部の希望者もアクセスできるようにしています。

2020年12月、スピーダの公開開発会議へ参加された感想をお聞かせください。

スピーダの公開開発会議はレベルが高いと感じました。営業やサポートの皆さんだけでなく、エンジニアの方やデザイナーさんも参加され、数個のテーマに沿って、我々ユーザーとディスカッションする場でした。他社のユーザーさんがどのような使い方をし、どんな期待をスピーダに抱いているのかを理解できることで、活用の具体事例を知ることにも繋がりました。私が気付いていなかった使い方をされている方が相当数いらっしゃり、刺激を受けました。

知財戦略が事業戦略に溶け込むために知的財産部門を最適化

今後スピーダに期待することについて、お聞かせください。

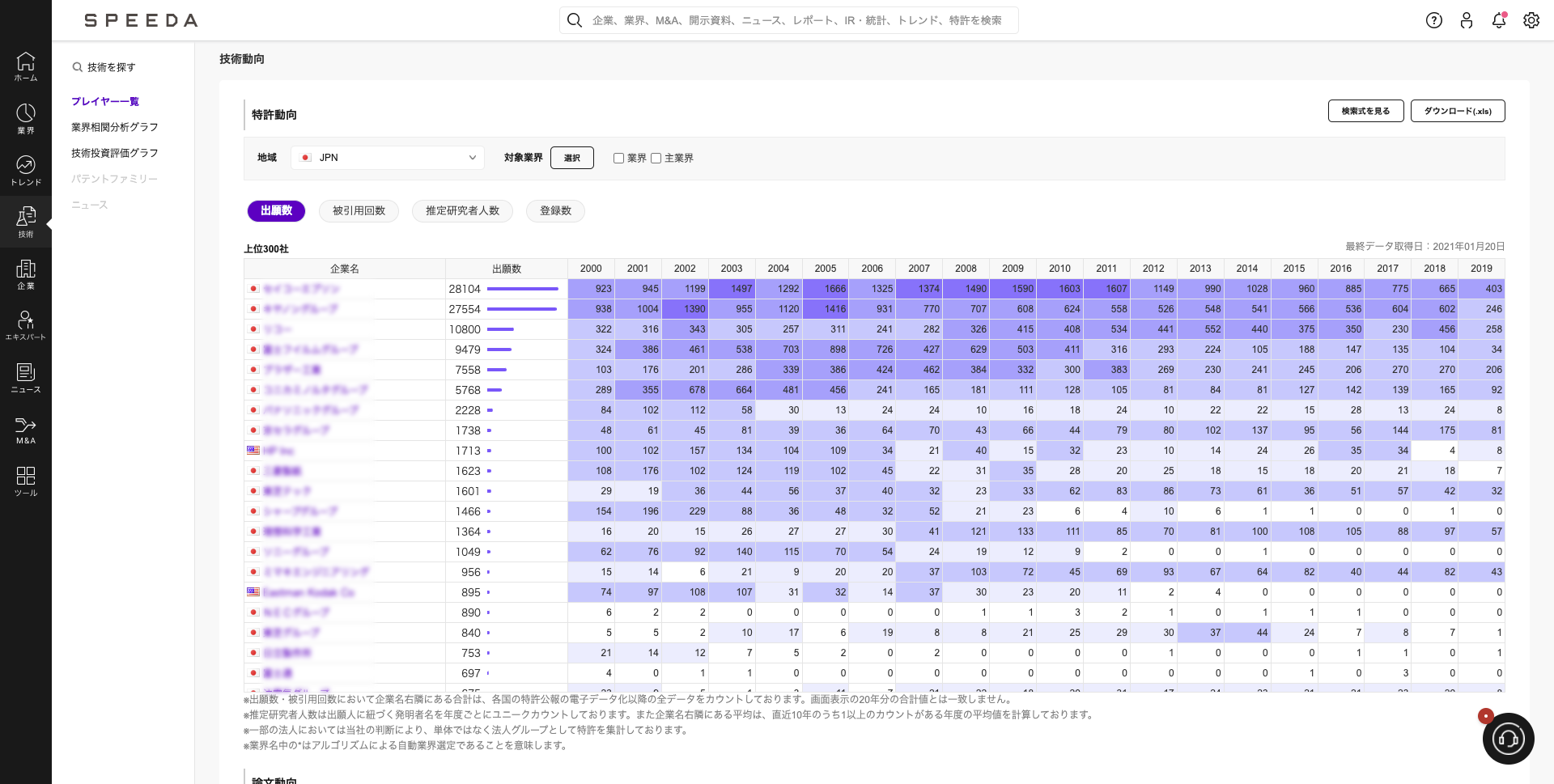

スピーダの強みは、1つの情報プラットフォーム上に多角的な情報が組み合わされて、そこから得られたインサイトを仮説として、シームレスに追求していけることだと感じています。特に、特許動向の情報が追加されたことは非常に素晴らしく、多くの気付きを得られるようになりました。企業の財務情報と特許動向を組み合わせた分析のように、今後もさまざまな情報を組み合わせによって、今まで見えなかった情報を浮き彫りにするような独自の情報構造化を実現させるような価値の向上を期待しています。

また、利便性向上の観点も期待しています。特に、スピーダのセグメント比較機能が増え、売上・利益・研究開発などがセグメント単位で比較できるようになったことは本当に素晴らしいと思います。近年各社で事業の多角化が進んでいるので、今後も詳細なデータが比較できるコンテンツ機能がさらに増えていくことを期待しています。

調査分析課にはどのようなバックグラウンドをお持ちの方がいらっしゃるのでしょうか。また、外部情報の分析力、思考法をどのようにして修得されているのでしょうか。

私は研究開発部門の出身ですが、純粋な知財プロパー、事業部門や間接部門出身の人もいます。特許を全く知らないメンバーもいますが、部署に加わってから猛勉強して、すぐに追いつきました。全員に共通するのは、新しいことに対する興味と探求心でしょうか。

社外で多くの方々と交わることも大切です。私自身、他社の方々とのディスカッションと業務の実践を繰り返す中で、情報を取得するためのノウハウを学び、情報の分析力や思考法を磨くことができました。当時は管理部門にいましたが、特許情報の分析の重要性の高まりを感じていました。その後調査分析課の責任者を任されることになり、その経験は大変役立っています。

課のメンバーにも積極的に外部の研究会やセミナーに参加し、多くの人と交わり、刺激を受けてもらいたいと考えています。現在はコロナ禍のため多くがオンラインで行われており、同時に複数の研究会に参加しているメンバーもいます。また、知的財産アナリストの資格取得も部署として推奨しています。

今後の展望について、お聞かせください。

私たちは、知財戦略は独立したものではなく、事業戦略と融合していなければならないと考えています。そのためには事業戦略の検討段階で知財部門が一緒に戦略の策定に加わり、事業における競争優位を得るために知財を活用できる知財戦略を盛り込めるよう、各事業部と協力関係を築いていくことが必要です。また、京セラでは、部品からソリューションまで多岐にわたる事業部が存在するため、各事業部でそれぞれ事業戦略が異なっており、組み込む知財戦略も異なります。

いかなる事業でも、事業環境がどう変化しているか、その中で自社の立ち位置はどこにあるのか把握することは必要です。そのためのマップとしてのIPランドスケープの重要性はさらに高まっていくと考えます。事業に関わる各部門がIPランドスケープを共通言語として会話し、知財戦略が組み込まれた事業戦略を、それぞれの立場から当たり前のように実行することが理想です。この実践にあたっては、各事業部の個別の状況をよく知り、それに合わせた活動を行っていくことができるチームが必要ですが、その中心になるのが知的財産部だと考えています。現在、IP戦略推進部で活動していたメンバーのうち数名が知的財産部に異動し、戦略活動が知的財産部内に根付くように活動を進めている最中です。

今回はボトムアップでの活動について中心にお話させていただきましたが、今、トップマネジメントに対してより働きかけられるよう準備しています。これらの活動を通して、京セラの事業発展に貢献していきたいです。

2021.8 インタビュー

京セラ株式会社

www.kyocera.co.jp/特色

素材から部品・デバイス、機器、サービスやネットワーク事業まで、多岐にわたる事業を展開。ファインセラミック技術がベース。情報通信、自動車、環境・エネルギー、医療・ヘルスケアが重点市場。

業種

製造・メーカー

部署・職種

知的財産

企業規模

5000人以上

主な利用シーン

IPランドスケープ・知財戦略

-

京セラ株式会社

法務知的財産本部 IP戦略推進部 調査分析課責任者/知的財産アナリスト(特許)

富山 明俊 様