エンタープライズ営業を成功に導くプロジェクトセリングの始め方。大型案件を創出する「発散の思考法」

エンタープライズ営業を加速させ事業拡大を目指す企業が増えていますが、実際は単発の提案や取引で終わってしまうケースが少なくありません。そこで商談相手とのディスカッションを通じて、経営課題を探るために必要な「ディスカッションペーパー」の活用法を、ユーザベースの畑佐拓哉が詳しく解説。エンタープライズ営業を成功に導くプロジェクトセリングのポイントを明らかにします。

※本記事は2025年10月1日開催、「大手開拓を加速する発散の思考法 - 案件を大きくする種の見つけ方」セミナーを再構成したものです。

なぜエンタープライズ開拓は失敗するのか? 多くの企業が陥る「単発提案」の罠

──まずはエンタープライズ営業における大手企業開拓の難しさや、陥りがちな「落とし穴」について教えてください。

畑佐 大手開拓において、多くの企業が「目先の商談に対応しているだけで売上拡大が見込めない」「案件数の拡大や単価アップがうまくいかない」という課題に直面しています。1つの部署に月額10万円や20万円での導入はできても、他部署への横展開や高単価での提案はなかなかできていません。

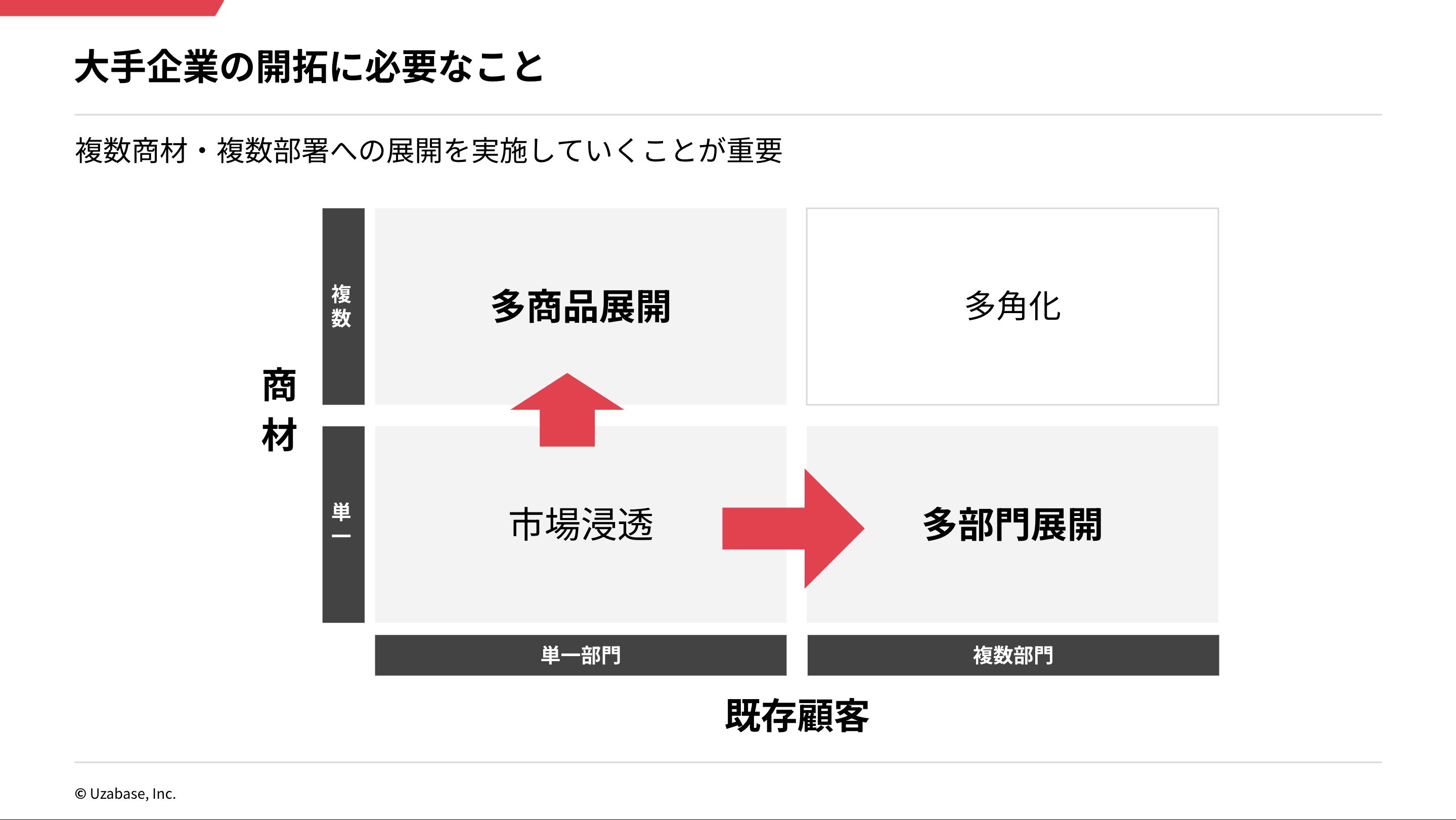

大手開拓を成功させるには「どんな攻め方をするのか」、戦略を立てることが重要です。大手開拓は一般的に、単一部門・単一商材の提案(下図左下)から多角化(下図右上)をめざします。その際、複数部門の導入をねらう「多部門展開」(右回り)で進めるのか、複数商材の導入をめざす「多商品展開」(左回り)で進めるのか、ここを明確にしなければなりません。

ひと言で「アップセル、クロスセルを実現する」といっても、アップセルとクロスセルでは方法論が異なります。深耕したい企業に対する戦略部分を営業パーソン任せにしすぎず、組織の方針を決めた方がよいでしょう。

──畑佐さん自身がエンタープライズ営業でつまずいた経験はありますか。

畑佐 2020年に大きな失敗を経験しています。その頃ユーザベースでは、FORCAS、INITIAL、SPEEDAと扱っていた3つのブランドの選抜メンバーを集めてエンタープライズ企業開拓専門のチームを立ち上げました。

しかし1年も経たずにチームを解散することになりました。各商材のプロフェッショナルを集めて複数商材を扱えるようにすれば何とかなるだろうと思っていたのですが、統合的な戦略をつくることができずうまく推進できなかったのです。

今振り返ってみると、この失敗には問題点が2つあったと考えています。1つ目は「現場課題にとどまりすぎる問題」、もう1つが「すぐ提案してしまう問題」です。

なぜ現場課題にとどまっていては限界がくるのか

──「現場課題にとどまりすぎる問題」と「すぐ提案してしまう問題」とは、具体的にどういうことですか。

畑佐 まず、1つ目の「現場課題にとどまりすぎる問題」について詳しく説明しましょう。実は、エンタープライズ企業の1部門への提案はそれほど難しくありません。部長クラスであれば年間500万円程度までの予算権限をもっていることが多く、優秀な営業であればそこに入り込むことは可能です。しかし、これは単にその「部門の課題」を握って提案しただけにすぎません。もちろんそれも充分すごいことですが、エンタープライズ営業において部門の課題感だけにとどまっていては、限界がきてしまいます。

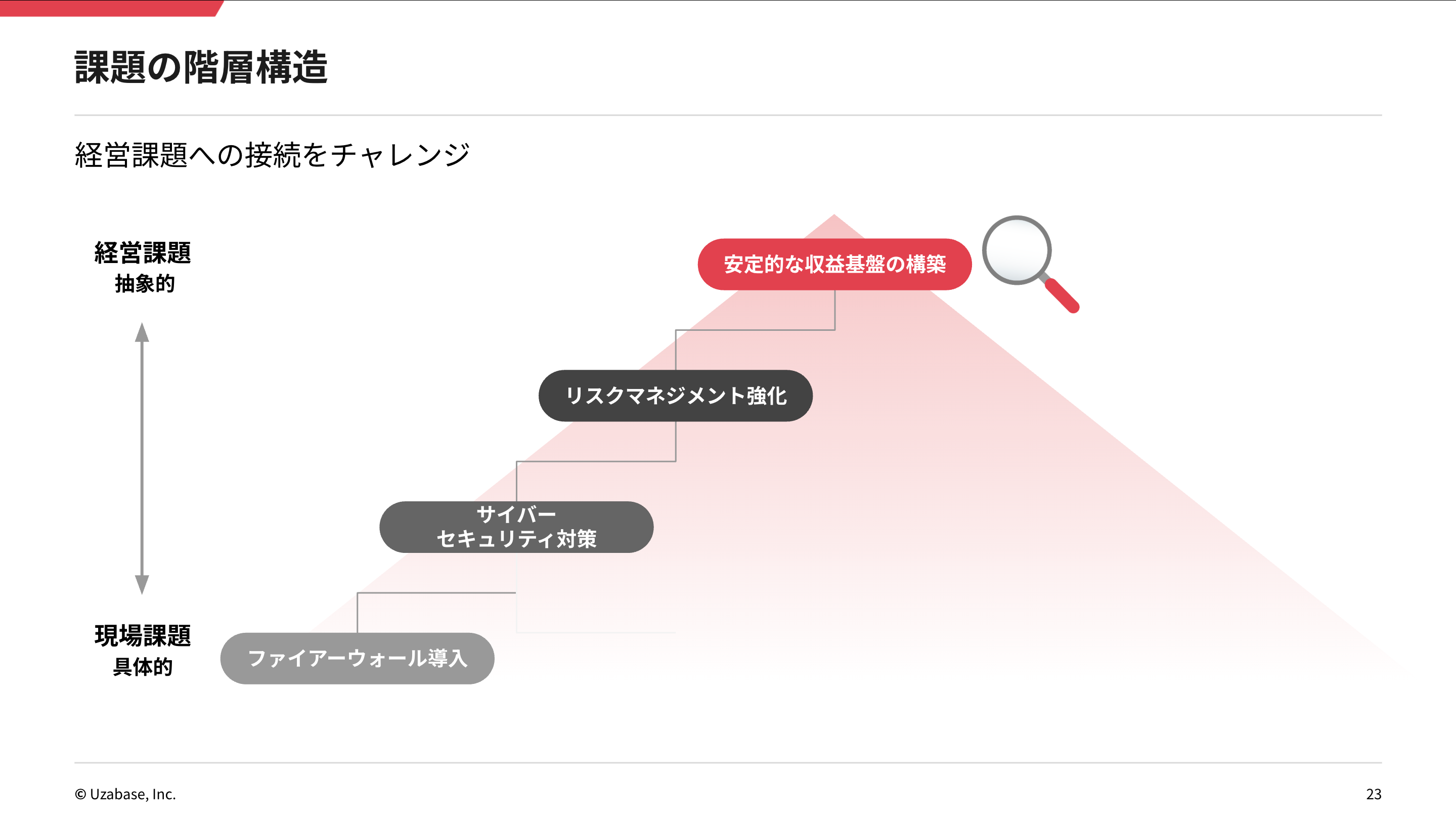

例えばシステム会社の営業が、ファイアーウォールの導入を提案したいとします。これを現場レベルで捉えると「セキュリティ対策のためにファイアーウォールが必要」という課題で終わってしまいます。するとセキュリティ対策ニーズが顕在化していない企業には提案が難しくなります。

そこでより深くヒアリングすることで、「ファイアーウォール導入はサイバーセキュリティ対策の一環である」という事業部の課題に昇華させ、「リスクマネジメントの強化によって安定的な収益基盤を構築する」という経営課題まで視点を上げるのです。その結果、広範囲な提案が可能になります。

商談相手の役職を上げ、プロジェクトセリングにつなげるには

──2つ目の「すぐ提案してしまう問題」についても解説をお願いします。

畑佐 2つ目の「実る前にすぐ提案してしまう問題」も重要なポイントです。営業パーソンは、課題を見つけるとすぐに「その課題なら、うちのソリューションで解決できます」と言ってしまいがちです。

これは営業として当然の反応ですが、大手開拓においては「我慢が足りていない」と言えます。もちろん、受注が欲しいのは分かります。提案できる課題を見つけたら前のめりになってしまうのも理解できます。しかし、ここで一度グッと踏みとどまることが大切です。

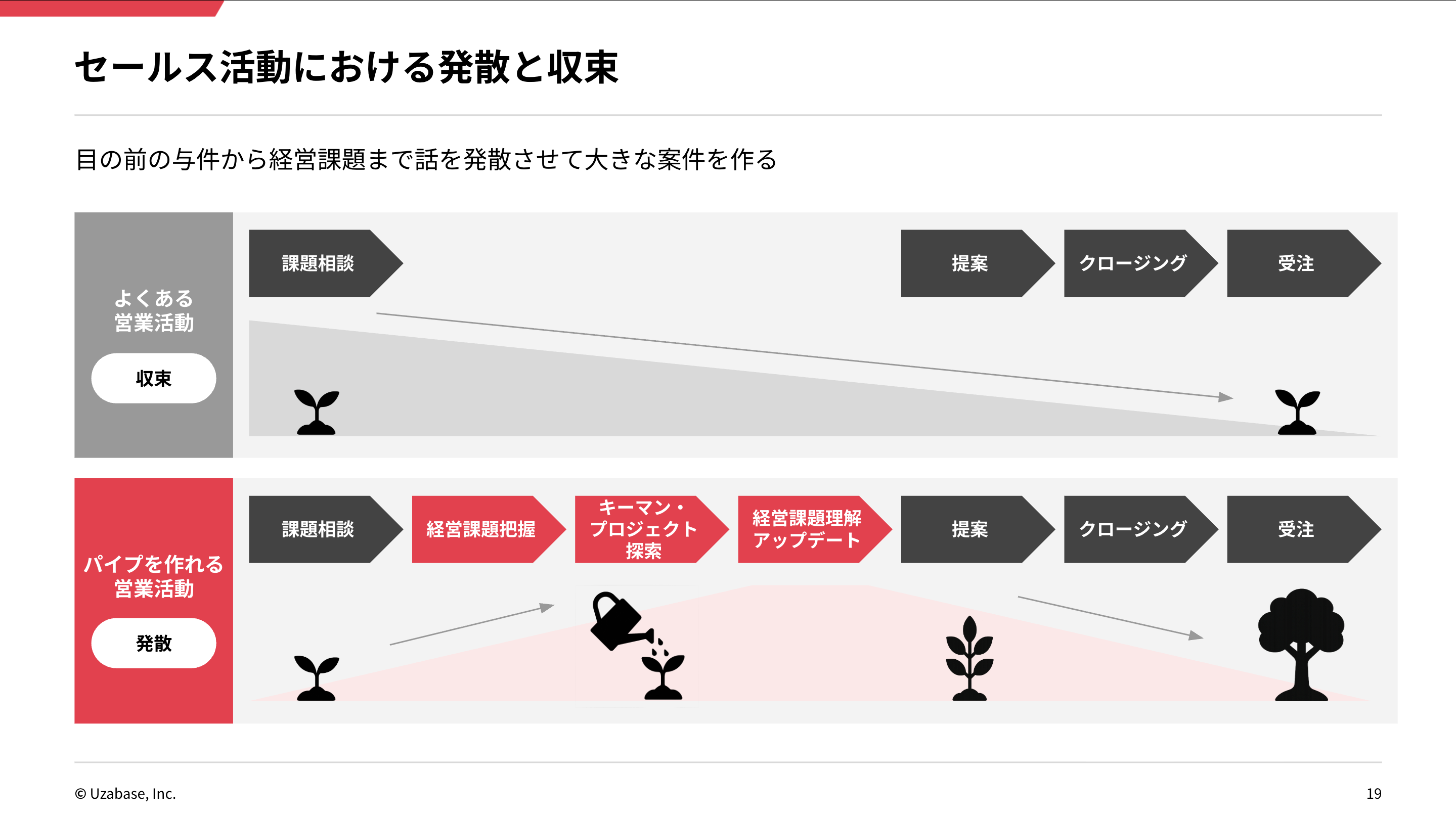

従来の営業活動は顧客から相談をもらってヒアリングをしながら課題を特定し提案を行い、クロージングして受注につなげる「収束」型がほとんどでした。しかしこれは提案の「種」をもらって芽が出たばかりの案件をそのまま受注したことになります(下図上段)。

一方提案の種を大きくするのは「発散」のアプローチです(上図下段)。例えば「情報収集を効率化したい」という課題があった際に、「それは全社の業務効率化プロジェクトの一環ですか?」「そのプロジェクトは誰が何のために始めたのですか?」と質問を投げかけていきます。この「発散の思考法」では、現場課題のおおもとになっている全社プロジェクトや、それらのプロジェクトを起案したキーパーソンを特定し、経営課題を探ることから始めます。

潜在的な課題を引き出し、その解決を目指す全社プロジェクトを特定したり、キーパーソンと全社プロジェクトを起案するなど「未来の価値」を訴求する営業方法を「プロジェクトセリング」と呼びます。

エンタープライズ営業において重要なプロジェクトセリングを実現するには、商談相手の役職を上げ続けるアプローチを行い、経営層とのディスカッションを通じて提案を大きくするディスカッションセールスという営業スタイルを取ることが重要です。

「収束」から「発散」へ。顧客の経営課題に迫るディスカッションセールスとは

──ディスカッションセールスとは具体的にどのような営業手法ですか。

畑佐 商談相手や経営層とのディスカッションを通じて経営課題を特定し、商談相手の役職を上げながら広範囲の提案を行う営業スタイルのことです。私が「エンタープライズ開拓に必要なスキルは何ですか?」と聞かれたら、「経営層と議論しながら提案を大きくするディスカッションセールスのスキルです」とお答えするくらい重要なスキルです。

──ディスカッションセールスにおいて、収束させずに「発散」させるためにはどうすれば良いのでしょうか。

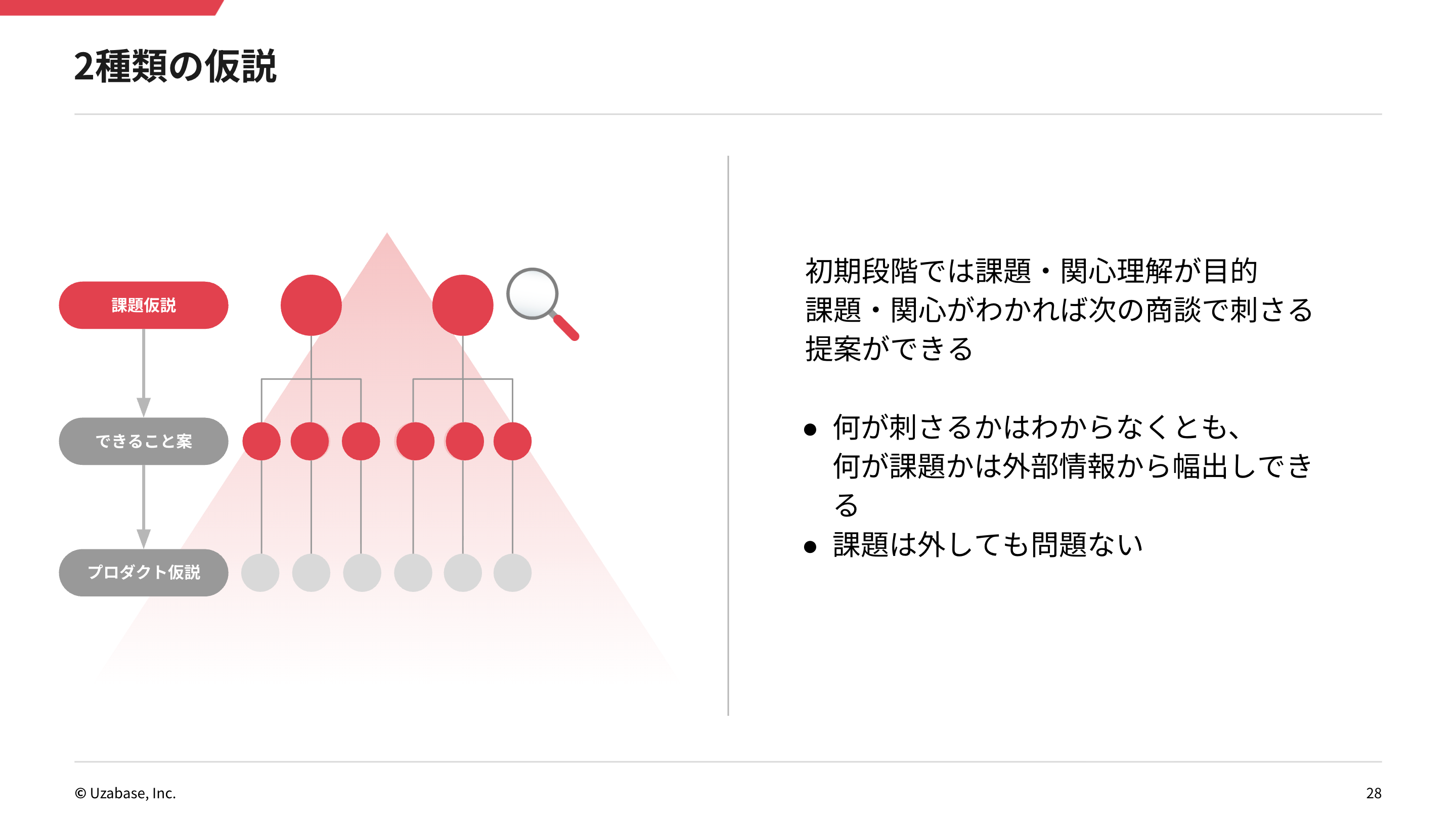

従来型の「プロダクト仮説」で提案するアプローチから脱却し、「課題仮説」に基づいて提案することです。

プロダクト仮説とは、「営業準備に時間がかかりませんか? この商品で業務効率化ができると、こんなメリットがあります」とプロダクトありきで仮説を立てることです。優秀なセールスパーソンの中にはプロダクト仮説を一発で当てられる人もいますが、外れる確率の方が高いのが実情です。

しかもいきなりプロダクト提案をして仮説が外れると、「うちの課題も分かっていないのに、なぜ突然この商材を持ってくるんだ」と顧客からの印象が悪くなってしまうこともありえます。

一方、課題仮説のアプローチでは、「御社の有価証券報告書や競合情報から見ると、今の御社には営業の契約業務効率化と、営業パーソン自体の生産性向上という2つの軸があるように思えるのですが、この優先順位はどうなっていますか?」と経営課題をもとに仮説を立て、相手に投げかけます。

こうした姿勢は「事前にしっかり調べて仮説を立ててくれた」というポジティブな印象をもたらします。このとき、課題仮説が外れていても大きな問題にはなりません。むしろ「この人は業界の知見もあるし調べてきてくれたから、ディスカッションしてもいいかな」と、お客様の心を開くことにつながります。

エンタープライズ営業を前進させるディスカッションペーパー

──ディスカッションセールスを推進するためには何が必要でしょうか。

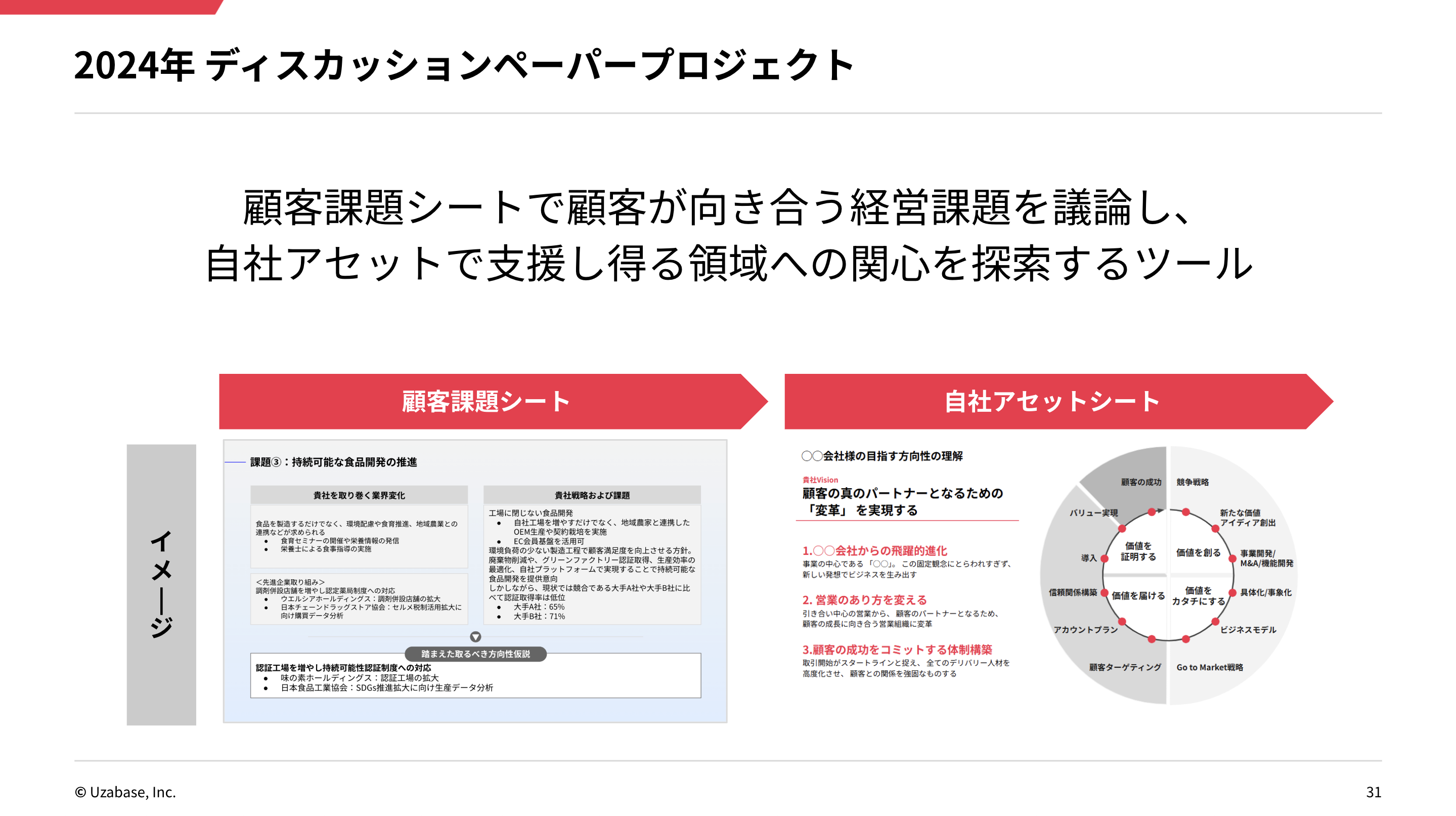

畑佐 2〜3ページのコンパクトな資料から成る「ディスカッションペーパー」の作成がおすすめです。ディスカッションペーパーは主に2つのパートから構成されています。

1つ目のパートは「顧客課題シート」で、外部の経済情報から3C(業界・競合・自社)をまとめて経営課題について仮説を立て、ディスカッションするためのシートです。そして2つ目が「自社アセットシート」で、その経営課題に対して自社がどのような支援ができるかを表現したものです。

顧客課題シートには、左上に「顧客を取り巻く業界の変化」、左下に「競合他社の取り組み」、そして右側に「それを踏まえた顧客企業の方向性」を整理します。これらを基に、「御社の経営の優先順位は、最下段の<目指すべき方向性>なのかなと予測したのですが、いかがでしょうか?」と投げかけるのです。顧客企業の中期経営計画を見てまとめる営業は多いのですが、業界や競合までまとめる営業はなかなかいないので、お客様に喜んでいただけることが多いです。

一方自社アセットシートには自社で支援できる領域を提示し、今後の提案のフォーカスポイントを整理します。ここにはプロダクトや商品、サービス名は一切登場しません。ユーザベースの場合なら「我々は経済情報をもとに、お客様の事業の<価値を創って><カタチにして><届けて><証明する>というサイクルを支援しています」といった提供価値を表現します。その中の一部として、提供サービスや製品が含まれるという構造で説明するのです。

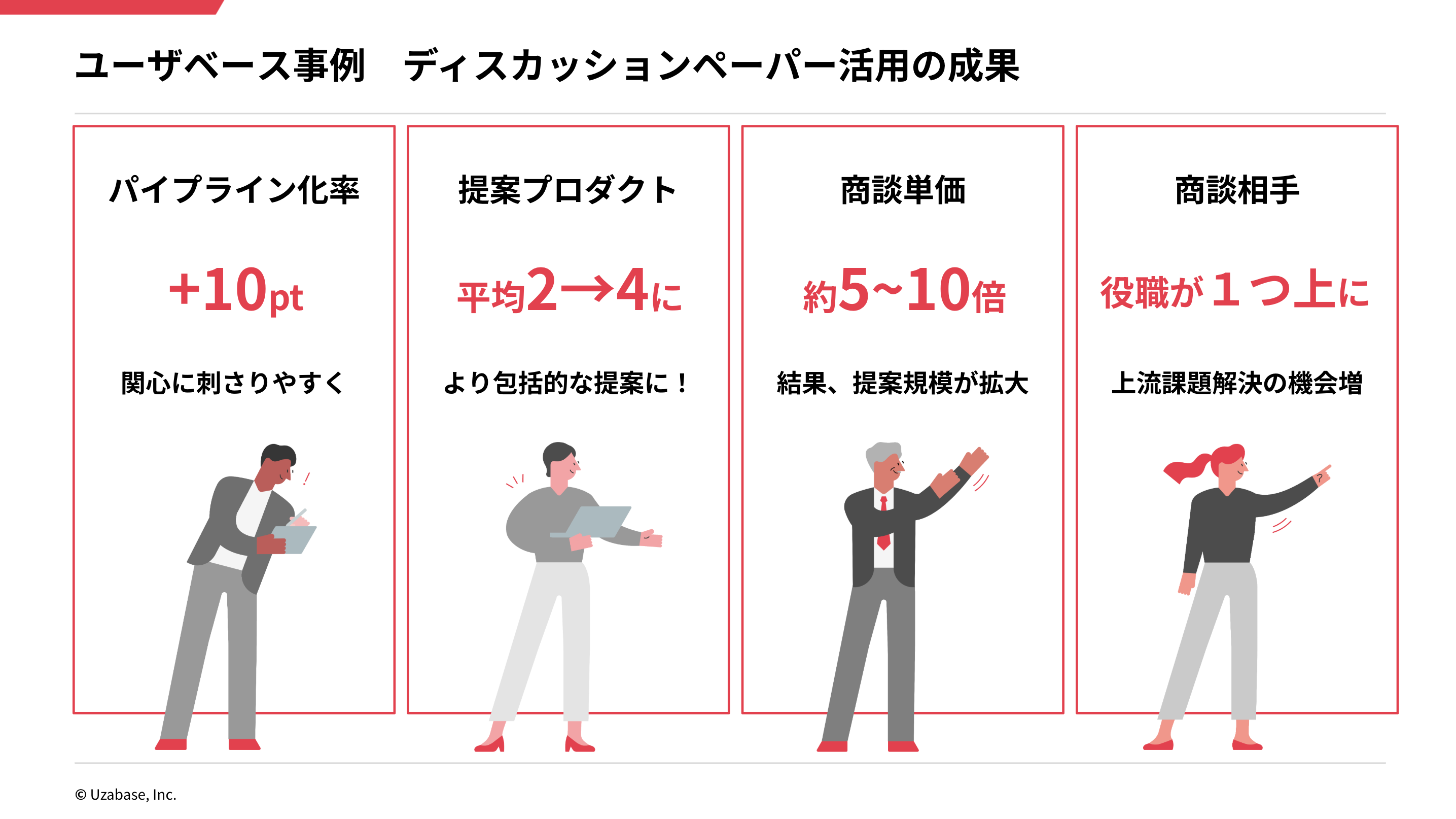

1年で提案プロダクト数は2倍、商談単価は約5〜10倍に

──ディスカッションペーパーの活用によって、どのような成果が得られますか。

畑佐 ユーザベースでは2024年にディスカッションペーパープロジェクトを行いました。その最も大きな成果は、商談相手の役職が1つ上がったことです。それまでは現場担当者との商談が中心でしたが、ディスカッションペーパーを活用することで「経営の話をお持ちしたので、もしよろしければご紹介いただけますか?」と自然に上位層の紹介を依頼できるようになりました。

おかげで提案プロダクト数は2倍に、商談単価は5〜10倍へと上昇し、ユーザベースのエンタープライズ企業開拓は成功を収めることができました。

エンタープライズ開拓は確かに難しいものです。今日お話しした内容をすぐに実践すれば成功するというものではありません。スキルも必要ですし、それを組織の戦略に落とし込む意思決定もマネジメントのコミットメントも必要です。

だからこそエンタープライズ開拓に挑み続けることには意義があると思っています。今後も大手開拓という領域を盛り上げていきたいですね。

Speaker

畑佐 拓哉

株式会社ユーザベース

スピーダ事業 営業マーケティングコンサルティングチーム ディレクター

新卒でNECのグループ会社でSEとしてキャリアスタート。セカンドキャリアで営業職へ転身。SFAのスタートアップ企業にてパートナー営業、関西エリアの立ち上げを実施。その後マーケティングオートメーションベンダーへ転職しエンタープライズ企業の開拓に従事。2019年にユーザベースにジョイン。ABMの拡販、セールスチームリーダー、営業リサーチ(旧FORCAS Sales)のサービス立ち上げを経験。2024年からはインサイドセールス〜フィールドセールスを管掌しながら新しくセールスマーケティング領域でのコンサルティング立ち上げの責任者を兼務している。