セミナーレポート 企業イノベーションを加速する「産学連携」挑戦のリアル

2021.8.24 TUE / 株式会社ユーザベースが主催するH2H(Home to Home)セミナー「企業イノベーションを加速する『産学連携』挑戦のリアル」が開催されました。企業の非連続な成長が求められる昨今、共創を成功させる企業が生き残るといっても過言ではありません。共創の手段の1つである「産学連携」の深化が問われている今、社会実装に悩む企業も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、東京大学 TLO 副社長 本田 圭子氏と日東電工(以下、Nitto)副 CTO 佐竹 正之 氏をお迎えし、産学連携でイノベーションを生み出すために、連携すべきポイントとその課題を議論しました。社会課題を解決する事業を創出するために、企業とアカデミアはいかに共創できるのでしょうか。数々の取り組みに挑戦してきたお二方だからこそ語れるリアルな経験を交えた対談となりました。

海外と比べ少額スタートが日本の特徴ミッションの共有が成果をもたらす

伊藤:はじめに、それぞれの企業について、お二方にご紹介いただきます。

佐竹氏:Nittoは電材料事業からスタートした企業です。現在はテープ事業や情報機能材料事業などを中心にさまざまな業界と接点を持っています。製品としては、自動車他輸送機器、ディスプレイ、電子デバイス、社会インフラまで幅広く、さまざまな中間部品を供給しています。

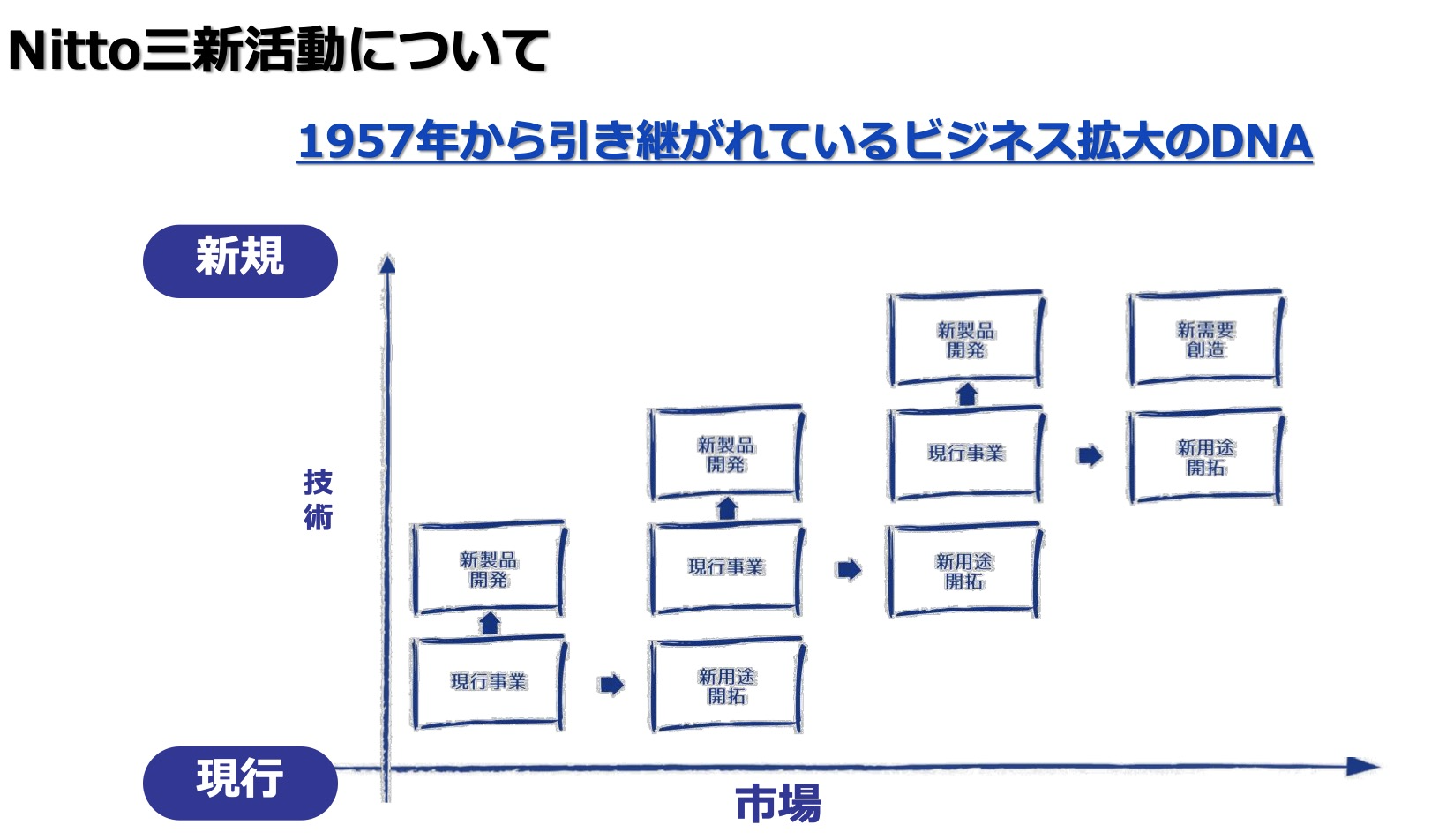

Nittoの事業拡大のベースとなる考え方は大きく2つあります。1つは三新活動です。三新活動は、Nittoで1957年から引き継がれているビジネス拡大のDNAです。現行事業を新しい市場に展開する指標と新技術による新製品開発の2つを合わせて、次の新事業を創造するという3つの「新」を軸としています。

もう1つはニッチトップ戦略です。これは国内で生み出した製品をグローバル展開するグローバルニッチトップと、国外特有のニーズに対し新しい製品を生み出すエリアニッチトップの2つを組み合わせて進める戦略です。

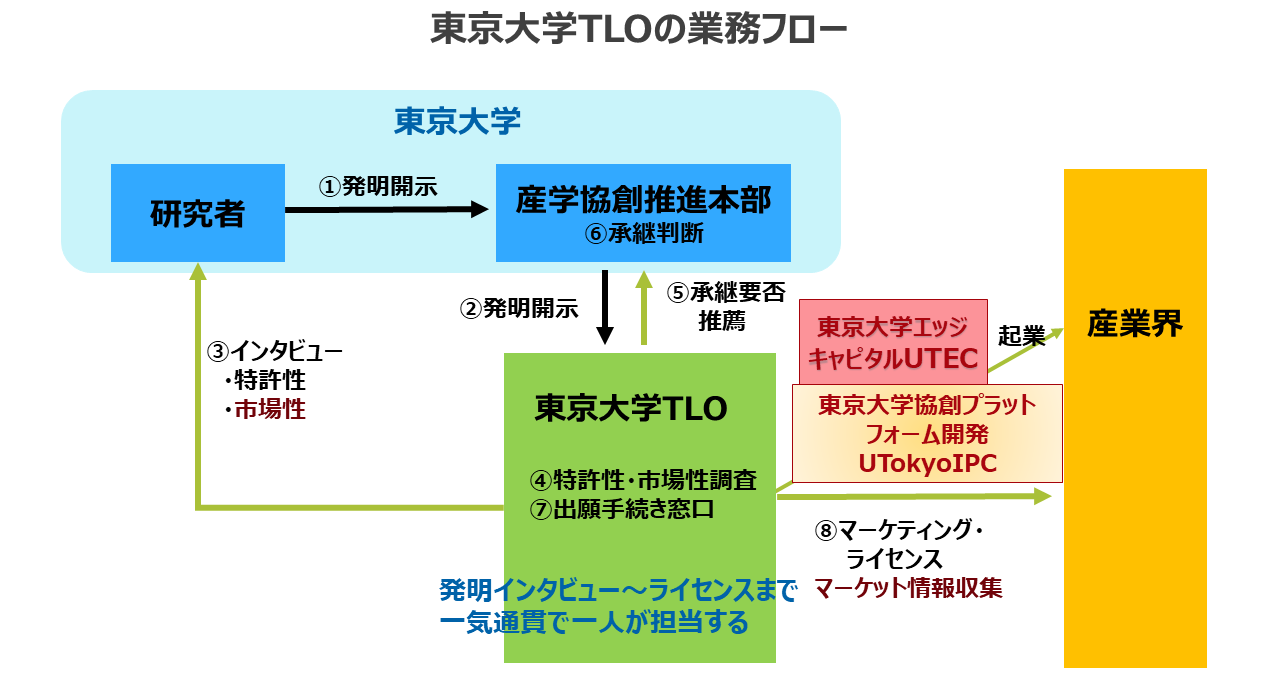

本田氏:東京大学の産学連携を支援している複数の組織の中でも、東京大学 TLOは知財をもとにした技術移転を担っています。東京大学 TLOの業務は、発明を知財にするか否かの評価から始まります。1人のライセンスアソシエイトが、発明インタビュー、調査、特許出願、マーケティング、ライセンスまでを一気通貫で担当します。

東京大学 TLOは、あらゆる発明を預かる情報集約の場所にもなっています。東京大学は非常に大きい組織のため、それぞれの研究室における研究内容の探索は難しいです。そこで東京大学 TLOに集約されている情報を活用して、共同研究の創成・推進も行っています。例えばカーボンニュートラルであれば、そのテーマに沿う研究者をリストアップし、産業界へ共同研究を提案することもあります。

伊藤:海外に学ぶ産学連携の課題について、お二方の見解をお聞かせください。

本田氏:海外においては業界によって連携の形態が異なってきます。例えば、IT 業界ではベンチャーでインキュベート(起業支援)したものを大企業が取り入れていくケースが多いでしょう。医薬業界では、トップダウンで事業に合う技術を探索するエクスターナルという担当者がいます。彼らは事業に繋がるかどうかではなく、探索し発見することがミッションであり、発見することでインセンティブが発生します。他方、日本においてはどの業界もR&Dから入るケースが多いのではないでしょうか。日本と海外ではこのような仕組みの違いがあると見ています。

佐竹氏:海外における産学連携ではいつまでに成果を出すのか、というミッションが明確であることが多いです。一方、国内の産学連携においては少し曖昧な形でスタートできる場合があります。この曖昧さが進めやすさになる場合もあります。例えば、企業側は少し試して様子を見てから判断することが可能です。しかし成果に結びつけるには、海外における産学連携のようにミッションを双方で確認し、Win-winの関係で進めていく必要があると考えています。

本田氏:アカデミアからは、国内での産学連携を望む声も多いです。日本企業はスモールスタートを要望されるケースもあります。実際に連携している事例としては、評価契約を結んで大学が出したデータを、再度企業が手を動かして想定通りの成果が出ると確認したあとに、次のステップに進むケースがあります。スタートのハードルを上げても、社会実装に繋がらなければ目的は達成できません。

大学の学会発表、企業の特許申請時間軸をいかに合わせるかがカギ

伊藤:国内の産学連携における変化について、お聞かせください。

本田氏:東京大学 TLOは、特許出願をあくまでツールであると考えています。つまり、将来事業になりうる技術に対して開発投資を得るには、まず知的財産権を取得しておいたほうが良いという考えです。そこで実用化が期待できる技術であるかを調査の上、選別しながら、特許出願を進めています。実用化が期待できる技術かなどの基準を、東京大学 TLOが持つことでアカデミアの研究者も実用化を意識するようになります。

つまり、学術的な成果に留まらず、将来的にどのような応用が見込めるのかを想像しながら、どのような性能がみられるのかまでを思考します。産業界が興味を持つような特許出願でなければ社会実装には繋がりません。東京大学 TLOが特許出願を始めた2004年以降、研究に変化が生まれているような印象を持っています。

佐竹氏:企業は特許出願を軸に考える一方、アカデミアは学会発表を軸に考えています。企業としては特許出願する前に学会発表されるのは避けたいのです。つまり、オペレーションでの課題は時間軸です。現在は、アカデミアでも特許出願への理解が浸透してきており、学会発表のタイミングと内容を企業側と事前相談できる関係になってきています。この点において、産学連携は進めやすくなってきています。

伊藤:お二方それぞれの立場から、アカデミアの研究者との関係について、お聞かせください。

佐竹氏:アカデミアと企業側の関係性については、良好なケースもあれば、学会発表と特許出願のタイミングにおいて、意見が一致しないケースもあります。上手く進めていくためには、双方の立場を理解したうで、学会発表におけるデータの範囲や特許出願に関するタイミングを都度交渉していくことが必要ではないでしょうか。

本田氏:産業界ではタイミングを見極めてから特許出願することが一般的かもしれません。しかしアカデミアでは学会発表があるので、学会発表の前に知財化する流れになっています。そこで東京大学 TLOでは、知財戦略のために学会発表を止めないというルールを設けています。

とはいえ、東京大学 TLOの特許出願は年間約300件です。そのうち大学単体で費用負担しているのは約150件です。これらはパートナー企業の支援があるからこそ、維持できています。

アカデミアの研究者へは東京大学 TLO側から「産業界と上手く連携をとることで、先生の大切な知財が維持できます」という旨をお伝えしながら、産学連携をアシストしています。

発明の社会実装にはマネタイズの設計、双方のビジョンの一致が重要

伊藤:産学連携プロジェクトのケーススタディを本田さんにご紹介いただきます。

本田氏:産学連携が目指すところにはイノベーションが期待されます。イノベーションは優れた発明から自然に生まれるものではなく、発明をいかに社会実装していくかという思考が重要だと考えています。この視点での成功事例を3つご紹介します。

【成功事例 1】

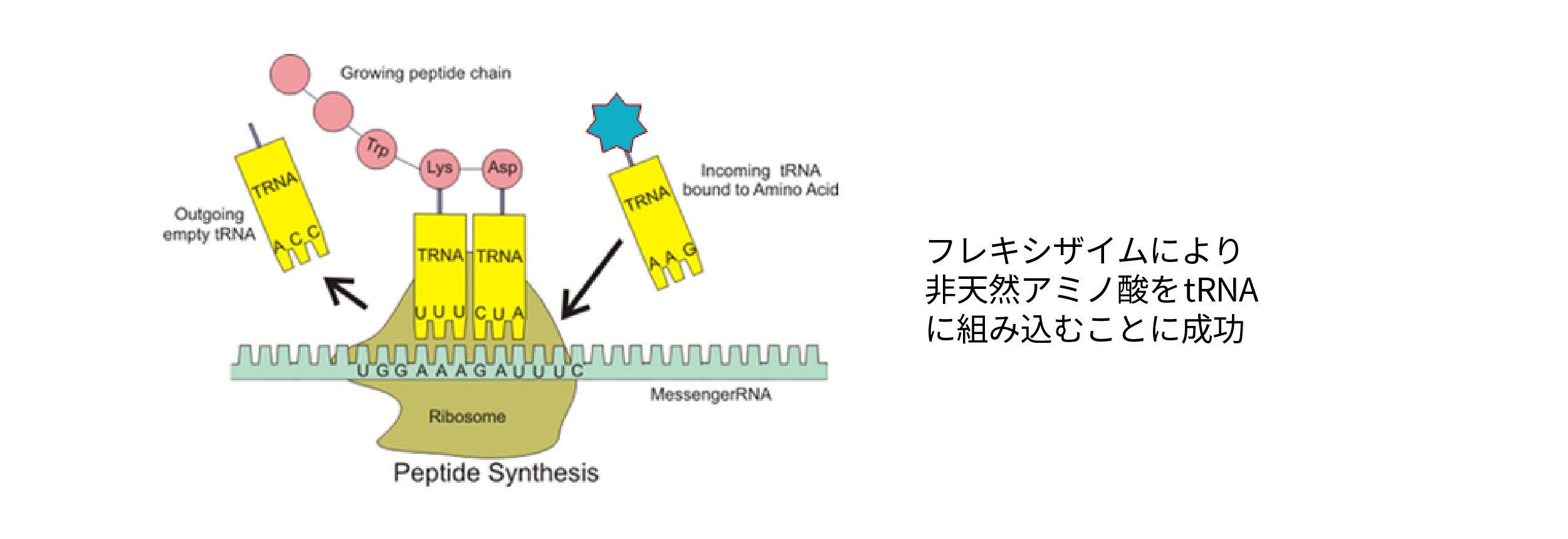

東京大学を代表するベンチャー企業であるペプチドリーム株式会社の基盤技術は菅裕明博士の発明によるものです。この技術は、生体の中ではできないタンパク質(特殊ペプチド)を創り出す技術であり、酵素そのものが発明になっています。

通常の生体反応では、遺伝子の暗号に従い、決まったアミノ酸のみを組み込みますが、フレキシザイムを用いることにより、特定のDNAの暗号に、異なるアミノ酸あるいは人工的なアミノ酸等を組み込むことができます。このような技術が生まれたときには研究試薬として販売するケースが多い中、ベンチャー企業はどのような社会実装の仕方があるか思考しました。

たどり着いたのはフレキシザイム単体で販売せず、フレキシザイムを使いさまざまな特殊アミノ酸を組み込んだ人口ペプチドを複数作り、ペプチドライブラリー(無数にあるペプチドの集合体)を企業に販売する方法でした。

当時、創薬分野においては低分子と抗体医薬が主流でした。この低分子と抗体医薬の中間が中分子です。中分子は低分子と同様、細胞の中に入ることが可能な性質を持ちながら、抗体医薬が持つ特異性(狙ったところに反応させる性質)を兼ね備えています。

当時、ニッチな領域であった中分子化医薬品にたくさんの化合物群を提供できるのがペプチドライブラリーでした。フレキシザイムを活用して作り出したプロダクトを販売する戦略を選んだ結果、多くの製薬会社とのアライアンスが実現しました。そして現在は時価総額約7,000億円の企業へと成長しています。これはコマーシャライゼーションの成功事例です。

【成功事例 2】

本田賢也博士は、腸内細菌の種類によってアレルギーが抑制できることを発見しました。これは腸内細菌を良い菌に変えることで自己免疫疾患が抑制・治療できることを意味します。自己免疫疾患は行き過ぎた免疫によって、自分の生体にダメージを与えてしまう疾患です。中でもクローン病(まだ治療薬のない疾患)にこの腸内細菌が効くことを見つけ出したのです。

当時、乳酸菌など経口摂取できる菌(総称:プロバイオティクス)は、さまざまな製品が作られていました。他方、この発明は経口摂取できない腸内細菌をいかに薬にするかといった課題を抱えていました。そんな中、本田博士の論文を読んだベンチャーキャピタルがライセンスを受けてくれることになりました。ベンチャー企業を立ち上げ、お腹に腸内細菌を移植する形態の製剤を作るのに成功したのです。これは剤形技術自体としても新しい形態です。この発明は事業化と医薬品化が共に実現し、マイクロバイオーム市場の発端となりました。現在、マイクロバイオーム市場はさまざまな疾患の治療に向けた選択肢として期待が高まっている分野です。これは1つの発明が市場を開拓・先導した事例です。

【成功事例 3】

アカデミアの発明は先端技術だけではなく、成熟企業に貢献している技術もあります。その代表とも言えるのが鹿園直毅博士による熱交換器の研究成果です。鹿園博士は熱交換器の流体の解析をシミュレーションベースで行い、表面の熱を除去して送風できるには構造としてフィン構造を考案しました。そこで、中小企業との連携で実際にプロトタイプを作り、それを小松製作所が評価をしたところ、熱交換率が非常に高いことに加え、土埃などによる建機の目詰まりもしにくいという副次的な効果も発見されました。

現在、この技術は小松製作所の多くの製品に取り組まれています。さらに東京大学 TLOでは、他にも複数の企業ともライセンス契約を結ぶことで、建機以外にも技術を広げることができています。これはアカデミアの技術を最大限活用するという目的で、複数の企業とのライセンス契約が成功した事例です。

佐竹氏:成功事例の1つ目と2つ目は、ビジネスとしていかにマネタイズしていくかをよく考えられている事例です。Nittoも医薬関係の事業がありますが、自社のポジションとして、どの市場にどこまで新技術を届けていくかは難しい課題です。そこを非常に上手く進められています。

参考事例の3つ目は、一般的な産学連携として理想的な形ではないでしょうか。企業側は将来の事業ビジョンを示す一方、技術面はアカデミアに担っていただき、双方がビジョンを共有した上で、役割分担が実現している成功事例だと思います。

研究から製品化への壁を産学官で共に乗り越える

伊藤:産学連携パートナー探索のリアルについて、佐竹さんにお伺いします。

佐竹氏:例えば社員が論文で興味深い技術を見つけ、共同研究をスタートさせようとしたとき、あらかじめ予算化していなければ実現できません。そこで、成果ではなくファーストアプローチで技術を見極めるためにCTOによって予算が承認されるシステム「技術ファンド」を採用しています。

ファーストアプローチで技術を見極めた結果、成果が見込めないので見送りとなるケースはあります。この点については、 Nittoが期待しているところに到達できるのか見極める力を上げていくのが我々の課題です。かつてNittoは自社開発が中心でしたが、自社開発のみでは成立しなくなり、ここ5~6年で積極的に社外の技術をボトムアップで取り組むような動きが始まりました。現在は、技術ファンドによってファーストアプローチが増え、産学連携が拡大しています。

伊藤:アカデミアから産業界に期待したいことについて、本田さんにお伺いします。

本田氏:アカデミアで研究成果が出た後、実際に社会へ実装するには、大学の力だけでは難しいというのが現実です。そこで企業との連携を進めていく必要があります。研究成果を学会発表するだけでは企業と上手くアクセスできません。そこを東京大学 TLOが広く産業界に案内していくことが求められると考えています。

伊藤:アカデミアと産業界の共創をいかに加速させるか。お二方、それぞれのお考えをお聞かせください。

本田氏:アカデミアでは基礎研究の予算を応用研究には使えないというルールがあり、アプリケーションを開発する資金がないケースも出てきます。そこで、プロトタイプ、評価に予算をかけ、大学の技術を可視化することで産学連携を促進する取り組みも行っています。また並行して、東京大学では事業化の担い手を増やすためにスタートアップの起業も推進しています。現在、連携している複数のベンチャーキャピタルの予算規模が一桁増えています。これはベンチャー企業に対する期待値の高まりを表しています。大学の技術について、ベンチャー企業を経由して大企業に繋げていく仕組みも今後は増えていくのではないでしょうか。

佐竹氏:世界に負けない日本発の技術を生み出すべく、企業側からも積極的にアカデミアにアプローチしたいと考えています。しかし、企業側はすべての情報を網羅できているわけではありません。上手く新しい情報が入ってくる仕組みがあればいいですね。企業とアカデミアの双方で連携していくにはまだできることがあると考えています。

企業内の研究においても、事業部を経由して製品化していくには壁があるように、産学連携における研究から製品化までも同じように壁があります。これは共に乗り越えていくことが重要です。アカデミアの研究者からも、一緒に研究してよかったと感じていただけるよう、決められた時間軸の中で、小さな成功事例を積み重ね、可視化していくことも必要ではないでしょうか。これらを前提に産学連携先を増やしていきたいと考えています。

伊藤:本日は貴重なお話をありがとうございました。

※日東電工株式会社様はSPEEDAをご利用いただいており、情報機能材料事業部門R&D統括本部 第2開発部 他の皆様にインタビューさせていただきました。SPEEDA導入の背景や活用方法を伺っておりますので、ぜひこちらよりご覧ください。

Speaker

本田 圭子 氏

株式会社東京大学 TLO

取締役副社長

1994年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、1年間東京大学医科学研究所客員研究員、いわゆる「ポスドク」を経験した後、1995年特許事務所に就職し、特許実務に従事。特許実務を通じて国内外の大学における知財活動の差を認識し、大学支援のため 2001年弁理士登録と同時に株式会社先端科学技術インキュベーションセンター(現・株式会社東京大学 TLO)に参画。その後20年にわたり、産学官連携の実務に従事している。2003 年取締役、2018年副社長に就任し、現在に至る。

佐竹 正之 氏

日東電工株式会社

副CTO 全社技術部門研究開発本部長

1991年、大阪市立大学工学部応用化学科修士課程を修了後、日東電工株式会社に入社。茨木事業所粘着剤研究所に配属され、以来30年間粘着剤開発に従事。1996年、稼働したばかりの光学フィルム専用工場である尾道事業所へ異動。情報機能材料事業部門で偏光フィルム用粘着剤の開発に取り組む。液晶市場が大きく成長して行く中で、日韓台の主要なお客様向けに多数の製品立ち上げを経験。

2008年「LCD光学フィルム用粘着剤の開発」で日本接着学会技術賞受賞。2013年茨木事業所に戻る。全社技術研究部門へ異動となり基幹技術研究センター長、2018年研究開発本部長、 2021年より副CTO。