セミナーレポート サーキュラーエコノミー時代の技術戦略〜次世代の産業構造の本質を掴む〜

2021.11.30 TUE / 株式会社ユーザベースが主催するH2H(Home to Home)セミナー『サーキュラーエコノミー時代の技術戦略~次世代の産業構造の本質を掴む~』が開催されました。世界規模で持続可能な経済社会に向けた取り組みが加速する中、サーキュラーエコノミー(資源循環経済)社会への移行は不可避となっています。サーキュラーエコノミーとは、生産物の再利用や回収を設計段階から予め組み込むことを前提とし、廃棄ゼロを目指すものです。これまでの製造責任に留まらず、分解・処理・再生まで責任が企業に求められるなどの話もあり、その本質を理解できない、あるいは対処法が分からずに悩まれる方も多いのではないでしょうか。

サーキュラーエコノミー時代に求められる新しい技術力とは何なのか。世界で決まるルールに従うだけでなく、日本が主導権を握るためにどう事業を構想したら良いのか。マテリアル・エネルギー・インフォメーションの三位一体で資源循環経済社会を考えるべきとおっしゃる妹尾氏と共に、思考を深めました。

[モデレーター]

株式会社ユーザベース SPEEDA 執行役員 技術領域事業担当:伊藤 竜一

線形経済から循環経済へ技術開発を始めるなら今

伊藤 竜一:はじめに、サーキュラーエコノミー(資源循環経済)の構造についてご紹介いただきます。

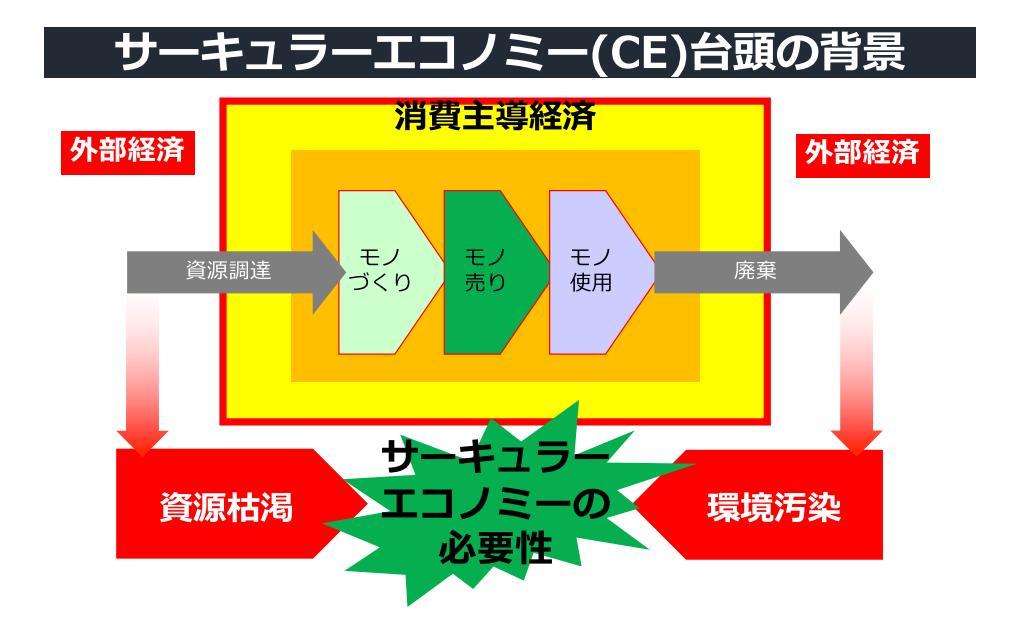

妹尾 堅一郎 氏(以下、妹尾):これまでのリニアエコノミー(線形経済)の背景には消費主導経済の考え方がありました。「資源調達→モノづくり→モノ売り→モノ使用→廃棄」の流れです。これが続くと資源枯渇と環境汚染という二重苦が起こります。

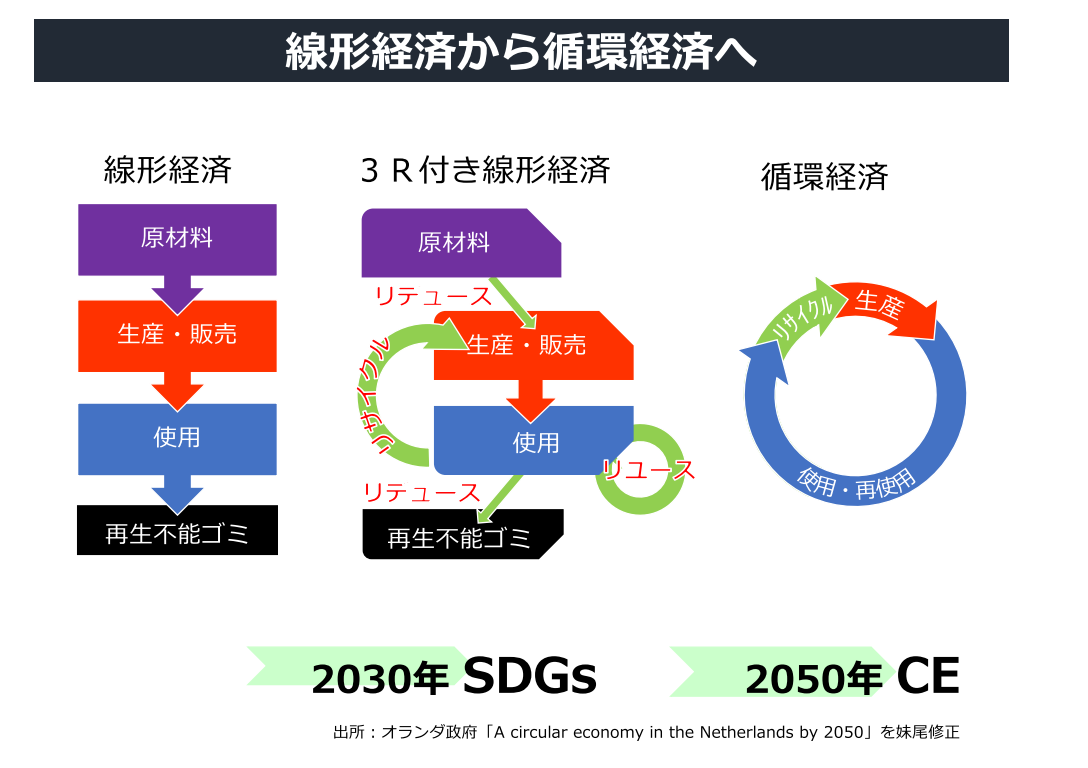

線形経済では外部経済にモノを捨てていました。少し前までは、それに地球環境は応じることができていたからです。しかし今や地球環境が悪化し限界を迎え、いわゆる3R(リデュース、リサイクル、リユース)の必要性が叫ばれてきました。3Rは確かに重要です。しかし、日本ではまだ線形経済の文脈で語られています。すなわち「3R付き線形経済」というものです。これが資源循環経済であるとよく誤解されています。資源循環経済とは「生産→使用(再使用)→再生→生産」が環を描くクローズドシステムです。

資源循環経済の基本は「廃棄物やゴミを出さない経済社会」「循環の中で、全てを資源として扱う経済社会」ということです。もっと端的に言えば「すべては次工程への資源」ということです。これが3R付き線形経済との基本的な違いの1つです。

線形経済では原材料が起点で、廃棄物が終点ですが、循環経済においては起点も終点もありません。そこで循環すべてにわたり、情報に関してアカウンタブル(説明責任)・トレーサブル(原因追跡)・アクセッシブル(アクセス性)が求められます。なんと新品モノづくりは中継点に過ぎないのです。

いつまで製造責任があるのか、今後、大きな論点になっていくでしょう。また、知財・標準マネジメントが従来とは異なるものに変容し、また格段と重要になっていくでしょう。これらを問題意識として持つことが必要です。

欧州が資源循環経済に向かう中、日本はまだ3R付き線形経済のままです。2030年までに達成すべきSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、3R付き線形経済の許容範囲ですが、欧州をはじめとする諸外国は概ね2050年に循環経済を達成しようとしています。これはまだまだ先のように見えますが、そんなことはありません。

なぜならば、2050年をゴールとしても、突然その経済社会があらわれるわけではないからです。2040年代には次々と循環経済に向けたビジネスや技術、社会制度などが社会実装されていくでしょう。そのためには、基本技術、周辺・関連技術などを仕込み、知財網を整備しなければなりません。

特許期間を20年とすると、起点となる技術開発はいつ始めるのか。いま始めなければ間に合わないことがお分かりになると思います。つまり、SDGsはサーキュラーエコノミーへの一里塚に過ぎないのです。

モノ循環とエネルギー循環を情報循環で支える三位一体構造

妹尾:循環資源大国と資源循環立国という新しい考え方が必要です。昭和の事業資源観は「ヒト・モノ・カネ」でした。平成になると、小泉内閣の「知財立国宣言(2002年)」のように、知的財産に目を向けなければならないと、有形資産に対する無形資産が注目されました。

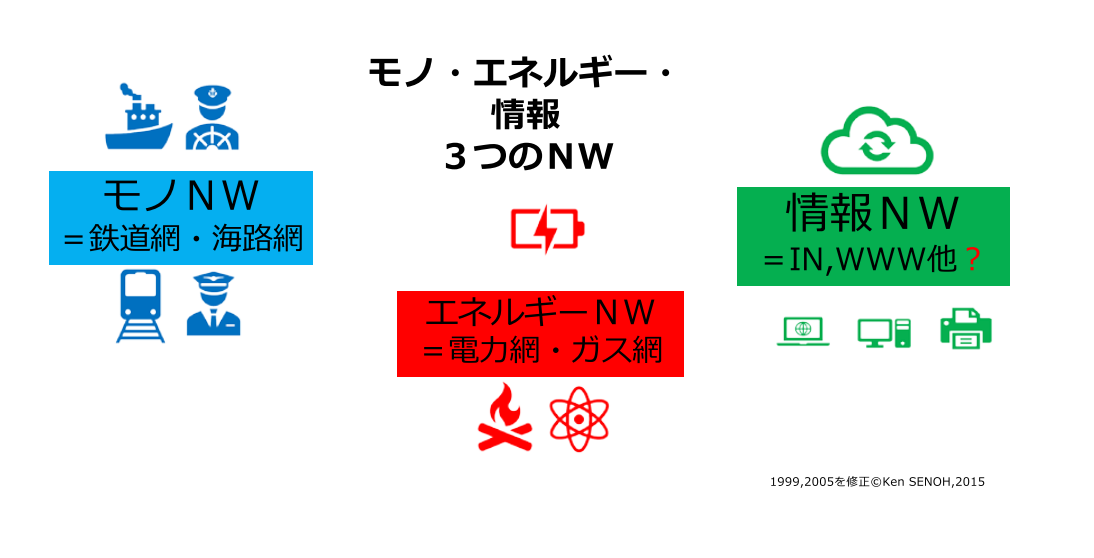

令和の事業資源観は「DIME(Dependent on Info, Merterial, Energy)」だと私は考えています。パソコンはモノですがエネルギーなしでは動かず、そこで扱うのは情報です。今後の世界はサイバーフィジカルも含め、「モノ・エネルギー・情報」の三位一体がビジネスの資源となるでしょう。

持続可能な経済社会はモノ・エネルギー・情報の循環によって成り立ちます。すなわち、「モノ循環とエネ循環、それらを支える情報循環」です。つまり資源循環経済を見る際は3つの視座がありえます。現在、エネルギーの観点からはCO2排出量、情報の観点からはAIやビックデータに注目が集まっています。しかしモノの観点からの話はあまり聞きません。

この資源循環経済は、欧州と日本にとって循環資源大国・資源循環立国になるチャンスだと捉えられます。従来は油田や鉱山などの天然資源を持つ国が資源大国でしたが、これからは自国内で資源循環できれば、そのまま資源大国になれます。また、そういった循環を可能にする技術を開発できれば、ビジネスや産業で主導権を握れるでしょう。すなわち資源循環立国が可能かもしれないのです。ただ、心配なのは、欧州と日本とではスピード感が圧倒的に違うことです。日本は相変わらず、遅い。

伊藤:モノ・エネルギー・情報の三位一体で循環経済をつくる上で、これらの構造の理解は日本においてどの程度浸透しているのでしょうか。

妹尾:3R付き線形経済の発想から抜け出せない経営者は大勢います。また、CO2削減とモノ循環の関係を理解しているモノづくり関係者は少なく、CO2の話だけをする方もいます。

伊藤:モノ循環の視点がないのはなぜでしょうか。

妹尾:線形経済の観点で「すぐに原材料に戻せば良い」という発想になるのでしょう。まだ循環経済の観点で捉え直すことができていないことが背景にあると見ています。

デザイアビリティを追求しフィージビリティを考える

伊藤:圧倒的にスピード感が異なる欧州と日本の違いはどこにあるのでしょうか。

妹尾:欧州は「望ましさ」を目的として明確にするところからスタートします。その目的を達成するために、どのような戦略を立て、どのような戦術にすれば良いかを考える。それらに皆の知恵を集めることに力点が置かれています。

日本は、今できるかどうかという実現可能性を先行させて考えがちです。これは、デザイアビリティ(Desirability:望ましさ・好ましさ)とフィージビリティ(Feasibility:実現可能性)のどちらを先行させるかの議論です。イノベーションを考えれば、デザイアビリティから発想するべきです。それを可能にするのが技術や制度なのです。例えばスティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)氏のようなイノベータは、皆、デザイアビリティを起点にしていたはずです。

我々はデザイアビリティ・ファーストで進むことが必要です。持続可能な資源循環経済社会に向かって何が一番望ましいかを考え、フィージビリティを十二分に検討して、世の中を動かすことが、イノベーティブな思考法です。

そのために、どうすれば良いか。まず望ましい姿を描いたうえで、それをバックキャストする。その上で、どうやってフィージブルになるかをロードマップに描いていくことが必要です。これらは、イノベーションを起こし、望ましい社会を形成するうえでの段取りの仕方として、今後さらに求められるでしょう。

伊藤:あるべき姿を考える前に「儲かるのか」という考えが先行し、小さなチャレンジができない場合には、どのような発想が必要でしょうか。

妹尾:どう「儲けるのか」ではなく「顧客価値を提供した上で、どう稼ぐのか」という発想です。つまり顧客価値ファースト。ただし我々はチャリティではないので、しっかり稼がせていただく。それがビジネスモデルというものなのです。しかしながら、世界で試されているさまざまな形のビジネスモデルを学ばずに昭和の「モノづくり・モノ売り」の話をしている人はいまだに大勢います。次世代を見通し、徹底的に考えたうえでビジネスモデルとそれを支える知財マネジメントをデザインすることが重要なのです。

今は、自前主義・抱え込み主義で自社だけでビジネスが可能だった時代とは異なり、「シェアードビジネス」の時代です。同業者だけでなく、関連企業やこれまで関連のなかった企業と共に取り組む必要があります。つまり、自社単独で稼ごうとする昭和の製造業発想は捨てるべきだと私は考えています。発想の転換が必要です。

静脈側の反転生産技術で資源循環立国へのチャンスを掴む

伊藤:新時代の技術戦略に求められる発想について、ご紹介いただきます。

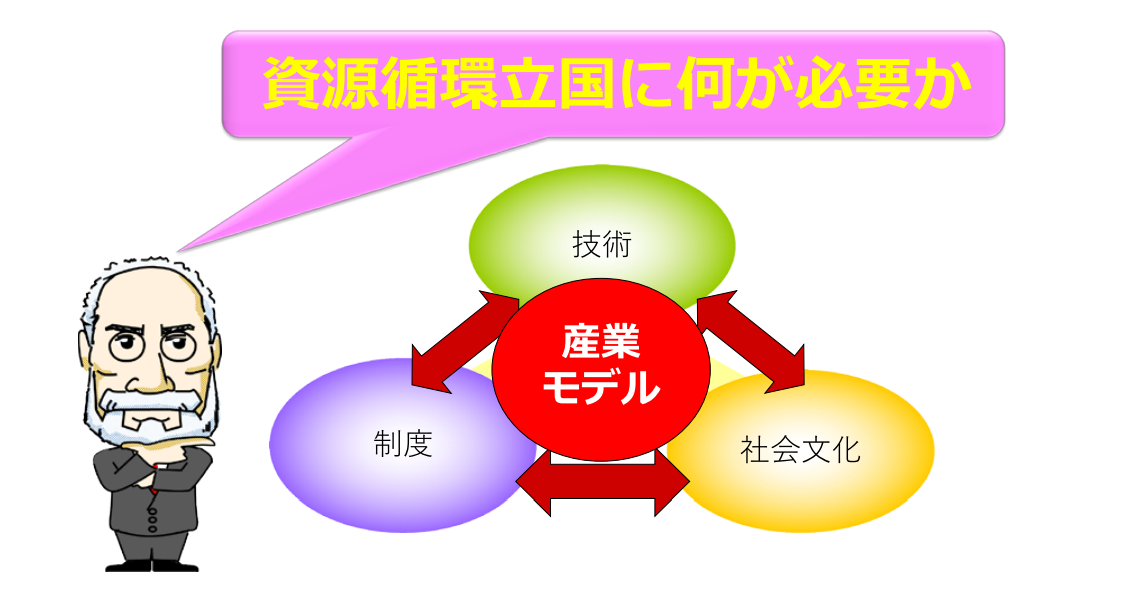

妹尾:新品の生産販売・消費廃棄の消費主導ビジネスから、使用・再使用中心の資源循環ビジネスへ変わっていきます。そこはイノベーションの大きな狙い目です。ただし、イノベーションでは「技術、制度、社会文化」の3つが連動しなければなりません。

資源循環経済に必要な社会文化を見ると、特に欧米の若者(ミレニアム世代)を中心にして明かに価値観が変わってきています。「Respect(さすがA社、持続社会に貢献している or Reject(A社とあろうものが、持続社会に貢献しない昔のまま)」と二極化するほど、消費者の目が厳しくなっています。例えば、スターバックス社が資源循環のための店舗を設けたニュースを見た消費者は「さすがスターバックス!」とRespectするでしょう。

資源循環経済に必要な技術を見てみると「モノづくり・モノ売り」の暗黙の前提・世界観が崩れ始めています。循環内のどの段階に、どの優先順位で注力すべきか見ていく必要があります。循環型社会形成推進基本法(平成13年施行、平成24年改正)の基本原則を参考に見てみましょう。

(1)発生抑制:リデュース

(2)再使用:リユース

(3)再生利用:リサイクル

(4)熱回収:サーマルリサイクル(リカバリー)

(5)適正処分(廃棄・輸出)

(1)から(5)は優先順位です。(4)は焼却処分のことで、日本だけがリサイクルと呼んでいますが、世界では通用しません。

(5)は埋めたり、海外輸出することです。

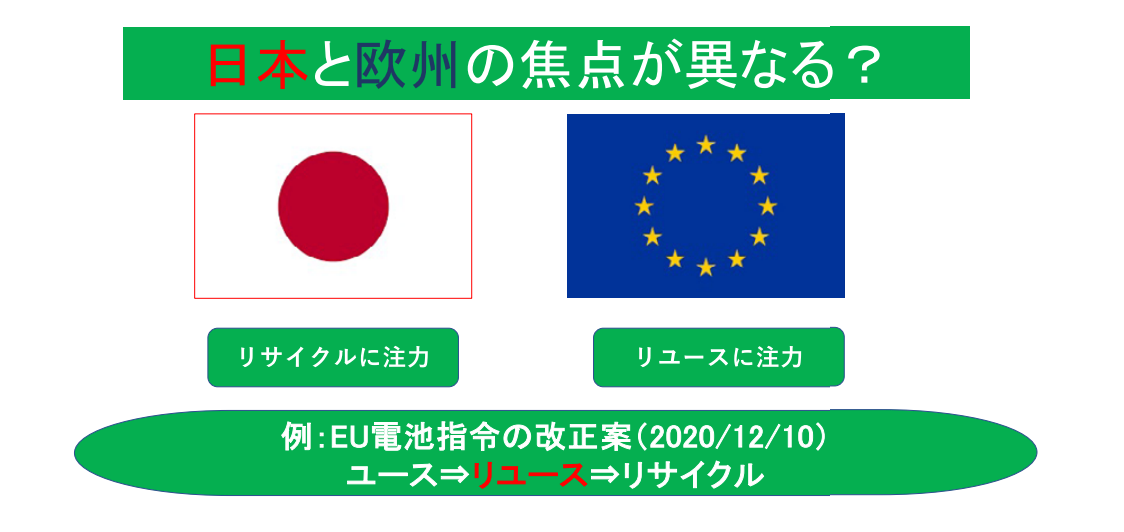

日本と欧州で異なる力点を極端に表現すると「リサイクルに注目する日本」と「リユースに注目する欧州」と言えます。

2020年12月に発表されたEUの循環型経済に向けたバッテリー規制の改正案では、EV(電気自動車)の電池をユースだけでなくリユースさせ、リユースできなくなった段階ではじめてリサイクルすることが制度化されようとしています。

欧州がこのパターンで動けば、知財や標準化も大きく動くでしょう。そこで使用・再使用中心の循環ビジネスを具体的に検討する観点が必要になってきます。

(1)新品生産、健康長寿(丈夫で長持ち)

(2-1)既存品の「そのまま」継続使用

(2-2)既存品の「第二人生的」別用途展開

(2-3)既存品の「現世変身的」準新品化

(2-4)既存品の「フランケンシュタイン的」再生産

(3)どうしようもなくなって、はじめて輪廻転生リサイクル

(1)は新品です。(2-1)~(2-4)がユース&リユースです。ここでは、従来のモノづくり技術の応用がメンテナンス技術として展開されるはずです。例えば、リフレッシュ(装新)、リペア(修繕)、リプレイス(部品部材交換)、リフィル(消費材補充)、リカラー(替色)、リチューニング/リアジャストメント(再調整)、レトロフィット(更新)等の技術です。

(2-3)では、リファービッシュ(準新品化)、つまり「モノつくり直し」技術による資源の水平サイクル的活用が行われます。

(2-4)では、完成品を部材・部品にする。あるいは部品・部材を素材にする。つまり「モノばらし・はがし・はずし・ほぐし」等によるパーツ化(部分化)を行い、それらの部分を組み合わせて異なる全体品へ変身させることになります。いわば「フランケンシュタインの怪物」をつくるような「モノつくり替え」です。リマニュファクチャリング(再生産)によるアップサイクル的活用ともいえるでしょう。

日本の狙い目はこれらの技術です。静脈産業(リユース、リサイクル)の側で、生産と逆の動きをする技術ということで、私は「反転生産技術」と呼んでいます。新品生産技術は中国やインドに追いかけられ、追い越されている状況です。日本が既存品を別用途で再使用するために、従来の生産技術をリユースやリサイクルに展開できれば、資源循環立国になれるでしょう。これらを見据えた技術戦略が必要です。

伊藤:なぜ日本と欧州でリユースとリサイクルといった文化の違いが、歴史的に生まれているのでしょうか。

妹尾:江戸時代までの日本はリユースやリサイクルが社会に浸透していました。例えば、習字で使用した紙を障子に使い、障子をトイレットペーパーとして使い、糞尿は肥料として農業に活用していました。まったくムダのない資源循環経済社会だったのです。「もったいない」という言葉は、日本の文化的素地を表しています。つまり、リユースやリサイクルの概念は、実は日本文化にも親和性があるのです。

他方、欧州は自然環境的にも経済環境的にも切実です。スウェーデンの環境活動家グレタ(Greta Ernman Thunberg)氏の主張の背景には、北欧で氷河が溶け始めていることがあります。また、オーシャン・クリーンアップCEOボイヤン(Boyan Slat)氏が世界の海からプラスティックを取り除く活動を続けるのは、オランダの4分の1が海面下である危機感からです。

さらに、欧州は経済的に主導権を握られたくないと考えています。EUは石炭同盟から生まれましたが、そこには戻れません。鉱山や油田を持つ地域・国に主導権を握られないためにも、風力や太陽光などの再生エネルギーに積極的になっています。また情報でも次々と制度を強化しているのは、GAFAにデータという資源の主導権を握られたくないからです。

日本は作られたルールのもとで努力しがちです。これまでは、ルールメーカーではなくルールフォロワーとして、キャッチアップ型で諸外国を追い越してきました。しかし、日本の高齢化を考えると、かつてのやり方では限界があります。

資源循環経済ではモノの見方、概念を変えることが必要です。例えば「産業廃棄物処理企業」ではなく「資源創出企業」と呼ぶのが望ましいでしょう。

日本の資源創出企業は素晴らしい志で頑張っています。昭和の価値観では多少暗いイメージですが、今は全く違います。私はこの静脈産業を「もったいない産業」と名付けています。残念ながら、欧州の静脈産業では売上高が数兆円の企業があるのに、日本では頑張っているところでも中堅・中小企業です。桁が違うため、欧州企業の日本進出に私は強い危機感を持っています。

資源循環経済ではデカップリング(切り離す)という概念が非常に重要になってきます。これまで一緒だった経済成長と資源消費を分けて成立させることが求められます。同時に、従来は動脈産業と呼ばれていた企業と静脈産業の企業がカップリング(連結)していくことも必要です。

静脈産業側から動脈産業側へ基盤を拡げることもあればその逆もあり、重なるゾーンにビジネスチャンスが山ほどあります。ここをどう見て、どうビジネスデザインをするかは経営戦略や事業戦略の担当者の腕の見せどころです。同時にいかに技術提携をしていくかも重要でしょう。

事業R&D×技術R&D=新規事業開発実現には知財と標準化がカギ

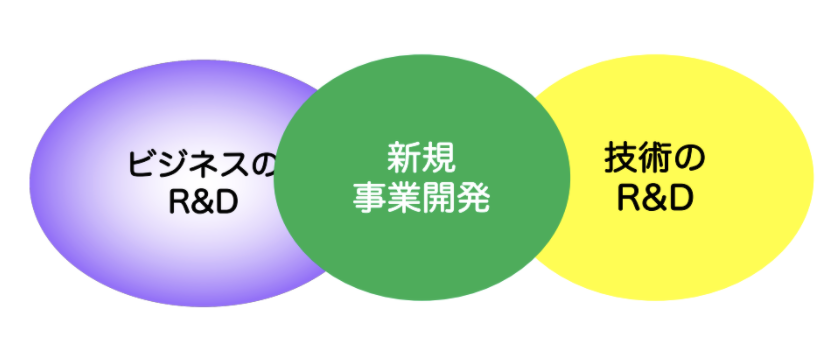

妹尾:技術だけでは対応できずビジネスモデルとの連動が必要になってきます。昭和の製造業的感覚、流通的感覚ではもう限界です。新時代の「技術のR&D」と「ビジネスのR&D」の連携が必須となります。

「脱・モノづくり、脱・モノ売り」に取り組む際、前門の虎は「消費主導経済の終焉とサーキュラーエコノミーの台頭」で、後門の狼は「ビジネスモデルの変容と多様化」です。今この虎と狼がシンクロを始めています。

モノづくり側の変容と多様化では、先ほど申し上げた「モノの作り直し・作り替え」技術、あるいは部品をばらしたり部材を剥がしたりする「モノばらし・はがし・はずし・ほぐし」技術、既存品を別用途で再使用するための技術などが求められます。

他方、モノ売り側の変容と多様化では、モノ使わせ(サービス化)やモノ使い(自社のモノを活用して自らビジネス)といった展開を検討すべきです。製造業のサービス化と言われて久しいのですが、実はそれにも主立ったものだけでも数パターンがあります。ただ、キーワードを言えば、「3S:サービス、シェアリング、サブスクリプション」や「パイプラインのプラットフォーム武装」や「パイプラインのプラットフォーム武装」といったものです。

重要なのは、新規事業開発は「技術のR&D」と「ビジネスのR&D」とを交差させるということです。この下支えとなるのが知財と標準のマネジメントです。

ビジネスモデルを私は次のように定義しています。「顧客価値と自社価値の両立を図る価値形成と価値提供の仕組み・仕掛け・仕切り」ビジネスモデルの基本は顧客価値を考えることです。顧客とは直近顧客だけではなく、中間顧客・最終顧客・社会顧客といったマルチステークホルダーズを指します。特に、社会も顧客として資源循環経済で強調されるところです。自社価値ファーストではなく、顧客価値ファースト。ただし、それだけだとチャリティになってしまうので、顧客価値提供に見合った分だけ稼がせてもらうという考えです。

自社の特徴を見つけて強みに変えるのが戦略

妹尾:ここで言うビジネスモデルとは、価値形成(商品形態)と価値提供(事業形態)のそれぞれを工夫して掛け合わせたものです。具体的には、いくつものモデルがあります。ただ、資源循環社会経済に寄与するビジネスモデルは、プラットフォームやパイプラインをどう組み合わせるか、シェアリングやサブスクリプションをどう使っていくか、また商品形態的には本体と消耗品の消費部分をどう関係させるかなど、いくつかの力点があります。それらを踏まえたデザインができなければ資源循環経済で欧州に勝てないでしょう。

伊藤:技術を活かしてビジネスモデルを構築していくうえで、発想の起点となるような具体例があれば、お聞かせください。

妹尾:下水道技術で世界トップレベルの月島機械株式会社が実践しているのは、(1)~(4)のように次々にビジネスモデルを転換していくスタイルです。

(1)自社の最高技術を用いて設備機械をつくり、販売する。

(2)サービスビジネスとして自ら保守を継続的に引き受ける

(3)サービスビジネスとして施設全体の運転・運用まで引き受ける。

(4)下水の汚泥から燃料をつくり、それで発電して電気を販売する。

月島機械のビジネスは、広義での循環を水の観点から支えてくれていますが、一般にはあまり知られていません。そこには知財や標準のマネジメントなどが絡んでいます。

今後、知財は大きく動くでしょう。現在の知財制度は、主としてバージン材・新品モノづくりを基本として成り立ち・運用されてきました。しかし、循環が始まると知財権がどこで権利でなくなるかという特許権消尽の話が出てきます。また、再生技術等は「方法特許」の類が重要になるので、それらのマネジメントが大きな意味を持つでしょう。さらに、多くの企業が協働して資源循環を行うので、知財権やノウハウを参入障壁だけでなく、参入誘因として活用するといったマネジメントにも慣れなければなりません。

欧米では既に「修理する権利」がすさまじい勢いで出てきています。ユーザーや他社による製品修理を拒否してきた米国アップルまでもが、修理マニュアルや交換部品を含む「セルフサービスリペア(Self Service Repair)」の開始を発表しました。

伊藤:日本の技術力は優位性を保っているのでしょうか。本日ご視聴いただいている皆さんへメッセージとともに、妹尾さんのお考えをお聞かせください。

妹尾:「強み・弱み」という発想を捨てるべきだと私は考えています。SWOT分析は戦術であり、戦略ではありません。存在するのは特徴だけです。重要なのは特徴をいかにビジネス的な強みに転換するのか、ということです。それこそが戦略です。特徴を強みだと捉えた時点で思考停止になってしまいます。重要なのは特徴を見つけてビジネス上の強みにする戦略です。

日本の技術はわずかしか残っていません。『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』(ダイヤモンド社2009年)、このタイトルも通用しない時代が来ています。かつて技術大国だった日本は技術立国になれずに、技術大国としての姿が消滅していくパターンに陥っています。他方、資源循環経済で狙いどころが見えてきました。そこへ今ある技術を投入して、資源循環経済技術へ展開すれば、もう一度リカバリーショットは打てるでしょう。資源循環経済の推進はイノベーションの宝庫であり、資源循環技術の開発はイノベーションの起点です。この問題意識を共有し共に取り組むことで、日本の産業競争力を復活させ、さらに先に進めたいと考えています。

伊藤:本日は貴重なお話をありがとうございました。

Speaker

妹尾 堅一郎 氏

NPO法人 産学連携推進機構

理事長

慶應義塾大学経済学部卒業後、富士写真フイルム株式会社勤務を経て、英国国立ランカスター大学経営大学院博士課程満期退学。産業能率大学助教授、慶應義塾大学大学院(SFC)教授、東京大学先端科学技術研究センター特任教授、九州大学大学院、青山学院大学大学院、一橋大学大学院MBA、長野県農業大学校等の客員教授を歴任。

現在も東京大学で大学院生や社会人を指導。また企業研修やコンサルテーションを通じて、イノベーションやビジネスモデル、新規事業開発等の指導を行っている。日本知財学会理事。CIEC(コンピュータ利用教育学会)前会長。研究・イノベーション学会参与(前副会長)。

内閣知的財産戦略本部専門調査会会長、同国際標準戦略タスクフォース座長、農水省技術会議委員等を歴任。現在も省庁や公的機関に関わると共に、複数の企業で社外取締役等を兼務。

著訳書多数。中でも、ベストセラーになった『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』(ダイヤモンド社 2009年)のタイトルは流行語にもなった。最新刊は、『プラットフォーム・レボリューション』(監訳:ダイヤモンド社、2018年)。また、適宜、雑誌連載・記事・対談等で最新の知見を発信している。

実践面では、秋葉原の再開発プロデュース等で著名。