SWOT分析の正しい活用方法を徹底解説

「いまさら聞けない用語解説シリーズ」は、ビジネスの現場で役立つ経済用語・最新トピックを紹介するコンテンツです。用語の基本的な説明をするだけでなく、執筆者の経験にもとづく見解や具体事例を盛り込むことで、より理解が深められる内容になっています。今回は、経営者・投資家・アドバイザーとして活躍している中村陽二さんが「SWOT分析」について解説します。

SWOT分析とは何か

SWOT分析とは、S(strength) 強み, W(Weakness) 弱み, O(Opportunity)機会, T(Threat)の頭文字をまとめた分析を指しています。どこに原典があるのかは私の知識の範囲では定かではないですが、1965年頃に提唱されたSOFT分析が原型のようです。

このSOFT分析は、マネージャーへの指示を出すにあたり、以下の論点に回答するように示したものです。

-

現状のオペレーションを良質な水準で維持するには何をするべきか(satisfactory)

-

将来の事業機会を掴むためには何をするべきか(opportunities)

-

現在のオペレーションにおける課題を克服するには何をするべきか(faults)

-

将来のオペレーションにおける脅威を避けるには何をするべきか(threats)

すべて複合した結果、何かが見えてくるものというよりは、個別に回答するチェックリストに近いものです。それを再解釈したものというのがSWOT分析と呼ばれるものとなっています。

参照: The origins of SWOT analysis

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630123000110

SWOT分析は、実務でそのまま使われることは稀

一般的に「SWOT分析は事業立ち上げの際に検討すべき定番のフレームワークである」という認識が定着しているかと思いますが、私自身は実は異なる認識を持っております。

実際のところ、私はSWOT分析が実務でそのまま使われることをほとんど見たことはなく、戦略を考える際にSWOTの観点を統合して議論することもほぼありませんでした。

実務の中で目にするのは、補助金等の申請書類か社内稟議用のケースであり、考えるためのツールというより、フォーマットとして組み込まれているので、そう記述しなければならないという義務的に使う場面がほとんどでした。

「たしかにこのフレームが有効かもしれない」と思った数少ないシーンは、M&Aを検討している場面で「本買収がどのように自社の弱みを補完し、それが将来の機会獲得および脅威回避に活きるのか」という議論をした際という程度です。

SWOTを分解した問いそれぞれは重要な意味を持つのですが、私自身は「統合したからといって特別な意味を見いだせるわけではない」と捉えております。

SWOTが投げかける問いとは何か

フレームワークというものは図示された箱ではなく、問いの集合だと考えるとよいでしょう。冒頭部分で挙げたSOFTの分解のように、問いに変換することが可能です。

たとえば、ある新領域に対する進出戦略を考えていたとします。その際に以下の問いかけを考えてみましょう。

-

新領域においても活用できる自社の強みは何か。なぜそれが強みと定義することができるのか

-

克服しなければならない弱みは何か。どのように克服するのか

-

なぜ新領域に進出をするのか。自社が獲得できる事業機会は何か

-

新領域における脅威は何か。環境変動によって一気に強みを失ってしまう、市場が消失する・利益が強い圧迫を受ける可能性はないのか

このような問いかけは、戦略を考える際には至極真っ当なものだと思います。しかし、この4点が毎回セットである必要はないし、4点に限定される必要もなければ、重要度も平等ではありません。

実際にこの問いがあったとしても、実務においては「1.強み」の議論は多いが「4.脅威」の議論は少ないことが多いです。常にセットであり、論点の重要度は平等であると考える理由はそれほどないというのが私の経験から言えることです。

もちろんSWOTを重視している方もいらっしゃいます。

戦略を考えるに当たってはさまざまな流派があるため、本記事は私としての捉え方として受け止めていただけますと幸いです。

もし実務において「SWOT分析をしてくれ」と言われたら「それはどのような問いに答えたいからですか」と一度打ち返すとよいでしょう。

SWOT分析における“問いの使い方”を考える

さて、SWOTをセットとして使うことは稀であると説明しましたが、分解された4つの問いの重要性が失われるということではありません。それぞれの使い方を個別に解説していきます。

1.自社の強みは何か

これほど悩ましい問いかけはないのではないでしょうか。新規事業立ち上げ、新領域への進出に携わったことのある方々は誰しもがこの問いに悩んだ経験があるのではないかと思います。

◾️広義の強みと狭義の強み

まず大前提として「強み」というものが狭い定義で捉え過ぎられていることが多いことは述べておきます。

たとえば、自社は大変優れた検索エンジンを作ることができるとしましょう。

ここで表面に出ている強みは「速度・インタフェースが優れている検索エンジン」と表現することができますが、この強みからは「速度・インタフェースが優れている検索エンジンの適用先はどこか」という議論にしかならず、必然的に新規対象領域はあまり出てきません。このような検討からは「検索エンジンが求められてもいない業界に対して無理やり検索エンジンを売り込みに行く」という誤った方向性が導き出されてしまいます。

そうではなく、体制としての強みに焦点を当ててみましょう。そもそも何故速度・インタフェースが優れている検索エンジンを開発することができたのでしょうか。

それはUIエンジニアとアルゴリズムエンジニアと市場のニーズを知っているセールスが在籍しており、それらが一体のチームとしてプロジェクトを推進できたからではないでしょうか。このやや独自性がある体制こそが、言語処理を活用した1つの応用である検索エンジンを生んだと考えてみるとどうでしょうか。

強みは「言語処理に関する知見」「異なる職種が一体になって開発を進める体制」と抽象化をすることができます。先ほどの狭義の「強み」よりも格段に検討範囲が拡大することになります。

◾️検討初期段階で「強み」は定義できない

さらに言えば、上で一応「強み」としているものが、本当に自社の強みであるかは不明です。現段階では「活用可能性のあるアセット」と捉えるべきでしょう。

「強み」とは持続的な競争優位を保つ根拠となって初めて「強み」と言えます。戦略が定まっていない状態で自社の強みというものは本来は明確に定義できないものなのです。

こう考えると事業検討の初期段階において「強み」を明示しようとする取り組みがあまり意味をなさない理由がわかるかと思います。

検討の進め方として推奨するのは「活用可能性があるアセットの棚卸し」→「進出可能性のある市場の特定」という順番です。そこで初めて競合が定義され、ここで対象市場事に「強み」を定義することができるという順序になります。

◾️強みに制約されすぎるべきではない

とくに未成熟市場においては、あまり「強み」に制約されない検討をすることを推奨します。そもそも新市場においては競合もかなり弱い状態にあり、圧勝できるような「強み」などは参入には不要なのです。

未成熟市場は全員弱者の混戦から始まり、そこで迅速に儲かるスキームを見いだせるということが戦いなのであってスペックの勝負ではないのです。俗に言うProduct market fit(以下、PMF)に最短で至ることが重要です。

極論を述べると、未成熟市場の成長期に主要プレイヤーであるとみなされるようなスタートアップ企業が参入当初に他社にはない明確な「強み」を持っていたというケースは非常に稀です。現在成功し市場を牽引しているスタートアップも、参入時にあったものは創業チームの熱意と過去知見といったことがほとんどです。ここで特許などに参入の根拠を求めるのはかなり筋が悪いのです。

たとえば、近年成立した市場におけるVTube市場で大手となった会社が成長できた理由は特殊な技術でしょうか。それともVTubeで儲ける方法ということを競合よりも早く見出したことでしょうか。

参入論拠が「特許技術」を始めとした技術の話になっている場合、それは市場ニーズから作られたロジックではなく、自社の思い込みから作られたロジックなのではないかということをかなり注意しながら考える必要があります。大半の場合の新規事業において、製薬などは別として特許を基軸に勝てるケースは多くはありません。

◾️強みは事業に取り組む中で作られていく

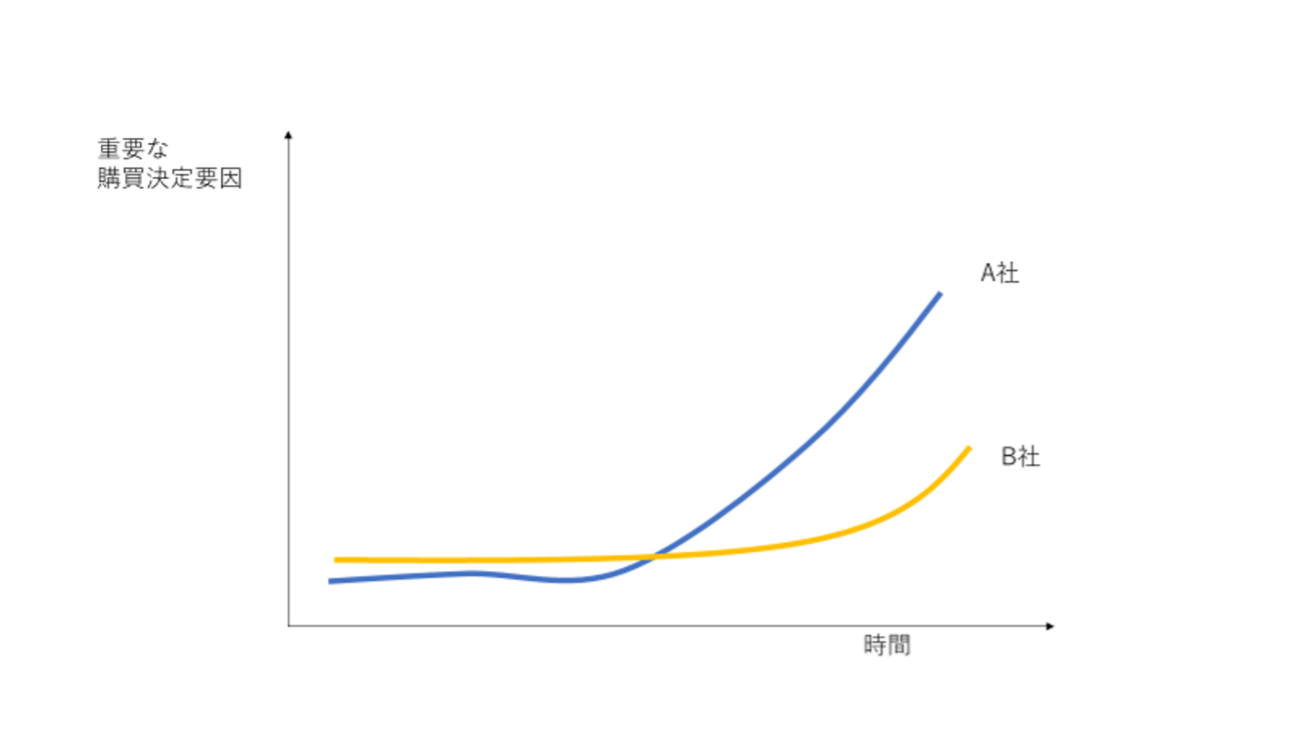

やや発展的な話になりますが、「強み」を考えていくためには「時系列」と「競合との比較」の概念が欠かせません。以下の図で考えてみましょう。

たとえば、生成AIを活用したFAQサービス提供に取り組んでいたとします。このような大きな環境変動により揺さぶられた市場においては、参入前から購買決定要因(お客さんが何を重視して購入するのか)を見出すことは難しいうえに、移り変わってしまうでしょう。

これを見出して、それを満たすサービスを作ることができたという時点が俗に言われるPMFというものになります。これは上の図上ではA社・B社それぞれに変曲点が見られますが、その時点だと考えて下さい。

図の中でA社、B社ともに線がフラットな時期がありますが、これは初期の購買決定要因がわかっていない状態を表しています。「精度を追求してみたが意外と買ってくれない」「サイト上でのユーザビリティを追求してみたが意外と売れない」、このような事業立ち上げにおいて最も苦しい段階がここに相当します。

A社はB社よりも先にここを見出したとしましょう。現時点(2023年11月)では生成AIを活用したFAQサービス市場は不安定なため、仮定の話として見ていただければと思いますが、A社が見出した購買決定要因は「キャラクターが自然に対話し、エンタテインメント体験を作り出せること」であったとします(ちなみにこのニーズを持つのは魅力があるキャラクターを持っている企業となりますので顧客セグメントの話と連動しますが、ここでは省きます)。

これを見出すことができると、一気に売上成長は加速します。

A社の成長を見たB社も、同様の戦略に舵を切り追撃を図る形となり、同じ購買決定要因における「強み」同士の戦いに突入します。両社ともに「魅力的なキャラクターを持つ企業の権利を取りに行きたい」「自然な面白い会話体験を作るための技術を作る」「対話するだけでなく対話に対して課金出来るスキームを作り出す」などの競争が始まるのです。

この例でお伝えしたいのは、PMF手前においてスペックをぶつけ合うことの意味のなさです。ましてや特許技術を登場させることは、購買決定要因が明らかになる前に購買決定要因を自社の都合がよいように固定化させるということであり、危険なものなのです。

◾️参入時に必要な社内稟議

参入時のストーリーとしては、「自社の強みが活きる」と説得できる程度のものがあればよいとあえて気軽に捉えてみてはどうでしょうか。

そもそも未成熟市場においては購買決定要因がわからないのですから、スペック上の優位がビジネスとしての勝利を保証してくれるわけではないのです。そのため「自社にはこのような強みがあるから勝てる」というのは、かなり精度が悪いストーリーとしてしか語りようがないのです。

リーンキャンバス中にあるような“Unfair Advantage(圧倒的な優位性)”なんてものは、基本的にはないのです(あったらどんなに良いかと毎度思います)。

基本的に競合よりも可能な限り早くPMFに至る体制があるということが未成熟市場における戦いであり、だからこそ機動力があるスタートアップ企業が大企業よりも優位に戦いを進めることができるということです。

これは別の記事で解説をさせていただければと思いますが、この未成熟市場における戦いにおいて重要になってくる機動力というのは、権限の集中により実現するものです。たとえば、開発・販売・投資の意思決定が別の担当者によって行われる体制は、非常に大きな弱みであると言えるでしょう。

この分散した意思決定の体制で挑まざるを得ないのならば、不安定な未成熟市場に参入するのはおすすめしません。購買決定要因は先行者が見出しており、機動力ではなく投資金額の勝負で戦える市場への参入をするべきでしょう。

私は3C分析の際によくお伝えしていますが、Companyに関しては「自社は求められている戦略を遂行することができるか」という問いとして考えるとよいのではないでしょうか。「強みが活きるか」という問いかけにすると特許など空想の強みに答えがなりがちであるからです。

2.克服するべき弱みは何か

対象となる市場がある程度定まった場合、克服するべき弱み、課題の話をしてもよいでしょう。ただし、強みと弱みの議論は並列である必要はありません。既に強みがある程度活きる市場を対象として定めているからです。

1つの例としてチャネル・ブランドを考えてみましょう。

現在、コールセンター向けのシステムを販売している会社があったとします。これからはより経営課題の上流にいるCIOクラス向けのサービスを販売する事業を検討するとしましょう。このときにブランドとチャネルが大きな課題になります。

経営課題を解決してくれそうなブランドがないからCIOは話を聞いてくれないし、チャネルが限られた部署のみになるためそもそもCIOに話を持っていけない。これは、より経営課題として上位のものに訴求したいという戦略があるなら間違いなく克服するべき課題となります。

競合を見てみると、サービスは同じようなもの、しかし競合は売れていて自社は売れていない。これはやはり「ブランドの弱み」と解釈することができる、克服しなければならない、というのが弱みに関する分析ということになります。

3.自社が獲得できる機会は何か

「そもそも事業機会とは何を指すのだろうか?」を考えてみましょう。これは基本的に環境変化が生み出す需給ギャップだと考えるとよいでしょう。

規制や技術による環境変動は、基本的に会社という人間の組織が変わるよりも早いものです。そうすると顧客が求めるものと会社が提供するものの間には環境変動が大きければ大きい程に差分が発生します。この差分が新規参入者にとっての「事業機会」と捉えることができます。

◾️事業機会の発生メカニズム

たとえば、コロナウイルスが蔓延した、大規模な補助金がついた、ヨーロッパで水素活用を大きく推進する、EVが想像以上のスピードで普及している、LLMが予想を遥かに上回る性能を発揮した、世界はこのような変化で溢れています。

そうすると先行者である会社が提供しているサービスは、変化しなければ時代遅れになってしまいます、しかし、先行者はそれほど早いスピードで変われません。

非常に古い例になりますが、なぜネット広告代理店が広告市場の先行者である大きな広告代理店がいるのにも関わらず成長することができたのでしょうか。

これは大規模な当時の広告代理店にとっては新聞・テレビ・ラジオ・看板というものが儲かる事業であって、デジタル広告などという怪しく儲かるかわからないものに組織体制を変更してまで優れた人員をあてがうという意思決定をすることは困難であるからです。

基本的に先行者というのは、機動力をもっていち早くPMFに至るということはかなり難しくなります。

クレイトン・クリステンセン氏の『イノベーションのジレンマ』はあまりにも有名な本でありますが、実際の会社に所属していると、ニーズのあるサービスを提供するために組織が変わっていくことの難しさをよく感じると思います。

このような人間の組織において必ず発生してしまう変革を阻害する動きを逆手に取るということが、新規参加者にとっての事業機会を意味します。

環境変化→顧客が求めるものの変化→先行者が提供しているサービスとの差分=事業機会、というような解釈をすることができます。変化は先行者にとっては脅威であり、新規参入者にとっては機会となるのです。新規参入を試みる会社が世の中の変化に敏感になるべき理由はここにあります。

先行者の社内会議を思い浮かべて「これに取り組むと既存事業とのカニバリが発生する」「本当に儲かるかわからない」「まだ早すぎる」「こんなものは効果は出ない」などの発言がありそうであれば、それは新規参入者にとっては好ましい状況となります。

◾️自社の参入

先行者は組織の問題によりほぼ確実に遅れを取りますし、参入を発表したとしても本気になるまで相当時間がかかります。これが参入の窓(window)のように表現される限られた時間になります。

ここでリスクをとって思い切り飛び込むというのが新規参入者の基本戦略です。実際に飛び込むとまったく楽ではありません。最初は何を顧客が買ってくれるのかもわからない手探りの段階が半年ほどあります。

私自身、何度も未成熟市場での事業立ち上げに携わっておりますが、ここが楽であったことはありません。毎週のように営業資料を作り替え、売れない日々を過ごしながら徐々に売れるサービスに近づいていくというプロセスになります。

ここでは自社の強みも決まってないし、そもそも顧客自身どこと何で比較するかもわかっていません。実に混乱した時代を過ごすことになります。現在だとLLM関係市場はまさにその状況でしょう。

4.市場における脅威はなにか

拡大傾向に見えた市場が一気に消滅することは珍しくありません。たとえば、生成AIを活用したSaaSを作っていたとしましょう。しかし自社が開発しているサービスと同等の機能を、OpenAIやO365がデフォルト機能として実装してしまったらどうでしょうか。無料の付随サービスという凄まじい圧力により一気に市場は消滅をしていきます。

このようなプラットフォーマーや資金力のあるプレイヤーの新規参入に対して非常に危険な立ち位置にいるサービスは珍しくありません。過去、paypayやスタディサプリが一気に先行者を薙ぎ払ったのは記憶に新しいところです。

基本的に薙ぎ払われる可能性が高い市場に賭けるのは非常に危険なので参入しない、もしくはプラットフォーマーの参入に対しても耐えることができる状況にする、もしくはプラットフォーマーが参入しやすいようにPMFまでサービスを作り上げプラットフォーマーに売却をすることを目標とするという動きが必要になります。

参入検討時に定義づけた脅威は、参入後もその脅威を必ず観測する必要があり、実行計画に反映すべきでしょう。もし参入後その脅威を誰も観測していないのであれば、その時検討した内容は社内稟議のための義務的なフォーマット埋めであったということになります。

SWOT分析のまとめ

かなり長い文章となりましたが以下のポイントを意識し、実用的な戦略策定に本記事を活かしていただければと思います。

-

SWOT分析をそのまま使うことはかなり稀。実行依頼があったら「この分析を通じて答えたい問いはなにか」と聞き返すことを推奨

-

分解された問いはそれぞれ重要。とくに「強み」に関する項目が主要議題であることが多い

-

「活用可能性のあるアセット」と「持続的な優位を保証する強み」は別の概念

-

特許技術を強みとする検討は思い込みではないか注意が必要

-

未成熟市場においては機動力こそが強み

-

環境変化と組織的な不都合が新規参入者にとっての機会を発生させる

◾️株式会社ストラテジーキャンパスHP(代表取締役・中村陽二 氏)

https://strategy-campus.jp/

Speaker

中村 陽二 氏

株式会社ストラテジーキャンパス 代表取締役。東京大学工学部、東京大学工学研究科にて半導体、ハードウェアセキュリティの研究を行う。マッキンゼー&カンパニーにて製造、IT、オイル&ガス分野の成長戦略、M&Aに携わる。株式会社サイシード創業、人材事業を買収後、代表として事業再生の後売却。売却先の企業で取締役に就任、2021年6月に東証マザーズ上場。上場企業経営に取締役として携わる。自身が代表を務めていた企業では事業開始6年で売上20億円、営業利益11億円に到達。特にデジタル関係事業に関する知見を有する。