セミナーレポート 産業構造を変革する技術戦略~カーボンニュートラル時代に向けた成長戦略の本質とは~

2021.06.17 THU / 株式会社ユーザベースが主催するH2H(Home to Home)セミナー『産業構造を変革する技術戦略~カーボンニュートラル時代に向けた成長戦略の本質とは~』が開催されました。2020年10月、日本政府は「2050年カーボンニュートラル宣言」を発表し、グリーン成長戦略を打ち出しました。ESG 投資への機運の高まりと相まって、社会課題解決を起点とした事業創出の機会と捉えて取り組む企業が生き残るといえるのではないでしょうか。本セミナーでは、カーボンニュートラルを自動車産業と電力産業の視点から議論すべく、お二人のエキスパートの方をゲストにお迎えしました。脱炭素社会を実現する上での本質的な課題は何なのか。社会課題解決型ビジネスの社会実装に日本企業が苦戦するのはなぜなのか。打破するために必要な思考プロセスは何なのか。事実を正確に捉え、今すべきことを示唆しながらも社会課題に切り込む、お二人の豊富な知見と思考を交えた対談となりました。

カーボンニュートラル社会を目指し複数の業界が相互協力し合うとき

伊藤:カーボンニュートラル社会の実現に対して、エネルギー業界とモビリティ業界それぞれの課題解決への具体的な取り組み方について、お二方のご意見をお聞かせください。

二見氏:まずは事実を正しく捉えることが大切です。賢い人ほど思い込みに陥りやすいものです。課題における「同じ事実」を認識するには、データを自分の手にとってみることも必要です。カーボンニュートラルは、1つの業界だけが努力するのでは実現しません。複数の業界の相互協力によって初めて動き出します。エネルギー業界とモビリティ業界はEV(電気自動車)を結節点として繋がっていくでしょう。エネルギー業界とモビリティ業界とではルール、カルチャー、プロセス、すべてが異なります。互いの異なる部分を理解したうえで、いかに上手くやっていくかが求められます。

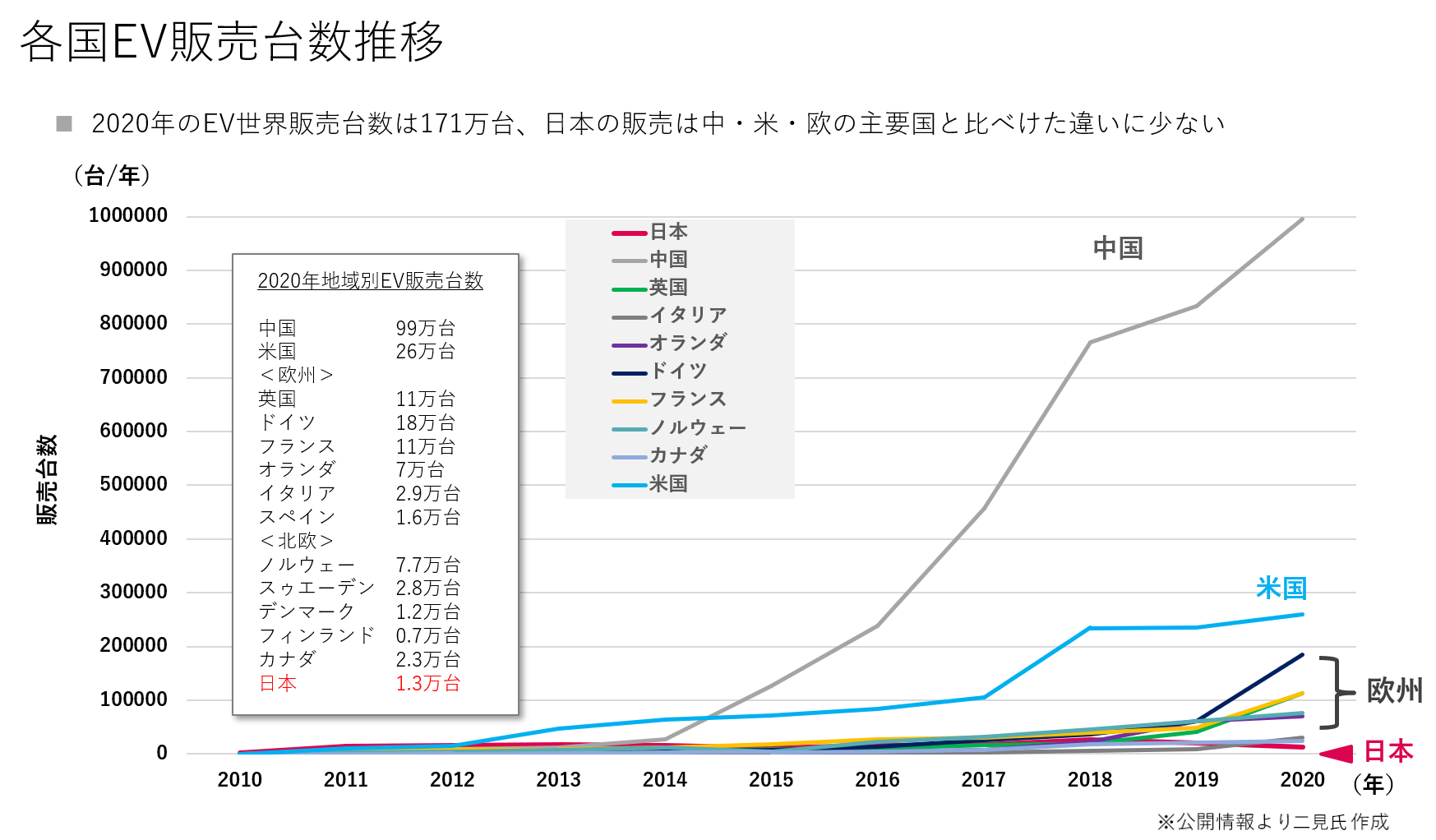

諸外国と比較すると、日本におけるEVは遅れをとっています。現在の状況はかつて携帯電話がガラケーからスマホに変わっていった時代に似ています。日本のEVが遅れている背景の1つに、日本と欧米の投資規模の差があります。日本は脱炭素関連でトータル2 兆円、蓄電池工場で数千億の投資に留まっていますが、アメリカはインフラにトータル220兆円の投資、そのうち1/3がEVを中心とした投資です。国によって二桁の差が出ているのです。

欧米の中でもノルウェーは新車の90%がEVです。東アジアにおいても中国では公共交通機関のバスなどを中心にディーゼル車からEVへの変換が進んでいます。このような環境で育った海外の若者は日本の空港に降り立った時、ガソリンの匂いに敏感になります。EVが当たり前の社会で育った子どもと、ディーゼル車やガソリン車に囲まれた社会で育った子どもとでは前提が異なり、価値観にも違いが生まれてきます。世界で競争力のある次世代を育てる観点においても日本は急がなければならないフェーズを迎えています。

脱炭素社会におけるエネルギーの鍵は「需要の創造」と「需給バランス」

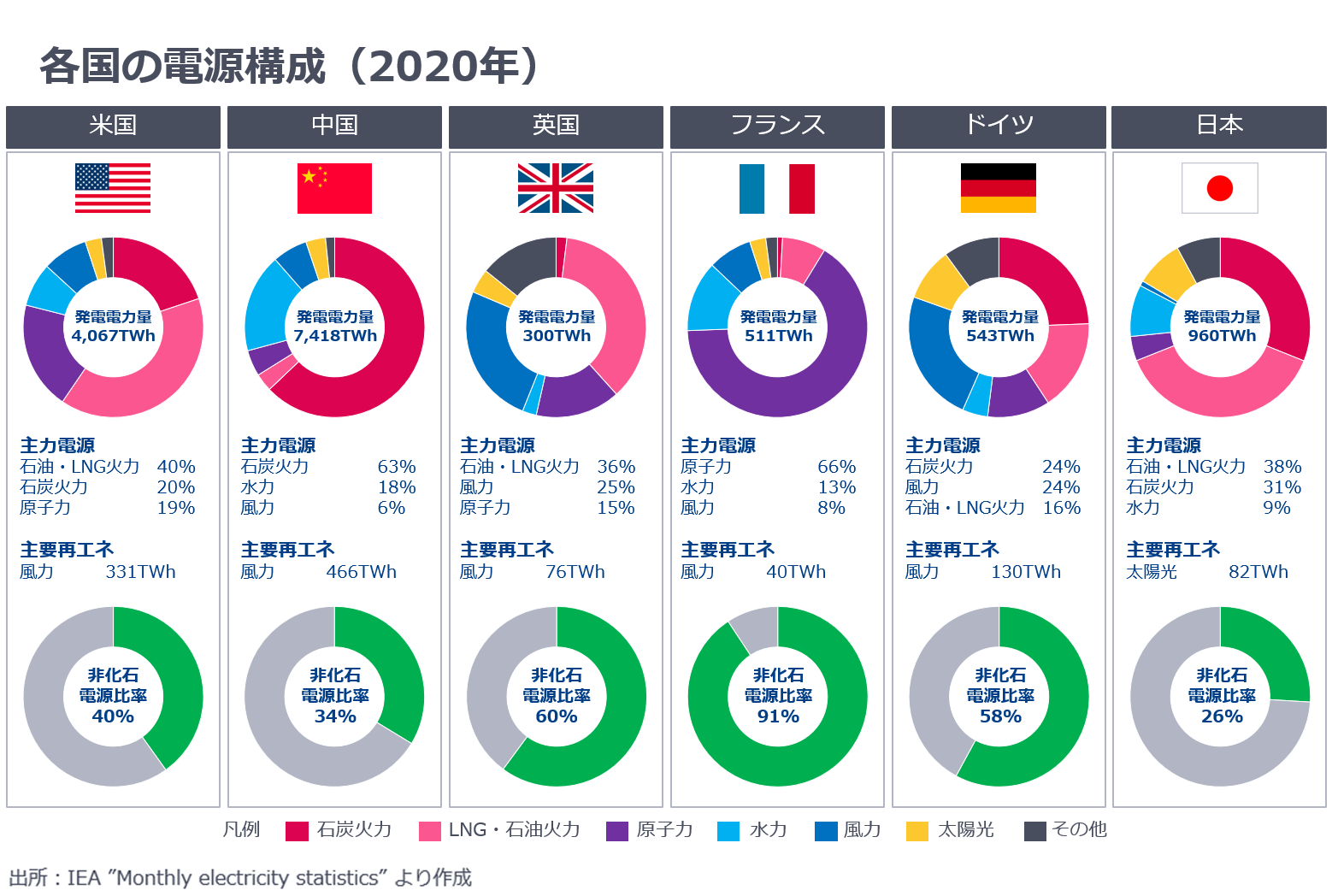

松尾氏:日本は狭い国土の中で再生可能エネルギー(再エネ)の取り組みに努めています。しかし努力とは裏腹に日本で再エネが普及しない背景があります。現在、日本の主要再エネは太陽光が中心です。他方、世界の主要再エネは24時間発電可能な風力が中心です。日本は再エネを多く導入したとしても、太陽光が中心であるため24時間発電できないという課題を抱えています。

世界の再エネのポテンシャルを風力の観点で示すデンマーク工科大学のWEBサイト「GLOBAL WIND ATLAS」によると、日本と同じく狭い国土のイギリスは偏西風が直撃するコースにあり、寒く遠浅で風況が良好であることが示されています。一方、東アジアは風況不良です。さらに大陸棚の水深が深く、洋上風力の資源にも厳しい状況です。オホーツク海、太平洋側に風況が良好な場所はありますが、大消費地まで距離があり、送電線を繋がなければ電力を届けることができない事情を抱えています。大消費地にどのように電力を届けるかの検討は、送電線整備などをはじめ資源エネルギー庁が中心となって進めているところです。

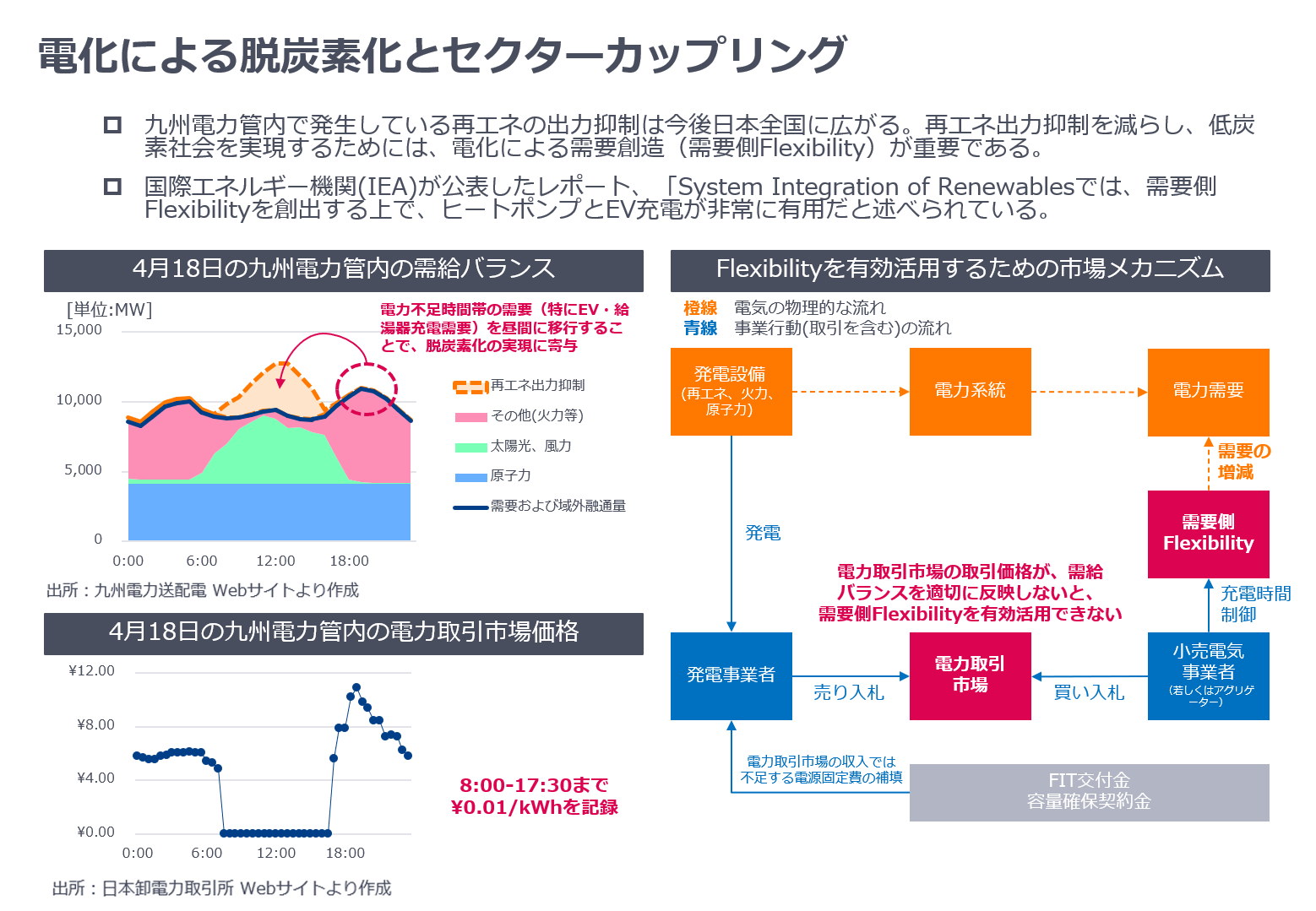

日本における脱炭素社会の実現には、電力化のポテンシャルのある事業に出力抑制している再エネを供給することが重要ではないでしょうか。つまり、再エネを導入するための需要の創造が大きなポイントになってくると考えています。現在、九州電力管内で発生している再エネの出力抑制は、今後日本全国に拡がるでしょう。

これに備えるには電力取引市場がしっかり機能することが大前提であり、余剰電力が発生する時間帯に需要をどう移すかという電気の需給バランスを価格シグナルとして反映することが必要です。平たく言うと、この時間帯に電気を使えば安くなるという時間帯にいかに需要を誘導していくかという課題にエネルギー業界は直面しています。

ライフサイクルアセスメントで CO2 排出ネット・ゼロを目指す

伊藤:エネルギー業界とモビリティ業界を繋ぐうえで、それぞれの業界の存在・役割はどのような構造になっているのでしょうか。

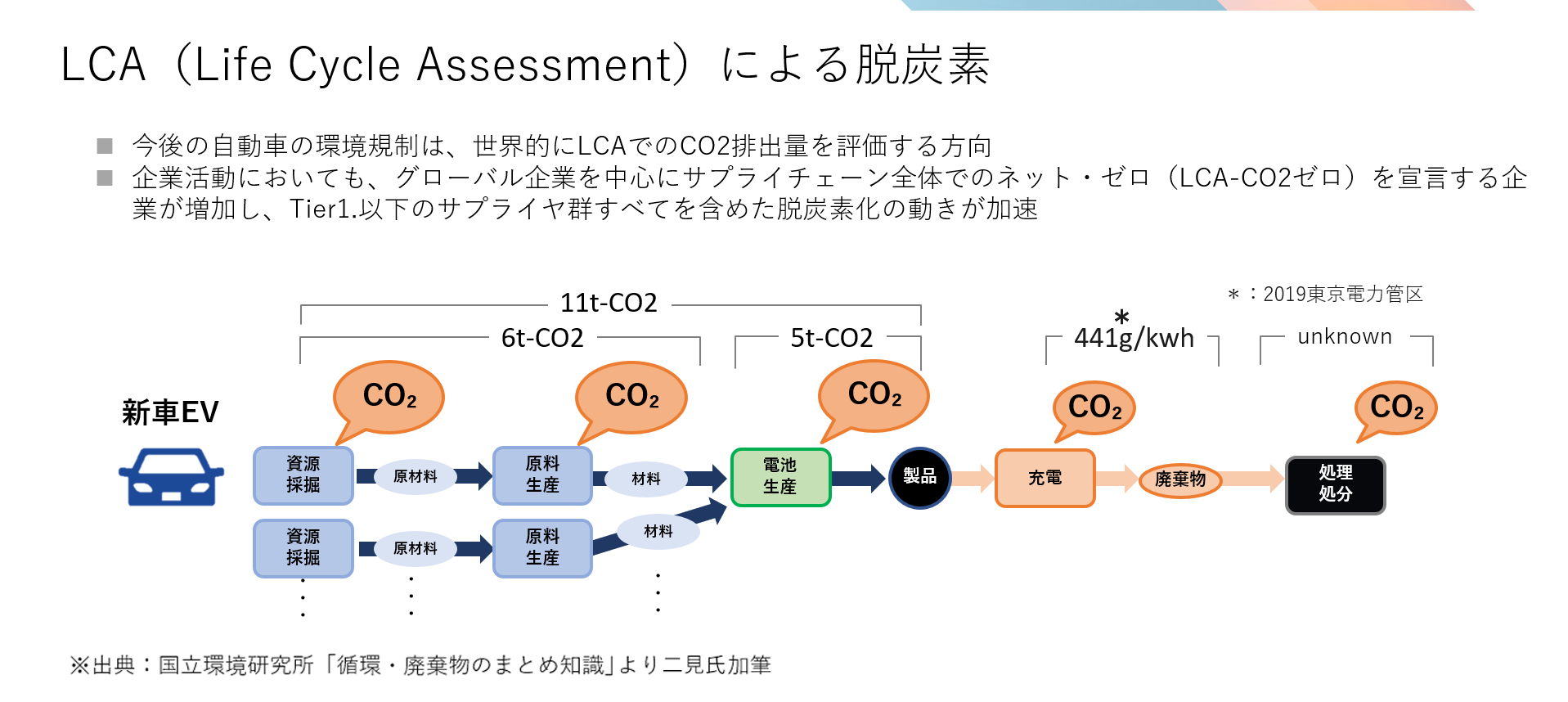

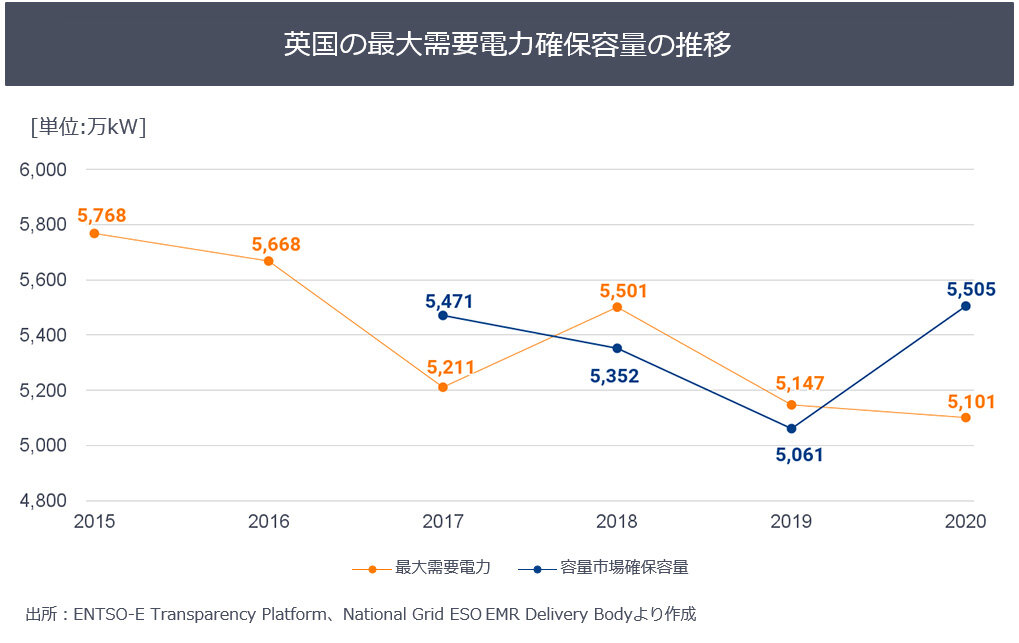

二見氏:EVの電池製造工程とガソリン車1 台の製造工程とでは、CO2 排出量は同程度です。他方、EV向けの電池製造で中国最大手の寧徳時代新能源科技(CATL)は、再エネでの電池製造を始めています。このように海外ではネット・ゼロに向けた取り組みが既にスタートしています。脱炭素の実現には、ライフサイクルアセスメント(LCA)という手法を使った、すべての工程でCO2排出量をゼロにすることが求められます。走行するときも製造するときもカーボンニュートラルが必要なのです。

ソリューションの観点では、モビリティ業界とエネルギー業界で分けて考えていると解決しません。EVを作るならゼロ炭素のエネルギーで電池を製造する、走行させるならゼロ炭素のエネルギーで充電する、このような取り組みは非常に難しい課題です。自分の業界の声を守りながら進むことになるため、かなり知恵を絞ることが必要になります。

松尾氏:エネルギーは国の産業や国民生活の基盤であり、国家を人体に例えるとエネルギーは血液のようなものだと捉えています。産業や生活の基盤であるエネルギー問題は、目標から議論できるものではなく、非常に難しいものです。足元でいかに安定的に供給していくかという視点と、国際的な潮流である野心的な目標をいかに掲げるか、という 2つの視点をいかに実現していくかというジレンマに陥っているのです。

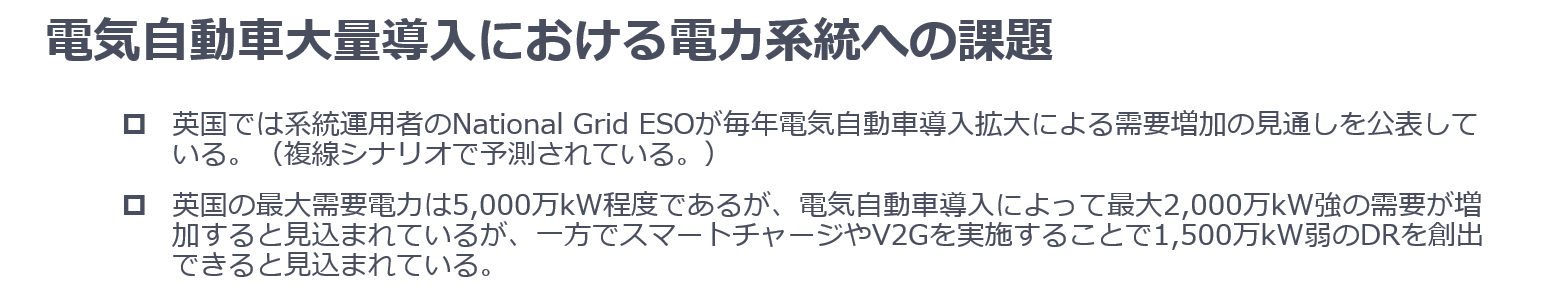

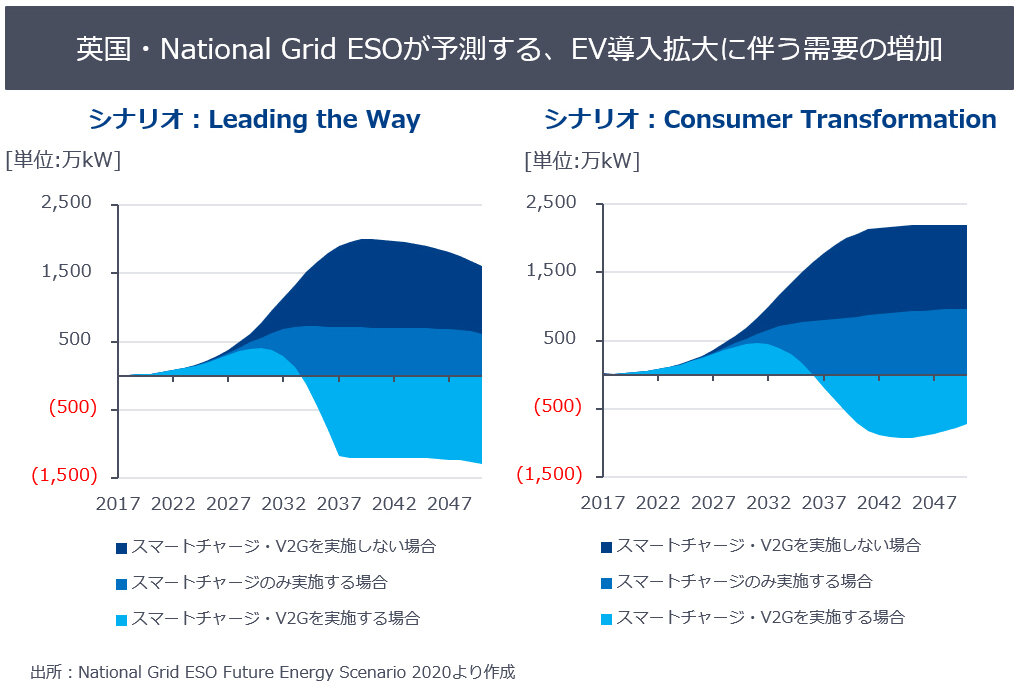

イギリスのエネルギー会社ナショナル・グリッド(National Grid plc)のレポート「Future Energy Scenario」によると、将来のエネルギー予測として4つのシナリオが示されています。

ここではそれぞれどのような社会変革があるかを予測しています。このレポートからわかることは、将来どのような社会変革が起こり得るか「複線シナリオ」を考えていくことの重要性です。エネルギーは現状維持だけでも難しい分野ですが複線シナリオも視野に入れる必要があります。

サーキュラーエコノミー ×シェアリングエコノミーに日本のものづくりの強みを生かす

伊藤:各業界で事業を加速させていくためには、どのようなアクションがとれるでしょうか。

二見氏:海外の先進的な取り組みに対して日本は遅れているという議論で終わることなく、日本の特性を活かすにはどのような戦い方ができるか考えていくことが重要だと考えます。例えばスマホの内部の部品は日本製品が多く、これはプロダクトの世界における日本製品の強さを示しています。新しい時代においても、この強みを活かせるのではないかと考えています。

20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄が限界に到達しているいま、キーワードは「MOTTAINA(I モッタイナイ)」です。 21世紀は、1つの製品を使い切るまで寿命を可能な限り伸ばす「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」という考え方が求められます。EVはガソリン車よりも長く使うことに適しています。ガソリン車と比較すると、構造がシンプルで故障部位が少なく、車体のフロアも頑丈であるからです。

電池が劣化しない技術や簡単に電池交換できる構造が実現すれば、さらに長く使えるものになるでしょう。このサーキュラーエコノミーの考え方に「シェアリングエコノミー(共有経済)」の考え方を掛け合わせることで、限界費用がゼロに近づく世界になります。大量に販売することで利益を得る資本主義の仕組みではなく、このように新しい経済の仕組みを考える時代を迎えています。これは新しい挑戦になるでしょう。

寿命を延伸させる技術において、日本は強みを持っています。ものづくりの観点では、耐久性に優れた素材の開発や素材の偏在性(ある地域からのみ採れる貴金属)に依存しない代替手法の開発も重要です。さらにもう1つ、モビリティとしての寿命を終えた電池のセカンドライフを考えることも重要です。実はモビリティとしての寿命を終えた後も、電池としての機能が7割以上残っているものが多いからです。電池を車から降ろした後、定置型の蓄電池にするなど、残存性能と用途のマッチングを図るようなきめ細かい技術が求められます。これは日本が得意とする分野でもあります。ガソリン車は10 ~15年で寿命が尽きたものが、EVでは30年以上の寿命が十分あり得るのです。そういった世界で素材や新たなシステムを提供することが、日本の1つの方向性になると考えています。

業界、産官学の垣根を越えた連携でカーボンニュートラル社会を実現

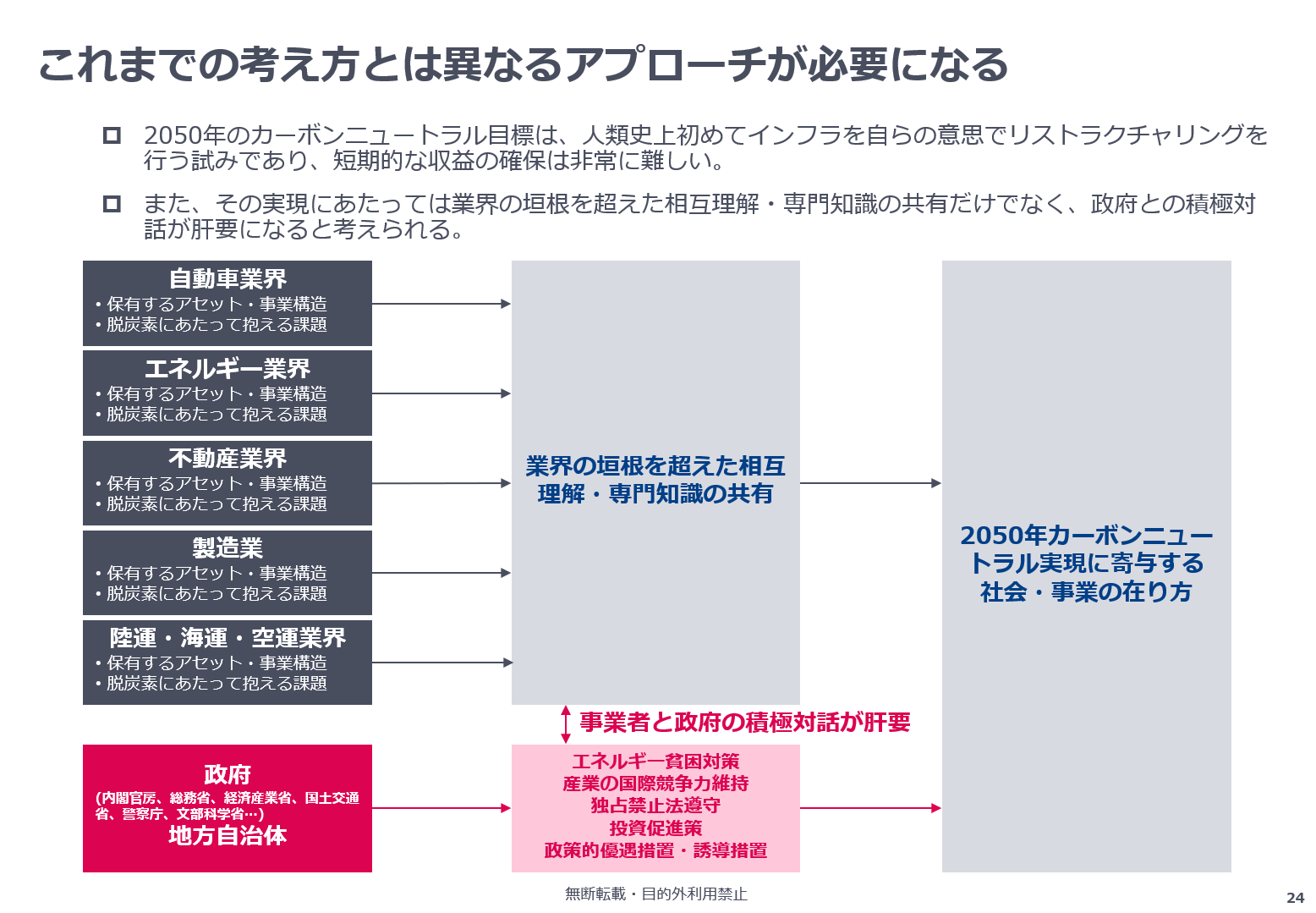

松尾氏:電力取引市場を中心としたセクターカップリング、つまり電力業界が価格シグナルを出して、電力化したリソースの需要をいかに移行するかが重要です。しかし視点を変えると、これはエネルギー業界側の目線であり、消費者の目線が抜け落ちています。消費者は利便性に不都合を感じるものは選びません。これまでの考え方とは異なるアプローチが必要になると考えています。

2050年のカーボンニュートラル目標は、人類史上初めてインフラを自らの意志でリストラクチャリング(再構成)を行う試みであり、短期的な収益の確保は難しいでしょう。これには業界の垣根を越えた相互理解、論理的な専門知識の共有が必要です。他方、民間企業では難しく、政府だからこそ実現できることも増えてきています。常に政府と積極的に対話しながら、2050年のカーボンニュートラル実現に寄与する社会や事業の在り方を探っていくことが重要ではないでしょうか。

伊藤:各業界の利害関係がある中で理想像を目指し、技術戦略で社会貢献するために、主体的なアクションやプロセスについて、お二方のご意見をお聞かせください。

二見氏:重要なのは視座を高めることです。一般的な自動車 OEMとテスラ(Tesla)の差は視点の高さだと見ています。自動車業界は天動説のように自動車業界中心に物事を思考しています。一方、テスラの動きを見ていると、脱炭素をトップ事象に据えて関連ビジネスを複数作っています。EVに限らず、家庭用蓄電池や産業用蓄電池、脱炭素に必須のソーラーパネルなど、あらゆる事業に挑戦しています。このような次の時代を切り拓こうとするテスラの挑戦に対し、既存事業は感謝しなければならないというのが私の考えです。

高い視点を持ったときには、周辺が見えていないと成立しません。周辺を見るためには勉強が必要です。どんなに経験を積み年齢を重ねた後も、徹底的に勉強することを怠ってはいけません。

もちろん経営層も本を読む、異業界の話を聞くといった日々の勉強が必要です。しかしどれほど勉強しても、異業界を改革できるほど問題は簡単ではありません。そこで頼れるのがビジネスエコシステムです。海外はメガ企業がありますが、日本はそれぞれの業界をインターフェースで繋いでいくことが必要になってくるでしょう。視座を高め、業界の周辺を理解したうえで、自身の領域の矛先を決め、ビジネスエコシステムが機能するように取り組むことが必要です。

松尾氏:脱炭素ビジネスにおける短期的な収益の確保は難しく、2050年までの道のりは非常に長いものです。これには産官学の連携、そして長期金融での投資促進策を政策的に出していくことが重要です。これらを許容する社会の余裕と長期的目線が何より求められているのではないでしょうか。

伊藤:事業会社でさまざまな課題に向き合う方々にメッセージをお願いします。

二見氏:エネルギー業界とモビリティ業界は、共に広くて深い専門性を要求される分野です。そして固有のあらゆる事情を抱えています。私たちは互いの業界をリスペクトし合うことから始めなければなりません。そして勉強を怠ることなく、まずは相手の業界に興味を持ち、学ぶ姿勢が必要です。脱炭素とは互いの業界を学び続けることが必要な領域です。皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

松尾氏:現代は時代の流れが速く変化が激しい時代であり、そこについていくのは難しいものです。常にアンテナを張って情報を仕入れながら、2050年に向けてどのような社会になっていくのか、考え続けることが重要ではないでしょうか。

伊藤:お二人とも本日は貴重なお話をありがとうございました。

Speaker

二見 徹 氏

自動車環境経済コンサルタント

1981年、東京大学工学部電子工学科を卒業後、日産自動車株式会社へ入社。1990 年より主にエアバッグ、ナビゲーション、テレマティクス、IT・ITS開発を担当。その後、日産リーフICT システム開発、自動運転、コネクテッドカーに関わる技術戦略、研究戦略を担当。 2016年より、EVを用いたV2Xシステム/EV 再生バッテリーを扱うフォーアールエナジー株式会社へ出向。 2018 年、日産自動車株式会社を定年退職。2019 年より株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社 Mobi Stopでフェローを務める傍ら、フリーランスとして自動車業界および周辺業界における技術を軸にしたコンサルティング業務に従事。

松尾 豪 氏

合同会社エネルギー経済社会研究所 代表取締役

大学在学中に会社起業を経て、小売電気事業者(新電力)のイーレックスに入社、営業・経営企画(制度渉外)を担当。アビームコンサルティングを経て、2019年ディー・エヌ・エー入社、電力事業開発・海外電力制度・市場調査を担当。現在、合同会社エネルギー経済社会研究所 代表取締役。電気学会正員、公益事業学会会員、CIGRE会員、エネルギー・資源学会会員。